Archivo de la categoría ‘Apuntes para estudiantes de Geología.’

Cómo describir perfiles de suelos en el campo. Parte 2.

Ésta es la segunda parte del tema, de modo que deberían ir a ver el comienzo en el post del lunes pasado.

Ésta es la segunda parte del tema, de modo que deberían ir a ver el comienzo en el post del lunes pasado.

Lo que deben tener claro es que solamente voy a orientarlos en cuanto a la organización de los rasgos observados y los códigos normalizados a emplear, pero ustedes deben saber leer por sí mismos la información que les brinda cada perfil, si quieren poder anotarla. Para eso, en algunos casos, los remitiré a otros posts, pero en general, estoy asumiendo que ustedes son estudiantes avanzados de la carrera, o profesionales recién recibidos.

En ambos casos se entiende que cuentan con el conocimiento ad hoc, pero les falta el entrenamiento para volcarlo en una ficha standard.

No voy a empezar desde las definiciones de estructura, drenaje o concreciones. Eso ya lo saben ustedes, puesto que esta vez me dirijo particularmente a un grupo, especializado en suelos, de los lectores de este blog.

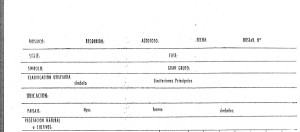

¿Qué códigos se usan para los casilleros de la parte superior de la ficha?

Se trata de la parte que ilustra el post, y hace alusión a los elementos que permiten ubicar la posición del pozo en el espacio, y en el contexto geomorfológico.

También hay partes que se rellenan al final cuando el suelo ya ha sido clasificado (serie, fase, gran grupo, limitaciones principales, símbolo) incluso a través de análisis de laboratorio.

Allí donde dice Observación, puede reemplazarse por Calicata, cuando no se trata del primer relevamiento expeditivo sino que ya se ha seleccionado el sitio como el de posicionamiento de una apertura con pala, y no sólo con barreno.

Esta parte es la que permite más libertad en los términos a consignar, ya que remite a rasgos de la topografía y geomorfología que exceden lo pedológico.

¿Qué códigos se usan para los casilleros de la parte intermedia de la ficha?

La parte media de la ficha tiene elementos muy espeíficos, y en general se señalan simplemente haciendo un pequeño círculo alrededor de la clasificación que corresponde. Como en muchos casos hay transiciones, se puede también usar un círculo en el grado más adecuado, con una pequeña flecha que parte desde él hacia el lado que indica el grado hacia el cual podría estar acercándose.

La parte media de la ficha tiene elementos muy espeíficos, y en general se señalan simplemente haciendo un pequeño círculo alrededor de la clasificación que corresponde. Como en muchos casos hay transiciones, se puede también usar un círculo en el grado más adecuado, con una pequeña flecha que parte desde él hacia el lado que indica el grado hacia el cual podría estar acercándose.

Debe notarse que algunos casilleros se rellenan mientras se espera que los ayudantes abran la calicata, pero hay otros que sólo se pueden completar una vez que se observa dentro de ella. Por ejemplo, en el caso de material originario, o en drenaje, ya que éste resulta de otros dos rasgos: escurrimiento que se ve en superficie, y permeabilidad que depende de la textura, y por lo tanto se observa dentro del pozo.

Respecto al relieve, si se usa el término «subnormal», ya no cabe establecer la posición que aparece en el casillero que sigue hacia abajo, porque siendo casi un plano no puede definirse loma, media loma, etc.

En general, casi todos los casilleros de esta parte tienen los rangos definidos expresamente. La excepción es «uso de la tierra» que requiere explicación:

A: Agricultura

P: Ganadería (hay códigos para subclases como Gi, que significa ganadería de invernada, etc. Se consultan en las Normas).

F: Fruticultura.

H: Horticultura.

B: Bosque sin explotación.

S: Explotación de madera.

X: Suelo Vírgen.

M: Misceláneos, por ejemplo edificados, recreativos, etc.

Cuando se define el grado de pedregosidad o rocosidad, primero se define a cuál se hace referencia (en el primer casillero). Pedregosidad se refiere a materiales sueltos, mientras que rocosidad alude a afloramientos continuos de no menos de 3 m cuadrados de extensión.

En el casillero de erosión, se debe hacer un círculo no sólo en el número que corresponde a la intensidad, sino también en la letra correspondiente (E para eólica y H para hídrica) Se usa 0 cuando la erosión es despreciable, y X cuando en la zona hay acumulación de detritos erosionados más arriba.

En los demás casilleros, en caso de duda, se consultan siempre las Normas de Etchevehere que les mencioné en el post anterior.

Vale aclarar que todas las propiedades aumentan con el número, salvo cuando de peligro de anegamiento se trata, el cual es nulo en la clase 5, y va en aumento al decrecer la cifra que se marca.

¿Qué códigos se usan para los casilleros de la parte inferior de la ficha?

En esta parte, se describe el perfil desde el interior de la calicata, o -si se trata de una observación- a partir de los testigos que saca el barreno. En este último caso, por supuesto, hay rasgos (como estructura o límites) que no pueden definirse.

Observarán que la primera casilla lleva el nombre del horizonte. No obstante, esto se escribe al último, porque no se puede saber cuál es la denominación correcta del horizonte antes de conocer sus propiedades.

Por esa razón, se comienza simplemente marcando las profundidades (segundo casillero) en las que se observan cambios morfológicos, y al final se designan los horizontes en función de sus características.

Muchas cosas, como la textura o el pH se definen de manera aproximada en el campo, y luego de los análisis de laboratorio pueden corregirse, lo cual puede significar en ocasiones (cada vez menos frecuentes a medida que el prospector «se pone canchero») que se cambien las designaciones de los horizontes, por lo menos a nivel de subíndices o sufijos.

Como ya señalé al comienzo, se entiende que quienes consultan este post saben cómo reconocer las propiedades de los suelos, por lo cual, sólo les agrego los códigos aceptados de manera normalizada. Sobre color, textura, pH, etc. pueden leer apuntes que he subido en la categoría correspondiente.

Como ya señalé al comienzo, se entiende que quienes consultan este post saben cómo reconocer las propiedades de los suelos, por lo cual, sólo les agrego los códigos aceptados de manera normalizada. Sobre color, textura, pH, etc. pueden leer apuntes que he subido en la categoría correspondiente.

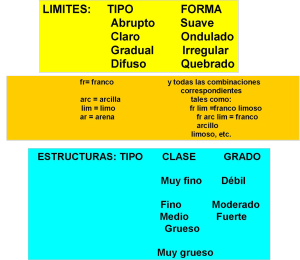

Para otros casilleros, les agrego unos cuadritos y figuras que les van a ser útiles.

Cada uno de los términos tiene especificaciones muy estrictas que se deben consultar en las normas.

Cada uno de los términos tiene especificaciones muy estrictas que se deben consultar en las normas.

La parte relactiva a Tipo de estructura se anota en código alfanumérico, según la clasificación que adjunto.

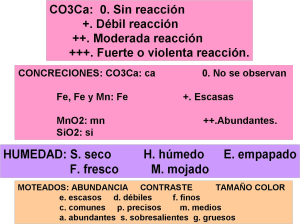

Finalmente, para completar los casilleros faltantes, les subo dos cuadros más que implican los únicos términos que se consideran aceptables en las publicaciones técnicas y científicas de nuestro país.

Finalmente, para completar los casilleros faltantes, les subo dos cuadros más que implican los únicos términos que se consideran aceptables en las publicaciones técnicas y científicas de nuestro país.

Siempre estoy asumiendo que los lectores saben cuándo se aplica cada uno de esos términos.

Bueno, espero que esto les haya ayudado a organizar su información de campo.

Bueno, espero que esto les haya ayudado a organizar su información de campo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Cómo describir en el campo un perfil de suelos? Parte 1.

Este post responde al pedido de un lector del blog, estudiante de Geología, que en su intento por armar un cuaderno de apoyo para campo, se encontró con algunas dificultades para organizar las descripciones.

Este post responde al pedido de un lector del blog, estudiante de Geología, que en su intento por armar un cuaderno de apoyo para campo, se encontró con algunas dificultades para organizar las descripciones.

Existen numerosas fichas, ya clásicas, y que no son de mi autoría- salvo unas pocas excepciones que mencionaré en su momento- que sistematizan las observaciones y mediciones que se deben realizar. No obstante, en muchos casos, ni los mismos geólogos están del todo seguros de cómo completarlas, porque no se han tomado la molestia de familiarizarse con los códigos normalizados.

Y aquí es donde éste y otros posts similares, pero sobre otros temas, les pueden ayudar.

Hoy les presento la ficha edafológica que sobre las normas de Etchevehere fue confeccionada por el INTA para uso tanto agronómico como geológico y geomorfológico.

La ficha que ilustra este post tiene numerosos detalles a considerar, y un poco de todos ellos les voy a explicar, por lo cual, seguramente ocuparé más de un post.

¿Cómo está conformada la ficha edafológica?

Lo primero que se debe aclarar es que esta ficha es de uso corriente en Argentina, ya que se ha conformado sobre las bases de las Normas de Reconocimiento que utilizan los profesionales del INTA (Instiuito Nacional de Tecnología Agropecuaria).

En otras partes del mundo se usa desde comienzos de esta década una ficha mucho más completa, elaborada por el USDA de Estados Unidos, que tiene una orientación mucho más agronómica que pedológica, razón por la cual no la subo acá, aunque a veces la lleve también al campo para orientarme en algunas observaciones muy específicas.

Y ahora sí les cuento que la ficha contiene tres partes – además de un espacio al pie, reservado para observaciones- que se complementan entre sí, pero apuntan a distintos aspectos, algunos de los cuales se terminan de anotar sólo después de realizados algunos análisis de laboratorio.

Por otra parte, el orden en que se van completando los casilleros, no necesariamente es lineal, ya que a veces hay que volverse atrás, porque algunos datos se relevan de inmediato, y otros se derivan de éstos, o de determinadas manipulaciones que llevan tiempo y se anotan más tarde.

¿Qué aspectos contempla parte superior?

La parte inicial de la ficha consigna todos los datos que permiten la identificación, localización del perfil, y algunos resultados finales, tales como la clasificación y las limitaciones del suelo. Por supuesto, esa última porción se llena cuando ya todos los análisis han arrojado resultados.

¿Qué contempla la parte intermedia?

La parte intermedia se refiere a las características propias del sitio en el que se ha realizado la calicata (pozo de observación del suelo).

Muchas veces se discute si se han de consignar rasgos muy particulares del exacto punto de apertura de la excavación, o los que son más generalizables a la zona amplia en la que ésta se encuentra.

La respuesta es sencilla: si se ha elegido bien el sitio de la calicata u observación, no habrá rasgos «patológicos», ya que precisamente la selección debe ser del lugar más representativo de la unidad geomorfológica que se está describiendo. Si toda la zona es ondulada, y justo se pocea donde hay un plano, la descripción no es suficientemente representativa.

¿A qué se refiere la parte inferior?

Allí se anotan las propiedades inherentes al suelo, no ya a la topografía ni al espacio general, aunque, obviamente las propiedades del suelo responden en parte a las condiciones del emplazamiento.

Algunas de las características requieren algunas pruebas físicas o químicas, y maniobras específicas sobre el material pedológico.

¿Qué debe consignarse en las observaciones, al pie de la ficha?

En primer lugar, la profundidad del pozo y antepozo si se trata de una observación con barreno y no de una calicata.

También puede agregarse todo aquello que no tenga un lugar preestablecido en la ficha, pero que cada prospector considere significativo, o que le ayude a la memoria. Cosas aparentemente triviales, pueden ser muy útiles cuando uno trata de recuperar en la memoria una observación particular.

Supongamos cosas como: «cuando comenzó la tormenta», «vimos un puma», o «nos corrieron a tiros», son seguramente disparadores que relacionan en la memoria esos hechos con lo que se observó en el perfil.

El próximo lunes explicaré con mayor detalle cada una de las tres partes, insistiendo sobre todo en los códigos preestablecidos para la descripción.

Bibliografía

ETCHEVEHERE, P. 1976. Normas de Reconocimiento de Suelos.INTA. Departamento de Suelos. Public. (152), Castelar, Buenos Aires.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Recuperación de suelos salinos y sódicos.

Este apunte data de hace varios años, cuando estaba yo en la Cátedra de Cartografía y Conservación de Suelos, pero lo subo porque todavía puede prestar utilidad a los alumnos de Geología y eventualmente Agronomía.

Debe citarse como:

Argüello, Graciela L. 2004. «Control y recuperación de suelos salinos y sódicos» Cuadernillo didáctico para uso de los alumnos de Cartografía y Conservación de Suelos de la F.C.E.F y N. de la U.N.Cba. 11 págs.

Cómo colectar muestras de suelos en el campo

Aunque parezca mentira, no todos los profesionales son tan prolijos y cuidadosos como deberían ser, a la hora de recoger las muestras que se enviarán a laboratorio para diferentes análisis.

Aunque parezca mentira, no todos los profesionales son tan prolijos y cuidadosos como deberían ser, a la hora de recoger las muestras que se enviarán a laboratorio para diferentes análisis.

Y como yo he sido a lo largo de toda mi carrera, muuuuuyyyyy rompepelot minuciosa, me atrevo a presentar algunos tips, para los principiantes en primer lugar, pero también para mis colegas medio desaprensivos, que muchas veces me complicaron los informes finales de investigación, porque no tenían la menor idea de cómo, dónde y cuándo habían levantado determinadas muestras, simplemente porque las rotulaban de manera incompleta o inútil.

Aclaro que el muestreo del que hablaremos hoy es el correspondiente a suelos, no a rocas, fósiles ni sedimentos. Y dentro del suelo, lo que aquí les explico se relaciona con las fracciones que se someterán a análisis de rutina. Cuando se requieren muestras para micromorfología, dataciones, o algunos otros propósitos muy específicos, el procedimiento cambia por completo. Pero eso lo conversaremos en otros posts.

¿Dónde se toman las muestras?

Salvo que se esté trabajando en un perfil naturalmente expuesto en un arroyo, cárcava o barranco, las muestras se extraen de las calicatas, que no son sino los pozos de reconocimiento cuyo específico objetivo es el estudio de suelos.

Una de esas calicatas se ve en la foto, con los característicos escalones que dan acceso a la misma, la pala que es referencia de tamaño, y el rótulo identificatorio del sitio de emplazamiento.

La foto es lo que se toma primero (les sugiero que repasen el post con tips para tomar fotos geológicas en el campo), para que no se vea el perfil demasiado perturbado, sino, en lo posible, en su estado más natural. Una segunda foto puede tomarse cuando ya se han identificado los horizontes y capas, que pueden marcarse con flechas de metal o plástico que se colocan en cada uno, o bien con marcas de cuchillo en los límites entre esos horizontes y/o capas.

¿Cuántas muestras se toman y en qué cantidad?

Normalmente se extrae una muestra por cada horizonte o capa identificado, salvo que se desee representar distancias verticales preestablecidas, por alguna razón. En este último caso, se toma una muestra toda vez que se alcance esa distancia, esté o no dentro de un horizonte distinto del que representa la muestra anterior.

La cantidad óptima es de unos 500 g porque eso permite realizar todos los análisis de rutina, y reservar una cantidad suficiente para repetir cualquiera de esos análisis en caso de que los resultados sean dudosos, o se sospeche o compruebe algún error o accidente durante la manipulación.

En algunas situaciones, por ejemplo en zonas muy escarpadas, donde se necesitan las manos libres para asegurar ascensos o descensos; y por ende las muestras se cargan en una mochila sobre el hombro por largos trechos, puede disminuirse un poco el peso de material extraído, pero no debe ser menor que 250 g.

Por el contrario, cuando se recorren amplios espacios a bordo de camionetas que trasladan el equipo de un lado al otro, el peso de la muestra es un dato menor y puede llevarse la cantidad que se desee, puesto que siempre hay tiempo para desechar excedentes en el propio laboratorio.

¿Cómo se procede para el muestreo?

Como ya les dije, antes de muestrear se toman las fotos, y luego se procede a retirar el material desde abajo hacia arriba, para evitar que el material de arriba que suele desmoronarse en parte cuando se toma la muestra, contamine al de abajo.

En otras palabras, la primera muestra es la de fondo de pozo, luego la del horizonte inmediatamente por encima y así sucesivamente.

En el muestreo, la herramienta óptima es una palita cerealera, o en su defecto una de jardinería, con la cual se extrae el material para su embolsado.

Debe tenerse especial cuidado de no muestrear aquella parte del perfil en la que se hayan realizado pruebas con reactivos, para que luego los análisis no arrojen resultados falsos.

Las muestras de análisis de rutina se colocan en bolsitas de polietileno, preferentemente dobles, de modo que la etiqueta (es una de las opciones posibles) quede entre ambas bolsas, para que no se desprenda en el traslado, ni se borronee lo escrito con la humedad del suelo. Por otra parte, eso evita que se pierda material por rotura de la bolsa, que es un accidente bastante probable cuando se atraviesan campos con plantas espinosas, o uno anda saltando alambrados de púas. (No por intruso, sino para acortar caminos muchas veces).

Las bolsas pueden ser de cualquier color, salvo en análisis especiales que requieren bolsas negras, pero de eso hablaremos otro día.

¿Cómo se las etiqueta?

Esta pregunta tiene dos aspectos: por un lado, cómo es materialmente el etiquetado, y por el otro, qué se anota en dicha etiqueta.

Empecemos con la primera parte: existen etiquetas fabricadas as hoc, que incluyen un ojalillo por donde se pasa un hilo para atar las bolsas de las muestras. Obviamente esos rótulos quedan por fuera del material empaquetado, lo cual tiene un aspecto favorable, que es el hecho de que no se humedecen en contactyo con el suelo; y uno desfavorable, porque a veces el ojalillo puede romperse y se pierde la información.

Por mi parte, yo prefiero colocar el rótulo, en una bolsita de plástico de las más pequeñas que vienen, y entre las dos bolsas que uso para juntar la muestra, según señalé más arriba.

Pero además, con un rotulador indeleble, escribo al menos el número de la muestra en la propia bolsa.

Hay otras personas que prefieren cerrar las bolsas con cinta de enmascarar, sobre la cual anotan el número de muestra con rotulador. Esta opción deja poco espacio para escribir otros detalles, a menos que también se anote todo lo demás en una libreta, o en un rótulo extra que se puede adjuntar a cada paquete.

Y ahora pasemos a los datos que conviene anotar para muestras destinadas a análisis de rutina, en cada etiqueta. Hay quienes sólo anotan un número, y después confían en su memoria para el resto o se dirigen a la ficha edafológica. Yo prefiero emplear más tiempo, y asegurarme de tener toda la información conducente a un tratamiento óptimo de los datos. Y lo que anoto es:

- Muestra: Se usa preferentemente un código alfanumérico, en que las letras se refieren a la localización, y el número, obviamente al orden en que se extraen las muestras. Por ejemplo LG 1, podría ser la primera muestra recogida en Los Gigantes.

- Procedencia: Allí se especifica de manera completa el nombre del sitio, porque al cabo de muchas campañas, uno puede llegar a preguntarse ¿LG era Los Gigantes, La Granja, La Gilda o qué? Por supuesto, es mejor poner alguna letrita extra como LGi; LGr o LGil, respectivamente para los casos usados como ejemplo. Sin embargo, uno no conoce todos los posibles nombres que existen y dónde le tocará trabajar, de modo que nunca está de más este segundo dato.

- Horizonte o capa: Allí va el nombre establecido en la Taxonomía para cada elemento relevado. Digamos por caso: Bt1 o ACk, etc. En perfiles con poca o ninguna edafización, pueden usarse los números de capas: 1, 2, 3, etc.

- Perfil o Calicata: Es el nombre con que se designa cada uno de los pozos de exploración pedológica, o cada perfil expuesto que se está muestreando. En la foto, C13 representa la calicata 13 y Cg es la abreviatura del toponímico, que normalmente estará también en el nombre de la muestra, según expliqué más arriba. Tal vez las muestras extraídas en la Calicata 13 podrían llamarse Cg 51, Cg 52, etc.

- Profundidad: no hay mucho que explicar puesto que solamente está indicando a qué distancia vertical desde la superficie se ha extraído el material.

- Destino: Se anota si va a laboratorio propio, o de qué institución, o eventualmente si se destina a algún uso especial, como «colección didática», «para datar» ( en cuyo caso, la técnica de extracción habrá sido especial), etc.

- Fecha: Es interesante contar con este dato, por muchas razones, como por ejemplo, simple nemotecnia, ya que unas fechas remiten al invierno, lo que le recuerda a uno, que el material estaba muy endurecido por resecamiento, y eso indica alguna otra inferencia, etc. En otros casos, sirve para dar órdenes de prelación para el ingreso a laboratorio, etc.

- Observaciones: Toda anotación relevante, como por ejemplo la presencia de formaciones especiales, que se destruirán en el curso del tratamiento en laboratorio. O las dudas existentes al clasificar el horizonte en el campo, ya que esas dudas se esclarecerán en el análisis.

¿Cómo se las almacena?

Normalmente eso depende del espacio disponible como repositorio, pero si no es exageradamente acotado, conviene conservar una pequeña porción en la misma bolsa del campo, tan cruda como se la trajo desde allí; y otra como duplicado en vías de preparación, después de secada al aire, tamizada en tamiz 5 y mortereada a mano. Esta porción, ya semipreparada, se puede conservar en frascos de vidrio rotulados con la aclaración de qué parte del procesamiento llegó a completarse.

Espero que esta información les haya servido como guía práctica,

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada por Cecilia Braem para su trabajo Final.