Archivo de la categoría ‘Geólogos destacados’

Olsacher, un geólogo cordobés que dejó marca

Hoy voy a contarles lo poco que sé de un geólogo cordobés notable, que no llegué a conocer porque falleció antes de de que yo soñara siquiera con elegir una carrera universitaria. Sin embargo, cuando finalmente ingresé a la Facultad, todavía se contaban allí numerosas anécdotas de este tan especial profesor. Esas anécdotas pueden o no ser del todo ciertas, pero las iré relatando en los posts de los viernes, del modo en que llegaron a mis oídos… E se non é vero, é ben trovato (si no es verdad, está bien hallado).

Pero hoy, mi tributo es mucho más serio, y para eso he intentado reunir algunos datos, lo cual no ha sido fácil.

¿Qué sabemos de la vida de Olsacher?

Como ya he advertido más arriba, no hay mucha información publicada acerca de los detalles de su vida personal, tal vez por aquello tan humano que ha entronizado la locución: «¡Qué va a ser famoso si vive a la vuelta de mi casa!»

Y eso pasa con este profesor, tan nuestro que no hay historiadores que se hayan ocupado seriamente de él. Mucho de lo que nos llega es a través de los que alguna vez fueron sus discípulos, la mayoría de los cuales tampoco están ya entre nosotros.

Pero digamos lo que sí sabemos.

Nació en 1903, en Córdoba, la Docta, de padre austríaco y madre alemana, lo que nos permite imaginar una férrea disciplina a la hora de estudiar, más allá de las muchas extravagancias que de él se cuentan también, cuando de otros aspectos se trata.

Estudió Geología en la Universidad Nacional de Córdoba, recibiendo su título en 1930. Luego de finalizados los estudios, viajó a Dresde, Alemania, donde realizó una pasantía bajo la tutela de Eberhard Rimann y Walter Träger. Allí se sintió atraído por la especialidad de Mineralogía, en la que habría de destacarse especialmente, pese a ser también- por su gran capacidad integradora- un dotado geólogo generalista y regional, que desarrolló una invalorable tarea en el reconocimiento de las Sierras Pampeanas.

La agudeza de sus observaciones lo convirtieron por añadidura, en un excelente descriptor de campo, y algunos de sus alumnos recordaban su lema: «¡Vista larga y paso corto!». Con ello señalaba la importancia de observar todo el contexto por un lado (vista larga); y la necesidad de no desatender las descripciones detalladas en cada sitio significativo (paso corto). Hubo entre sus discípulos quienes interpretaban además que su «paso corto» entrañaba una recomendación de dosificar la energía para campañas que podían ser extremadamente largas y extenuantes, si no se apoyaban en el buen criterio y la disciplina.

Nada más puedo contarles de su vida personal, salvo que falleció en la misma ciudad que lo vio nacer, en el año 1964.

¿Cuál fue su actividad en la Escuela de Geología de Córdoba?

A su regreso de Alemania, fue durante cuatro años ayudante del profesor Robert Beder, en la cátedra de Mineralogía de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de 1934 y hasta su muerte, treinta años después, fue el profesor encargado de la ya mencionada cátedra, aunque dictó además todas las materias de la carrera que iban requiriendo su concurso mientras no se cubrieran los cargos con nuevos profesores. Prácticamente la continuidad del dictado de toda la carrera se debe a su tarea incansable.

Antiguos alumnos suyos lo recuerdan por su apodo – «El Puma»- que alguna vez me comunicó el Dr. Antonio Di Fini, pero lamentablemente sin explicarme a qué se debía tal apelativo; y por su característico chambergo ladeado, que era su marca personal.

Otros lo evocaban trasladando de aula en aula numerosas carpetas y libros, con los que dictaba sus clases en una gran variedad de materias, tal como ya les he contado.

¿Qué nos ha legado?

A la par de su tarea docente, Olsacher fue Director de los museos de Mineralogía y Geología de la Universidad Nacional de Córdoba, y del Provincial de Ciencias Naturales; y presidió la Academia Nacional de Ciencias entre los años 1950 y 1952.

Como ya lo habían hecho los primeros geólogos europeos que llegaron a Córdoba, también Olsacher dedicó parte de su tiempo a la confección de cartas geológicas.

Entre sus obras publicadas merecen especial mención la que apareció en 1938 con el título «Los Minerales de la Provincia de Córdoba», y la de 1942 titulada «Los Yacimientos Minerales de la Sierra de Córdoba».

Pero es su mayor legado el texto «Introducción a la Cristalografía», de 1946, que fue utilizado en diversas universidades del mundo hispanoparlante, y que aún es obra de consulta en muchos aspectos.

Publicó también «El Límite entre los Océanos Atlántico y Pacífico» escrito en 1956 en colaboración con F.A. Daus y L.R.A Capurro, y fue coautor de «Contribución a la Geología de la Antártida Occidental» en 1957.

Llegó a publicar 36 trabajos sobre temas de su especialidad en los Anales de la Sociedad Científica Argentina, en la Revista Geográfica Sudamericana, y en la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros medios.

A toda esta labor, sumó la fundación y edición de la revista Comunicaciones.

En otros aspectos de su investigación científica, mejoró notablemente el método de Hobson para realizar bloques diagrama, propuesta que presentó en 1960.

En el campo específico de la Mineralogía, descubrió, describió y publicó nuevas especies minerales, como la achavalita en 1939, y la schmiederita en 1962. Esta última fue por él encontrada en Los Llantenes, La Rioja, y bautizada schmiederita, como un homenaje a Schmieder, que era el Director a cargo del Museo Provincial cuando Olsacher trabajó en él.

¿Qué homenajes se han hecho a su importante tarea?

Pero hay también otros homenajes, como la calle Dr. Juan Olsacher que se encuentra en el Centro de La Rioja , y el Museo Prof. Dr. Juan Augusto Olsacher en Zapala, Neuquén, Argentina; y el Museo Tecnológico Olsacher de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UN de Córdoba.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Imágenes Google.

Ignacio Domeyko: una nota de color en la historia de la Geología.

La semana pasada les presenté una de las propiedades de los minerales que dependen del estado de agregación, pero mucho antes les había presentado- entre las que dependen de la luz- el color.

La semana pasada les presenté una de las propiedades de los minerales que dependen del estado de agregación, pero mucho antes les había presentado- entre las que dependen de la luz- el color.

En ese momento les dije que existe una convención muy exacta y nada subjetiva para determinar el color, y que nombres fantasiosos no son en absoluto aceptables.

No obstante, hace un siglo y medio por lo menos, era muy corriente encontrar nombres llenos de adjetivos calificativos para designar la coloración mineral, y sobre ese tema, en mis eclécticas lecturas, encontré algo que merece ser compartido: las designaciones que proponía en su libro de texto un geólogo chileno que fue maestro de varias generaciones de profesionales.

¿A qué libro de texto se alude aquí?

Al libro Mineralojía – sí así, con J en vez de G, porque se trata de un libro de hace casi un siglo y medio, cuando la ortografía era todavía diferente- de Ignacio Domeyko, geólogo y docente polaco-chileno, que formó las primeras generaciones de geólogos de ese país. La primera edición de este texto data de 1845.

¿Qué se sabe de Ignacio Domeyko?

Ignacio Domeyko Ancuta nació en el Imperio Ruso, en lo que luego sería Bielorrusia, el 31 de julio de 1802 y murió en Santiago de Chile, donde había recibido la nacionalidad en 1848, el 23 de enero de 1889.

Estudió en la Universidad de Vilna, pero debió abandonar el país tras la derrota de la insurrección de 1831 contra la dominación rusa. Ya en París, estudió en La Sorbona, el Colegio de Francia, el Jardín Botánico y la Escuela de Minas. Su llegada a Chile se produjo en 1838, por contrato en calidad de profesor de Mineralogía y Química en el liceo San Bartolomé, de La Serena.

Entre 1840 y 1846 realizó viajes por gran parte de Chile describiendo su geología, lo que le permitió descubrir la por entonces casi desconocida riqueza minera y lo inspiró para incentivar a las autoridades chilenas hasta la creación de las Escuelas de Minas de La Serena y Copiapó.

Fue parte del claustro académico de la Universidad de Chile, llegando a ser electo como rector, precisamente cuando en parte por su influencia, el Congreso Nacional dictó una ley transformando la Universidad, que era una institución exclusivamente académica en un ámbito de docencia.

Son datos interesantes los siguientes:

- el dinosaurio más completo hallado en Chile lleva por nombre Domeykosaurus (lagarto de Domeyko) en su honor.

- el campus donde se encuentra la Escuela de Minas de la Universidad de La Serena, se denomina «Ignacio Domeyko», y otro tanto sucede con el Museo Mineralógico.

- en Valparaíso, el Instituto Tecnológico que dicta numerosas carreras técnicas se llama Universidad de Playa Ancha Ignacio Domeyko.

- en Santiago se encuentra el Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko.

- una cadena montañosa de la Cordillera de los Andes situada en el norte de Chile, al oeste del Salar de Atacama se denomina Cordillera Domeyko, y así también se llaman un asteroide del cinturón ubicado entre Marte y Júpiter, descubierto el 15 de abril de 1975; y un pequeño pueblo de la región de Atacama.

- también llevan su nombre, uno de los Salones de Honor de la Universidad de Chile, una oficina del Palacio de La Moneda, la Plaza en el sector El Llano de la ciudad de Coquimbo, y la Biblioteca Polaca fundada en 1960 en Buenos Aires, Argentina.

¿Cómo denominaba él los colores?

Se los muestro directamente en capturas de pantalla del texto que encontré digitalizado por Google, porque los términos son sumamente pintorescos, vean por ejemplo «pardo de hígado» o «pardo de tumbaga», ¿no son geniales? Por supuesto, inaceptables, aclarémsolo una vez más.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Google, donde se ha digitalizado la segunda edición del libro.

La apasionante vida de Alfred Wegener.

Si bien, Alfred Wegener no fue estrictamente geólogo, sino meteorólogo y astrónomo -lo que le valió una gran resistencia de parte de la comunidad geológica cuando presentó su revolucionaria teoría- es tan importante su aporte al desarrollo del que llegaría a ser con el tiempo el paradigma de la Geología, que se ha ganado un lugarcito entre los más importantes científicos de las Ciencias de la Tierra.

Si bien, Alfred Wegener no fue estrictamente geólogo, sino meteorólogo y astrónomo -lo que le valió una gran resistencia de parte de la comunidad geológica cuando presentó su revolucionaria teoría- es tan importante su aporte al desarrollo del que llegaría a ser con el tiempo el paradigma de la Geología, que se ha ganado un lugarcito entre los más importantes científicos de las Ciencias de la Tierra.

¿Quién fue Alfred Wegener?

Alfred Wegener ha pasado a la historia como el creador de la Teoría de Deriva Continental, que si bien contenía numerosos errores, – que se van corrigiendo a lo largo de más de un siglo de investigaciones posteriores- fue el germen innegable de la actual Tectónica de Placas.

Fue también un estricto científico que buscaba incansablemente las pruebas irrefutables de sus especulaciones teóricas, lo que lo llevó a convertirse en el más renombrado y recurrente explorador polar. Así fue que participó en cuatro expediciones a Groenlandia, en la última de las cuales perdió la vida a la temprana edad de 50 años.

Hoy existen Institutos y Premios que llevan su nombre, en un justo homenaje a su muy importante labor científica.

¿Qué se sabe de su vida?

Nació el 1º de Noviembre de 1880, en Berlín, en una familia en que ya había cuatro hijos. Su padre, Richard Wegener, además de predicador era teólogo y profesor de lenguas clásicas en el Berlinisches Gymnasium.

Wegener cursó sus estudios en el Köllnisches Gymnasium, donde se graduó como el mejor alumno, para estudiar luego Física, Meteorología y Astronomía en las Universidades de Berlín, Heidelberg e Innsbruck.

Aún siendo estudiante, ya se desempeñó como ayudante en el Observatorio Astronómico Urania, entre 1902 y 1903.

Se doctoró en Astronomía en 1905 y se convirtió entonces en miembro del Observatorio Aeronáutico Linderberg, en las proximidades de Beeskow. Allí trabajaba también su hermano Kurt, otro pionero de la meteorología.

En 1906, Wegener participó en la primera de sus cuatro expediciones a Groenlandia, donde bajo el comando de Ludvig Mylius-Erichsen, se construyó la primera estación meteorológica de esa isla.

Muchos de los resultados de las investigaciones realizadas en esa expedición se publicaron en 1910 en su libro: Thermodynamik der Atmosphäre (Termodinámica de la Atmósfera).

El 6 de Enero de 1912 dio a conocer sus primeras especulaciones acerca de la deriva continental, en una conferencia desarrollada ante la Geologischen Vereinigung (Asociación Geológica) en el Museo de Senckenberg en Frankfurt am Main.

Esa presentación provocó una escandalosa reacción de los asistentes, que prácticamente lo defenestraron, ofendidos por lo revolucionario de sus ideas, y por el hecho de que su formación profesional era ajena a la Geología.

En 1913 realizó su segunda expedición al Ártico, y a su regreso contrajo matrimonio con Else Köppen, la hija de quien había sido su maestro, y que pasó a la historia de la ciencia como el creador de una clasificación climática todavía hoy bastante utilizada, el meteorólogo Wladimir Köppen.

Wegener, después de pelear como oficial de la infantería en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido dos veces, fue asignado al servicio meteorológico del ejército.

Mientras cumplía tal servicio, completó en 1915 la primera versión de la obra que sería el antecedente del mayor cambio de paradigma geológico de los últimos siglos: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (El Origen de los Continentes y Océanos).

Luego de obtener el cargo de meteorólogo en el Observatorio Naval, trabajó en otro libro de importancia vital, en el que era coautor con su suegro: Die Klimate der geologischen Vorzeit (Los Climas del Pasado Geológico) que se publicó en 1921, casi junto con la versión totalmente revisada de su libro sobre el origen de los continentes, que apareció en 1922.

En Noviembre de 1926 Wegener volvió a meterse en el ojo de una tormenta de críticas y escarnio cuando presentó por segunda vez su teoría de deriva continental, en el Simposio de la American Association of Petroleum Geologists en New York.

En 1929 se embarcó por tercera vez hacia Groenlandia, donde colectaba ya numerosas pruebas para su hipótesis, y puso a prueba un innovador vehículo para la nieve.

La que sería su última aventura en el Ártico tuvo lugar en Noviembre de 1930. En buena medida por condiciones climáticas adversas que demoraron las tareas, el suministro de comida resultó insuficiente para abastecer las tres estaciones establecidas. Para no ser una carga en la estación Eismitte, Wegener y Rasmus Villumsen partieron hacia el campamento Oeste, al que nunca llegaron.

Seis meses después, el 12 de Mayo de 1931, se encontró el cuerpo de Wegener a mitad de camino entre los dos campamentos. Su cuerpo había sido cuidadosamente enterrado por su compañero Villumsen (por entonces de 23 años de edad), quien marcó la tumba con un par de esquíes. Después de ese entierro, el sobreviviente seguramente siguió el viaje, pero no se lo vio nunca más, ni se encontró su cuerpo, ni el diario de Wegener que se asume que rescató en un intento de resguardar la valiosa información que contenía.

El cuerpo de Wegener yace aún en el mismo sitio, pero está ahora marcado con una gran cruz.

¿Cuáles son los aportes más importantes que hizo Wegener a la Geología?

Sin duda, su libro acerca del origen de los continentes, donde presentó su teoría de Deriva Continental significó el más perfecto y completo antecedente de la actual Tectónica Global.

Pero en él no se limitó a especular, sino que presentó numerosas pruebas documentales, la mayor parte de las cuales son hoy reinterpretadas a la luz del nuevo paradigma, y confirman la validez de muchas de aquellas primeras elucubraciones, aun cuando toda la teoría de deriva continental ya no está vigente en su forma original.

Por si eso fuera poco, también investigó los tornados, aportando un conocimiento invalorable.

Y lo mejor de todo, él en persona fue la prueba misma de un científico audaz, con las agallas suficientes para romper viejos paradigmas, y mantenerse fiel a sus convicciones, independientemente de cuántas críticas y burlas debió soportar.

¿Hay algo más para agregar?

Habría numerosos datos de color en una vida tan rica y fructífera, pero vale la pena señalar al menos dos: Wegener y Johan Peter Koch- quien se rompió una pierna al caer en una grieta glaciaria- fueron los primeros en pasar un invierno completo en el glaciar interior del noreste de Groenlandia.

Aún antes de eso, en 1906, él y su hermano, Kurt Wegener, también científico (¿recuerdan?), establecieron un récord de duración de vuelo en globo, permaneciendo en el aire durante 52 horas, lo que superaba por 35 el récord anteriormente vigente. El récord se batió a bordo de un globo de investigación meteorológica, y seguramente, en su entusiasmo ni notaron el tiempo que llevaban recogiendo valiosísima información.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio, de donde tomé también algunos datos de su biografía.

Anselmo Windhausen, pionero de la geología argentina

Si ustedes conocen algo de la historia de la Geología en Argentina, sabrán entonces que toda esa ciencia se desarrolló a partir de la llegada de una generación de geólogos alemanes que se instalaron principalmente en la Academia nacional de Ciencias, en Córdoba, y consecuentemente fueron también docentes en la Universidad Nacional de Córdoba, orgullosa heredera de esa tarea de avanzada.

Si ustedes conocen algo de la historia de la Geología en Argentina, sabrán entonces que toda esa ciencia se desarrolló a partir de la llegada de una generación de geólogos alemanes que se instalaron principalmente en la Academia nacional de Ciencias, en Córdoba, y consecuentemente fueron también docentes en la Universidad Nacional de Córdoba, orgullosa heredera de esa tarea de avanzada.

Windhausen no fue de los primeros en llegar, sino que era parte de una segunda importación que le abriría las puertas a estudiosos que fueron luego próceres de la investigación geológica.

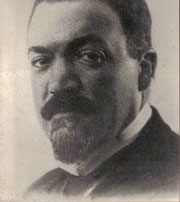

El Dr. Anselmo Windhausen (1882-1932) llegó a nuestro país desde su Alemania natal cuando apenas contaba con 27 años de edad y era ya un destacado Geólogo.

Su arribo se produjo al iniciarse el siglo XX, y desde ese momento, hasta su muerte prematura, recorrió nuestro país, abogando por la investigación petrolera en Plaza Huincul; relevando entre otros muchos sitios el Bosque Petrificado de Jaramillo, en Santa Cruz, cuyo nombre sería luego cambiado a Bosque Petrificado Cerro Cuadrado; y recomendando la explotación del lignito en el sitio que daría nacimiento al yacimiento carbonífero de Río Turbio.

Como si eso no alcanzara para convertirlo en una figura gigantesca en la Geología Americana, colaboró además en 1923 con el científico sudafricano Alexis du Toit, quien dio pruebas vitales para sustentar la teoría de la deriva de los continentes, de Alfred Wegener.

Fue también Windhausen un adelantado en la aplicación de ese paradigma, antecedente inmediato de la Tectónica de Placas, al estudio de la geología sudamericana.

En 1925 fue miembro co-fundador de la Sociedad Argentina de Geografía (GAEA), y co-editor de su revista. En 1926 fue designado profesor de Geología y Paleontología en la Escuela del Doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

En 1928, la Sociedad de Geografia de Berlín le concedió (compartida con Fritz Khuehn) la medalla «Gustav Nachtigal» por su significativo aporte a las ciencias de la Tierra.

Pero su obra cumbre, la que le valió póstumamente el Segundo Premio Nacional de Ciencias, fue su libro en dos tomos denominado «Geología Argentina» (Ed. Peuser, Buenos Aires) que apareció en dos sucesivas entregas de 1929 y 1931.

Fue también tan adelantado como para proponer a YPF un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para generar un programa de becas para estudiantes de Ciencias Naturales. Muchos son los geólogos argentinos que se recibieron gracias a esas becas.

Cuando aún no había cumplido 50 años, falleció en el Hospital Alemán de Buenos Aires el 2 de abril de 1932.

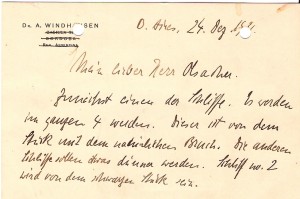

De allí, lo invalorable de esta nota, firmada de su puño y letra, que hoy obra en mi poder, gracias al rescate del Dr Juan González Segura, quien -luego de sucesivos traspasos de un docente a otro- terminó heredando el escritorio que fuera de Windhausen.

Afortunadamente, al recibir ese mueble, el Dr Gonzalez Segura hizo una revisión cuidadosa de papeles que otros habrían tirado sin más a la basura. Por eso encontró entre otras cosas, este valioso documento, del que seré depositaria hasta el día en que Windhausen tenga su propio museo, ya que tantos otros personajes de mucha menos estatura lo tienen en Argentina.

Vean ustedes, por favor, la fecha que consta en el sobre donde fue conservada esta reliquia. Reza 24 de Diciembre de 1931, de donde puede deducirse que tal vez fuera la última nota que le envió a quien era en ese momento su colega docente, el Dr. Olsacher, el cual la archivó en una carpeta (de allí las perforaciones que se notan en el escaneo) que quedó por años en el escritorio del que les hablé.

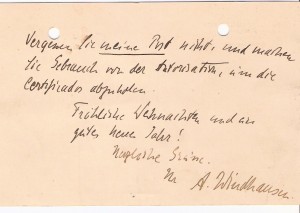

Está, obviamente, escrita en alemán, pero me dio más trabajo traducirla que si hubiera estado en chino, porque la letra, por momentos es casi indescifrable. De hecho, hay palabras que sólo puedo decir que creo que dicen lo que traduje, pero no puedo jurarlo.

Aquí les presento los escaneos del sobre en que se conservó la nota, y del frente y dorso de la ficha en la que está escrita la misiva. Más abajo incluyo la traducción que pude hacer en función de lo que me parece leer en alemán.

Bueno, ahora, la traducción que pude hacer después de tratar de descifrar la letra, quedó así:

Bueno, ahora, la traducción que pude hacer después de tratar de descifrar la letra, quedó así:

B. Aires, 24 Diciembre 1931.

Mi estimado Señor Olsacher

Adjunto uno de los cortes. Serán en total cuatro. Éste es del estrato con la fractura incipiente. Los otros cortes pueden ser útiles. El corte N° 2 será de la capa negra.

No se olvide de mi correo, y utilice la autorización para retirar el certificado.

Feliz Navidad y buen Nuevo Año.

Cordiales saludos.

A. Windhausen

La foto que ilustra el post es del mismo sitio del que tomé la información biográfica que he resumido en el post, y que pueden visitar haciendo click aquí si desean conocer más detalles.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.