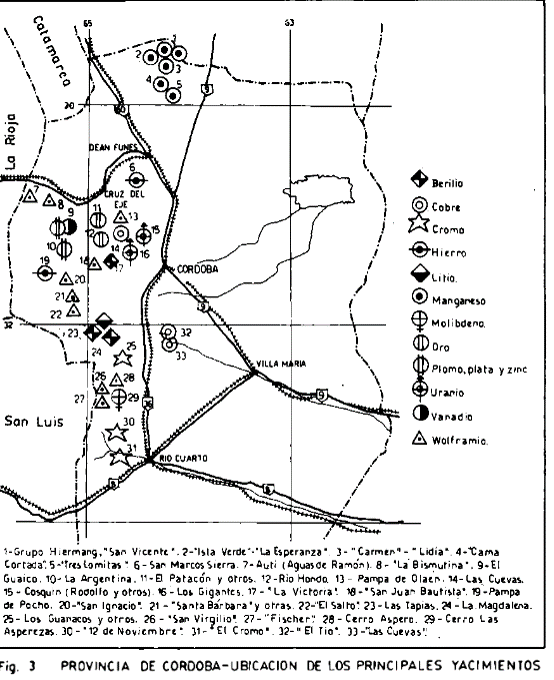

Archivo de la categoría ‘Historia de la geología’

Los primeros pasos de la explotación de Cobre en Córdoba, Argentina

Hoy hablaremos de una explotación cuprífera que en Córdoba tuvo importancia, sólo hasta ser paulatinamente reemplazada por distritos mucho más productivos, porque convengamos que la presencia de ese metal está lejos de ser abundante en nuestra provincia. No obstante, es interesante conocer algo de esa historia.

¿Cuándo y cómo tuvo su auge la explotación de Cobre en Córdoba?

Si bien no encontré registros acerca del descubrimiento ni el exacto comienzo de la explotación de cobre en Córdoba, sí puedo contarles que en la segunda mitad del siglo XIX, ese metal era muy apreciado porque se utilizaba para fabricar las grandes pailas en las que a su vez se elaboraban los dulces regionales, que eran de consumo masivo. Por esa razón, resultaba rentable hasta la explotación de pequeños yacimientos que más tarde resultarían antieconómicos.

Fue en 1856 que el minero Enrique Saint Jean adquirió las minas Tío, Tauro y Tacurú, las dos primeras de las cuales estaban por entonces en plena producción. Pagó por ellas el equivalente de 30.000 onzas de oro- unos 850 kg- al que era su anterior propietario, el Sr Zuviría.

Tanto las minas Tío como Tauro tenían sus propias plantas de concentración, y la fundición se hallaba en las proximidades de Los Molinos, La mina Tío tenía un horno del tipo Wather Jack, que hoy es una ruina de valor histórico.

A la muerte de Saint Jean tomó el desafío el empresario inglés Samuel F. Lafone, que estando radicado en Catamarca, pronto comprendió que los yacimientos de Córdoba eran comparativamente irrelevantes y poco rentables, con lo cual declinó la explotación.

En 1942, solicitó la propiedad la Dirección General de fabricaciones Militares, que encargó, algunos años después, su evaluación para conocer el verdadero potencial, a Roberto Manuel Cayo, en cuyo informe de 1949 consta el escaso valor relativo del material que todavía no había sido explotado,

¿Dónde están esas minas?

La mina Tauro se halla situada a unos 10-12 km al oeste de la localidad de Los Molinos, departamento de Calamuchita, en un cerro de una altura de 900 ms.n.m.

La mina Tío o El Tío está emplazada 15 km al sur de la localidad de San Agustín, es decir a 85 km de la ciudad capital de Córdoba, también en el departamento Calamuchita, sobre las primeras estribaciones de la Sierra Chica, a unos 800 ms.n.m.

Por último, la mina Tacurú o Tucurú se encuentra a unos 15 km al suroeste de San Agustín, sobre una sierra de unos 700 ms.n.m.

¿Cuáles son las características geológicas de Tauro?

La litología regional incluye gneises y micacitas, con algunos cuerpos irregulares de anfibolitas, todos los cuales exhiben un rumbo general NW-SE y buzamiento próximo a los 90°. Es notable la presencia de fiIones de pegmatitas, con abundancia de cuarzo.

El propio yacimiento consta de dos lentes sub verticales, intercalados en las anfibolitas y micacitas.

El cuerpo de dirección N-S tiene una potencia regular de 0,70 a 1 m, a lo largo de unos 12 m, contados a partir del sitio de intersección con el cuerpo de dirección E-W, que tiene a su vez una longitud total de alrededor de 40 m, con potencias que varían desde el metro en el cruce, hasta unos 8 a10 cm en la parte distal.

La mineralización está constituida por pirita, calcopirita (ésta es la mena de cobre) y guías delgadas de cuarzo. Se describe también la presencia de abundante magnetita transformada en martita. Además de las especies citadas, se mencionan bornita (también mineral mena de Cu) en pequeñas cantidades, malaquita, azurita, calcantita y limonita.

Respecto al origen, se ha descrito como probablemente hipotermal.

Las leyes en cobre, según fueron estimadas en el informe del Geólogo Cayo que menciono en la bibliografía, varían entre 2,30 y 7,00%, en el cuerpo N-S, con hallazgos excepcionales que alcanzan tenores de hasta 24,50% de Cu.

El otro cuerpo presenta leyes de entre 2,92% y 18,40% de Cu.

¿Cómo se puede describir la mina Tío?

En la zona de la mina Tío debido a la proximidad con la anterior, las condiciones son bastante similares. Se destaca la presencia de algunas aplitas, y a alrededor de 1 km hacia el oeste, la de un cuerpo alargado de granito, de grano grueso, que hacia el norte se extiende mas allá de la mina Tucurú.

La propia mina comprende dos vetas denominadas Saint Jean y Urquiza, distantes entre sí unos 20 m, a lo largo de los cuales hay una serie de manifestaciones ferríferas de escasa potencia -normalmente sin minerales de cobre-intercaladas en los esquistos cristalinos.

La potencia de las zonas portadoras de menas de cobre (calcopirita y bornita) varía entre 12 y 75 cm.

Hay también concentraciones locales de magnetita y en la ganga aparecen epidoto, anfíbol, granate, cuarzo y calcita. Se observan muy pequeñas cantidades de marcasita, malaquita, azurita, melanterita, calcantita y hematita como minerales secundarios.

Este yacimiento se interpreta como derivado de soluciones hipotermales generadoras de fenómenos de metamorfismo de contacto con masas lenticulares de calizas preexistentes.

El tenor en cobre oscila entre 0,50 y 9% Cu.

¿Cómo es la mina Tacurú?

De las tres minas, es la de menor importancia tanto por su extensión como por su ley. Se trata de un cuerpo que constituye la zona de borde del granito en contacto con la anfibolita. El primero se encuentra muy alterado, y presenta afloramientos discontinuos que sumarían unos 300 m en total, con espesores de entre unos pocos cm y 1 metro.

Los tenores son altamente variables pero nunca justificarían altos costos de extracción.

La mena es la calcopirita y los minerales acompañantes no incluyen la magnetita, lo cual podría estar indicando menores temperaturas durante la génesis.

¿Cuál es el estado actual?

En el presente la minería del cobre no es rentable ni está en explotación en la Provincia de Córdoba, ya que explotaciones de menor costo como podrían ser eventualmente las de cielo abierto, están expresamente prohibidas desde el año 2008.

Bibliografía consultada

Angelelli, Victorio. 1984. Yacimientos metalíferos de la República Argentina. VOLUMEN I Ed: UNLP. INSTITUTO DE GEOLOGIA APLICADA.

Cayo, Roberto M. 1949. Las minas Tauro, Tío y Tacurú. Departamento Calamuchita. Informe reservado para la Dirección de fabricaciones Militares.

Zolezzi, Roberto E. y Cabanillas, Ana M. 2013. La Minería cordobesa: una mirada a su historia. Una reseña histórica y misceláneas de la Minería Cordobesa desde la etapa precolombina hasta nuestros días. 170 p. Editorial LDM. ISBN: 978-9987-29022-1-6

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela. P.S.: La imagen que ilustra el post es del libro de Angelelli mencionado en la bibliografía.

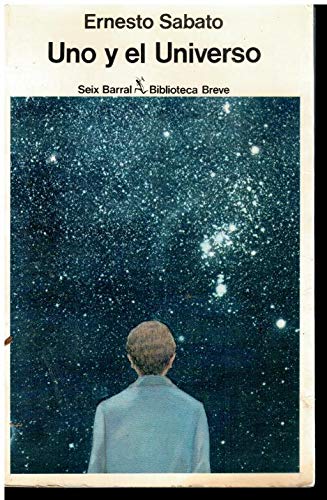

Un texto de Sábato

Entre mis lecturas, este libro me pareció interesante para compartir de a fragmentos. Hoy les traigo uno de esos textos, completo. El autor es Ernesto Sábato, del que no se requiere mucha más presentación ya que es un hito en la literatura argentina y americana. El libro es «Uno y el Universo», y el fragmento de hoy implica una mirada crítica sobre la «autoridad científica» que muchas veces resulta asfixiante.

Disfrútenlo porque no será el último que les presente de ese volumen.

Anteojo Astronómico.

Combinación de dos lentes que sirve para ver objetos lejanos y para refutar a

Aristóteles.

«El firmamento es eterno y sin origen», había decretado el sabio de Estagira.

Galileo se limitó a dar tres conferencias ante mil personas sobre la estrella

nueva aparecida en la constelación de la Serpiente. La disputa se exacerbó

cuando empezó a escrutar el cielo con su anteojo y a encontrar cosas raras.

Primero descubrió las fases de Venus, e hizo notar que ese hecho era la mejor

prueba de la hipótesis copernicana. Luego descubrió los satélites de Júpiter,

que si bien constituían otra prueba de esa hipótesis eran filosóficamente

absurdos: según los aristotélicos un cuerpo en movimiento no podía ser centro

de otro movimiento.

El matemático y astrónomo Clavius, de Roma, expresó con sobriedad su opinión

sobre el descubrimiento: «Me río de los pretendidos acompañantes de Júpiter».

Otros peripatéticos, más conciliadores, afirmaron que quizá el instrumento

mismo producía los satélites; Galileo ofreció diez mil escudos al que

fabricara un anteojo tan astuto. La mayoría de los aristotélicos, sin

embargo, se negó en redondo a mirar por el tubo, asegurando que no valía la

pena buscar semejantes objetos celestes, ya que Aristóteles no los había

mencionado en ninguno de sus volúmenes.

En una carta a Kepler decía Galileo: «Habrías reído estrepitosamente si

hubieras oído las cosas que el primer filósofo de la facultad de Pisa dijo en

mi contra, delante del Gran Duque, y cómo se esforzaba, mediante la ayuda de

la lógica y de conjuros mágicos, en discutir la existencia de las nuevas

estrellas».

Nos vemos el lunes, pasen un buen fin de semana. Graciela.

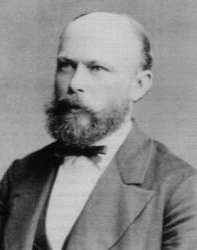

Un grande de la Geología de Córdoba y Argentina: Alfred Stelzner

El Museo de Mineralogía de la Universidad Nacional de Córdoba lleva el nombre de Alfred Stelzner, y todos los geólogos egresados de esa Alta Casa de Estudios hemos escuchado ese nombre mencionado con respeto y admiración. Para todos nosotros es un referente, y pienso que merece todo homenaje posible, por lo mucho que representó su breve paso por Córdoba.

¿Cómo llegó Stelzner a Córdoba?

Alfred Wilhelm Stelzner llegó a Córdoba el 6 de abril de 1871, por un contrato con la Academia Nacional de Ciencias según el cual debía ocuparse de la docencia e investigación en Ciencias Geológicas.

Era uno de los profesores alemanes que por gestión de Sarmiento vinieron al país, entre otras cosas para ordenar el conocimiento geológico del territorio, que era hasta entonces exiguo e inconexo.

¿Qué sabemos de su vida y sus estudios previos al arribo al país?

Alfred Stelzner nació en Dresden, el 20 de diciembre de 1840, cuando esa ciudad era todavía la capital del Reino de Sajonia.

Su padre era un alto funcionario, lo que le permitió comenzar sus estudios en la Escuela de Kreuz, donde ya se manifestó ese interés por las ciencias naturales, que lo llevó a ingresar en los cursos de Geología y Paleontología de la Escuela Politécnica de Dresden, donde fue primero discípulo, y más tarde asistente y amigo del profesor Hans B. Geinitz.

En 1859 ingresó a la Real Academia de Minería de Freiberg, para cursar Práctica Minera, completando sus estudios en 1864, y obteniendo su diploma de grado al presentar la tesis titulada «El granito de Geyer y Ehrenfrieddersdorf y los yacimientos de estaño de Geyer».

Un año más tarde ingresó como empleado del servicio estatal minero, y luego, entre 1866 y 1870 fue inspector de la Real Academia de Minas de Freiberg. En ese cargo formaban parte de sus obligaciones la administración y supervisión de las colecciones mineralógicas y geológicas y de la biblioteca. Era también responsable de parte de la enseñanza. En ese cargo, desarrolló su tesis de doctorado titulada «El cuarzo de superficie trapezoédrica. Estudio paragenético».

¿Cuáles fueron sus aportes en los tres años en que permaneció en el país?

Hacia fines de 1870, se le ofreció un contrato en Argentina para formar parte del proyecto que dirigía Germán Burmeister y que incluía el dictado de cátedras de Mineralogía y Geología en la Universidad Nacional de Córdoba.

No obstante, en ese primer período el claustro universitario rechazó los términos del proyecto, lo que dio por resultado la creación de la Academia Nacional de Ciencias, por fuera del ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba y bajo la responsabilidad directa del Poder Ejecutivo Nacional.

En el marco del proyecto se incluía la creación de los Museos de Mineralogía, de Zoología, de Botánica y de un Laboratorio Químico.

En función de tal contrato, en 1871 viaja Stelzner desde Liverpool a Montevideo, y desde allí se traslada por vía fluvial a Rosario, donde toma el tren a Córdoba. Todo este periplo es para evitar entrar en Buenos Aires, donde había una epidemia de fiebre amarilla.

Ya en ese mismo año comienza a realizar viajes de investigación, no sólo en la provincia de Córdoba, sino también en Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y hasta llegando a cruzar a Chile entre los años 1872 y 1873. Toda esta tarea tenía por finalidad conocer de manera integral la geología regional y realizar un inventario de recursos, según era la intención de Sarmiento.

No obstante, Burmeister, quien era su superior no veía con buenos ojos que los científicos alemanes priorizaran la investigación por sobre la docencia, lo que significó un largo enfrentamiento de resultas del cual Stelzner renunció el 1° de junio de 1874, antes de ser cesanteado como lo fueron los demás co-fundadores de la Academia de Ciencias. Vale aclarar que al tiempo todos fueron reincorporados a su trabajo, en honor a sus méritos científicos.

Pese a su corta permanencia en Argentina, su labor fue inmensa y cabe mencionar los siguientes aportes:

En primer lugar, fundó el museo que actualmente lleva su nombre, tan pronto como llegó a Córdoba, el 6 de abril de 1871. Según relata Brackebush que lo sucedería en el cargo que su renuncia dejaba vacante, Stelzner utilizó un cuarto que alguna vez había sido la habitación de estudiantes internos del Colegio Nacional de Monserrat, para almacenar una imponente colección que constaba de 625 muestras de minerales, 406 rocas y 18 fósiles, que había comprado en París, razón por la cual no incluía especímenes argentinos. No obstante, muy pronto fue llenando el vacío con las muestras que personalmente recogía en sus excursiones científicas.

Incorporó también ejemplares extranjeros, principalmente de su Sajonia natal, dejando así cuando abandonó nuestro país, una colección de muestras del exterior que alcanzaba la nada despreciable cantidad de 1347 minerales, 618 rocas y 240 fósiles.

Precisamente con relación a la Paleontología, Stelzner descubrió numerosas localidades fosilíferas, que entregarían ejemplares que otros especialistas clasificarían años después. Cabe mencionar sitios como la Sierra Chica de Zonda; Quebrada de La Laja; Quebrada de Talacasto; Cerro de las minas de Gualilán y quebrada de Huaco (provincia de San Juan) y Potrero de Angulos en la Sierra de Famatina. De estas localidades provienen trilobites, esponjas, cefalópodos, braquiópodos, gasterópodos, corales y restos de espongiarios.

Por otro lado, en 1873 encontró fósiles marinos de edad jurásica, en Paso del Espinacito (Cordillera de Los Patos) y en Puente del Inca (Mendoza). Son ellos belemnites, amonoides, nautiloides, gasterópodos, pelecípodos y braquiópodos.

Las descripciones y su publicación debieron esperar hasta el año 1878, y la traducción al castellano llegaría recién en1925.

En lo que atañe a las publicaciones, ya en 1871 aparece en Alemania su monografía «Observaciones sobre los minerales explotables de la República Argentina».

Muy poco después envía cartas a su maestro, el Prof. Geinitz. En la primera de ellas fechada en noviembre de 1871, hace un resumen de la geología de Córdoba. En junio de 1872, su segunda carta, implica el bosquejo de la geología de las provincias de La Rioja, Catamarca y Tucumán; y al año siguiente, también en junio, explica la geología de Mendoza y San Juan, hasta Santiago de Chile y Valparaíso.

Todas esos trabajos fueron publicados en el Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie de Stuttgart, pero sólo en 1966 fueron publicadas sus traducciones en Argentina.

En 1873, una revista austríaca publica sus observaciones sobre los minerales y sus lugares de ocurrencia, que incluyen las primeras descripciones de pegmatitas y el hallazgo de berilio, apatita y triplita en el cerro Blanco de La Hoyada, al oeste de Tanti, Córdoba.

Fue también Stelzner quien entre esos años 1871-1874, dio a conocer la existencia de rodocrosita en el distrito minero Capillitas.

En cuanto a su tarea docente, el Dr. Stelzner armó una interesante colección de preparados microscópicos para entrenar a los alumnos en el manejo del microscopio petrográfico. Se contaban en dicha colección, 90 secciones delgadas de muestras autóctonas y 15 del extranjero.

¿Cómo siguió su vida a su regreso al país natal?

Stelzner regresa a Alemania inmediatamente después de serle aceptada la renuncia, el 2 de junio de 1874. Allí se convierte en el sucesor de su antiguo profesor Bernhard von Cotta, a cargo de la Cátedra que él dejara vacante, en la Bergakademie de Freiberg.

Es en Alemania donde se publica su obra más importante, en la que resume los lineamientos geológicos de gran parte del centro y norte de nuestro país. Se trata de «Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Argentinischen Republik», Cassel 1876-1885, que contiene más de 100 páginas, con 15 láminas, 214 dibujos y 1 mapa que cubre entre los 63º y 71ºW y 26º y 34ºS, que es el primer mapa geológico del noroeste de Argentina.

Lamentablemente, cuando la obra se tradujo al castellano -tarea realizada por el Dr. Guillermo Bodenbender en 1923- y fue publicada en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, no se imprimieron los gráficos.

El científico nunca formó una familia sino que vivió junto con su hermana menor, que se ocupaba de las tareas hogareñas.

En noviembre de 1894 sufre los síntomas de una enfermedad renal que se cobra su vida el 25 de febrero de 1895. Fue enterrado en el cementerio de Donat junto a la tumba de su maestro, von Cotta.

¿Qué homenajes ha merecido?

Cuando Stelzner ya no estaba en el país, el rector de la Universidad de Córdoba, Don Manuel Lucero, presentó al Ministro de Educación de la Nación, el Dr. Nicolás Avellaneda, la iniciativa de designarlo como Miembro Corresponsal la cual se concretó el 26 de septiembre de 1876.

En su honor se han designado algunas especias paleontológicas y con el nombre de Stelznerita al mineral que responde a la fórmula: Cu3(SO4)(OH)4, también llamado Antlerita.

En 2010, se descubrió un nuevo borato de calcio en la mina Santa Rosa, en Susques, Jujuy (Argentina) y se lo designó como alfredstelznerita en su honor.

Un abrazo y hasta el próximo miércoles, con un post informativo. Graciela.

Si este post les ha gustado como para compartirlo, por favor mencionen la fuente porque los contenidos del blog están protegidos con IBSN 04-10-1952-01.

La imagen que ilustra el post es de este sitio.

412 años desde la creación de la UNC

Hoy me pareció que no debía dejar pasar esta ocasión sin recordar que ayer, 19 de junio, se cumplieron 412 años desde el nacimiento de la Universidad más antigua del país, en la que tuve el honor de estudiar primero, y ser docente e investigadora después. Un emocionado recuerdo en el día de la fecha.

Un abrazo y nos vemos el próximo lunes con uno de los posts de mi autoría. Graciela.

P.S.: Pese a los rumores que puedan circular en contrario, aclaro que yo no estuve el día de la fundación. Aunque no lo crean, no había nacido todavía. ;D

Una nota de color e interés histórico

Hace bastantes años, ya les expliqué quién es Anselmo Windhausen, pero por si no lo recuerdan, se trata de un prócer en la Geología argentina.

En esa lejana ocasión, les subí la imagen de una breve epístola que obra en mi poder. De la misma manera que les relaté en su momento, llegaron también a mis manos estas dos cartas, esta vez de puño y letra de su esposa Hedwig Windhausen, con motivo de su por entonces reciente fallecimiento. Si ven las fechas, una es del 24 de abril de 1932 y la otra del mes siguiente, siendo la fecha de muerte de Windhausem el 2 de abril de 1932,

Primero vean esas reliquias, usando Scribd y luego las comento más abajo.

cartas2de Widha. by GracielaL.Argüello on Scribd

Lo primero que debo aclarar es que -como verán por sí mismos- la letra de la Sra Windhausen es por momentos indescifrable, de modo que esta vez no pude hacer una traducción completa, sino que fui leyendo los párrafos, y según el contexto, fui llenando los blancos de las partes que no podía leer. Al fin desistí, como ya les adelanté, de hacer las traducciones que acostumbro, para, en cambio, resumir las partes del contenido que logré desencriptar.

Y he aquí en pocas líneas el contenido general.

En la primera carta, agradece «ambas cartas» que la acompañaron durante la pérdida. Hay luego en las misivas, algo así como un inventario de las cosas que le pertenecían a su esposo y ella deseaba recuperar, tales como un cuadro en particular, una alfombra y una lámpara. Al mismo tiempo, cede todo lo demás al Departamento (asumo que es el de Geología)

Por otra parte, enumera las certificaciones que necesita para gestionar su pensión, e informa que encontró un recibo por la compra de ciertos libros, y que su hijo va a revisar la biblioteca para donar otros libros que le pertenecen y de los cuales solicita un recibo.

Tal vez lo más interesante es que menciona a un Dr. Eckener que consiguió pasaje gratuito para venir en Zeppelin, y que le telegrafió desde Pernambuco para informarle de su próxima llegada.

Como verán es todo un jugoso pedazo de historia lo que vengo a compartir con ustedes.

Un abrazo y hasta el miércoles.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio