Archivo de la categoría ‘Paleontología’

¿Cómo se generan los fósiles?

Para que este post sea provechoso, les recomiendo repasar los anteriores temas relacionados, ya que así avanzaremos de modo más orgánico (ya que de fósiles hablamos).

Para que este post sea provechoso, les recomiendo repasar los anteriores temas relacionados, ya que así avanzaremos de modo más orgánico (ya que de fósiles hablamos).

El tema de hoy está referido a las maneras en que un simple cadáver pasa a ser un fósil que dura por millones de años, ganándose un lugarcito en los museos, en lugar de desaparecer como simple abono de un suelo. Porque no cualquier difunto tiene ese privilegio, como ya verán en otro post más adelante donde les explicaré de qué depende ese destino.

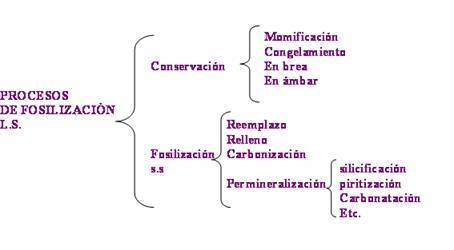

Para empezar asumiremos que determinados restos orgánicos ya se sacaron esa lotería, y ahora veremos cuáles son los posibles modos en que serán preservados. En primer lugar, les he armado un cuadrito sinóptico que como ven, dice l.s. en la parte más externa, lo cual como ya saben significa «en sentido amplio», porque cuando más adentro nos pongamos estrictos (s.s), ya verán que verdaderos procesos de fosilización son sólo algunos de todos los mencionados

Pero no nos adelantemos, miren primero el cuadro.

¿Por qué algunos procesos se consideran de conservación y otros de fosilización propiamente dicha?

Porque en los primeros, generalmente más recientes en el tiempo, no ha habido cambios químicos importantes en la composición de los restos, a lo sumo, si hay algunos, son de carácter incipiente. Así pues, si se halla un hueso de miles de años de edad, tiene sin embargo, la misma composición que tendría un hueso de un asadito reciente. En cambio, cuando se habla de fosilización s.s., los elementos químicos y minerales presentes son sustituciones de los preexistentes, y lo que se ha preservado es la forma. Éstos constituyen los casos más comunes, ya que no requieren situaciones tan particulares como las conservaciones. La ventaja de estas últimas es que en casos muy afortunados se conservan tanto las partes resistentes y duras como los tejidos blandos, hasta con su coloración original, brindando por lo tanto una información mucho más rica,

Vean ahora cuáles de los procesos caben en cada categoría, porque pasamos a explicar cada uno.

¿Qué es la momificación?

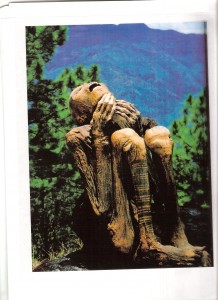

Para decirlo de un modo sencillo, es una pérdida extrema de los fluidos de un cuerpo, de tal manera que se inhibe la putrefacción, permaneciendo por lo tanto el cuerpo completo, con piel, uñas, pelos, dientes y coloraciones especiales si los hubiera. El post está ilustrado con la imagen de una momia humana encontrada en Filipinas, y ha sido tomada de una revista alemana cuyos datos lamentablemente he perdido. Vean que hasta los tatuajes en la pierna se han conservado.

La momificación puede ser natural, debida a condiciones de clima y sepultamiento, o artificial, inducida por maniobras complejas como las que realizaban los antiguos egipcios sobre sus muertos de cierta categoría. Esas maniobras incluían desde evisceración hasta envolturas en hierbas y vendas, pero a nosotros no nos interesan. De esas momias se ocupan los arqueólogos, no los paleontólogos.

¿Qué ejemplos hay de congelamiento?

Probablemente sean los hallazgos fósiles más espectaculares, ya que los restos que se preservan en hielo por miles de años conservan hasta los contenidos de sus estómagos, lo que permite estudios de comportamiento y ambiente de lo más enriquecedores. Son muchos los casos de mamuts que se han encontrado, sobre todo en Europa, pero hablaremos de nuevo de ellos en algún otro momento. Otro hallazgo de gran importancia fue el rinoceronte lanudo en Polonia, del cual también vamos a hablar en otro post.

¿A qué se refiere la conservación en brea?

La brea es un hidrocarburo de gran viscosidad, que por ende tiene la capacidad de atrapar a los animales que caen en los terrenos donde aflora, lugar en el que mueren por inanición normalmente, o por ser alimento de depredadores que luego perecen a su vez al quedar atrapados también. Ese hidrocarburo, semejante al alquitrán en estado fluido, constituye por tal razón un yacimiento invalorable de restos que han permanecido por miles de años bastante completos. Uno de los sitios más conocidos en el mundo es el Rancho La Brea de Estados Unidos, donde se han encontrado cientos de mamíferos y aves del Cuaternario, entre los que se destacan mamuts, tigres dientes de sable, lobos atroces y equinos entre otros.

En lagunas de brea de Europa se han encontrado también humanos, muchos de los cuales aparentemente habrían sido arrojados allí como sacrificio, por ajusticiamiento o como modo de ocultar un asesinato.

¿Cómo se conservan restos en ámbar?

El ámbar es una resina fósil que era exudada por antiguas coníferas y que al estar en su estado original era una sustancia pegajosa que al caer desde los árboles podía muy bien atrapar insectos como lo haría hoy un papel matamoscas, sólo que una vez inmovilizado el bicho, la resina seguía goteando sobre él hasta envolverlo completamente. Es así como partes tan delicadas como las alas de los insectos se han preservado de manera perfecta por millones de años. De hecho, toda la trama de la novela Jurassic Park comienza en un hallazgo de este tipo, y como seguramente muchos la leyeron o vieron la película, se darán cuenta de lo que les estoy hablando.

Pasemos ahora a la segunda mitad del cuadro, donde están mencionados los procesos que implican el cambio más profundo, ya que no queda más materia orgánica de la que originalmente formaba el ser vivo, sino que hoy es materia mineral generada por alguno de los procesos que veremos a continuación.

¿Qué es el reemplazo?

Es un proceso por el cual, los líquidos que circulan por los poros de las rocas que sepultan a los restos que se transformarán en fósiles, realizan intercambios con los elementos del occiso, creando nuevas composiciones por intercambios molécula a molécula: allí donde se disuelve un compuesto orgánico, otro, mineral es decir inorgánico, toma su lugar, pero lo hace afectando la forma del que sustituyó. De esa manera, se conservan los rasgos de un ser viviente que ya no está, pues ha sido completamente reemplazado por elementos inorgánicos. ¡Unos impostores, bah!

¿Qué es el proceso de relleno?

Es cuando los espacios libres son ocupados por partículas sedimentarias, generando los moldes internos y externos que les expliqué en un post anterior. Este caso lo pueden ver en las playas, con ejemplos de restos recientes, todavía no verdaderos fósiles, claro, pero que ilustran bien el mecanismo. Seguramente muchas veces en sus vacaciones habrán levantado conchillas que estaban llenas de arena… bueno así se empieza.

¿Cómo se produce la carbonización o incarbonación?

Este proceso ocurre típicamente con las plantas, cuyas partes más volátiles se van perdiendo, enriqueciéndose los restos en carbono, más resistente, y que puede permanecer con todos los rasgos del vegtal original por millones de años.

¿ Qué es la permineralización?

En esta situación, simplemente las sales circulantes encuentran poros en los organismos, que aprovechan para su depósito, generando verdaderas incrustaciones exteriores que van cubriendo lentamente el organismo primitivo. En algún momento, el propio resto ha desaparecido, pero ya la cubierta externa, generada por los depósitos minerales ha preservado su forma para los siglos de los siglos, amén. Verán dentro de este punto, en el cuadrito, que les he puesto nombres particulares de procesos según cuál sea la materia mineral depositada: silicificación si es sílice, piritización si es pirita y así sucesivamente. Cabe aclarar que estos mismos nombres se aplican cuando en lugar de tratarse de permineralización se trata de reemplazo.

En un caso se hablará de piritización por reemplazo y en el otro por permineralización, (por usar el ejemplo de la pirita).

Bueno, niños, ya me harté de escribir. Espero que no se hayan hartado de leer, porque los espero el miércoles por aquí.

¿Qué les parece un bonus track con un video que filmó el Pulpo en su viaje a Estados Unidos, precisamente del Rancho La Brea? Lo he subtitulado porque el reportaje está en inglés. Es sólo una primera parte, ya irán viendo más. Acá se los dejo.

Un abrazo, Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Tipos de fósiles. Parte 2

Por supuesto, como este post es una segunda parte, deben asegurarse de haber leído el anterior, lo que pueden hacer en este link.

Por supuesto, como este post es una segunda parte, deben asegurarse de haber leído el anterior, lo que pueden hacer en este link.

En esa primera parte habíamos contestado una de las preguntas formuladas, pero todavía debemos responder las siguientes:

¿Cómo se clasifican los fósiles según su utilidad?

Aclaremos primero, que la sola presencia de un fósil aporta muchísima información acerca de diversos temas de interés en la reconstrucción de la historia geológica y biológica, tal como ya lo señalé en el post en que di las primeras definiciones sobre Paleontología y fósiles.

No obstante, algunos especímenes son de mayor provecho para unos u otros fines, y eso permite clasificarlos en consecuencia, resultando las siguientes categorías:

Fósil guía, característico o índice: es el que sirve básicamente para determinar la edad relativa del estrato que lo contiene. Para que sirva a estos fines, obviamente debe tener un desarrollo evolutivo comparativamente rápido, de modo que a lo largo del tiempo se noten sus cambios, o sencillamente desaparezca, y pueda con eso determinarse la época en que existió.

Esto se suele denominar como distribución vertical corta, entendiendo que el eje vertical es el eje del tiempo. Debe entonces haber tenido un biocrón, o tiempo de existencia, relativamente breve (eso implica millones de años casi siempre, de todos modos)

Por el contrario, su distribución horizontal (el eje horizontal es el del espacio) debe ser tan amplia como sea posible, para permitir comparar edades de estratos en muchos lugares diferentes.

Finalmente deben ser fáciles de encontrar, no deben ser ejemplares extremadamente raros.

Fósil de facies: A diferencia de los anteriores, no son usados para marcar edades, sino condiciones del ambiente, para lo cual se requiere que hayan sido exigentes durante su existencia, como pueden ser los corales, que señalan mares cálidos, ya que no soportan temperaturas inferiores a los 20° C.

Plastotipos: son calcos o reproducciones sintéticas obviamente artificiales, pero que se usan con fines didácticos, comparativos y de exposición, de modo que no faltan en ninguna colección que se precie. Ejemplos espectaculares los veremos en el material que trajo el Pulpo de su gira, y precisamente pueden ver una foto de plastotipos del Museo de La Brea ilustrando el post.

Fósil viviente: No me miren a mí, este término se refiere a formas que casi no han evolucionado en el tiempo, y que existen aún hoy, como la língula o el celacanto. Su utilidad es sobre todo para comparaciones morfológicas, pero no da indicios de edades precisamente por su largo biocrón.

Fósil enigmático: es el que no se puede ubicar con total certeza en la taxonomía, vale decir que no se reconoce su posición en un género, familia, o taxón en general. Su utilidad, tanto como la del siguiente es la de incentivar investigaciones más exhaustivas.

Fósil problemático o dubiofósil: es el que se asemeja a un fósil, pero podría no serlo en realidad.

Pseudofósil: es una estructura sedimentaria o un hábito mineral que puede parecer un fósil sin serlo. Obviamente, por no ser un fósil no debería estar en esta clasificación, pero lo incluyo simplemente para alertar a los potenciales coleccionistas sobre su existencia.

¿Cómo se dividen los fósiles según su tamaño?

Microfósiles: son solamente visibles en microscopio óptico y requieren tratamiento químico para su separación desde el sedimento que los contiene. Normalmente se exploran todos los estratos en su búsqueda, pero no se sabe a priori si se encontrarán o no.

Nanofósiles: también requieren separación previa, pero sólo se hacen visibles en microscopía electrónica.

Macrofósiles: son los del tamaño de una muestra de mano, y se encuentran a simple vista, aunque también deben ser separados cuidadosamente de la matriz sedimentaria.

Megafósiles: son los escasos hallazgos de restos de grandes ejemplares completos o casi completos. En Córdoba se ha encontrado, por ejemplo, un gliptodonte casi entero, del tamaño de un automóvil Fiat 600.

Hasta aquí, nuestra clasificación, que dista de ser la única posible, ya que como señalé en otro post cada uno puede separar a las cosas como mejor le plazca, siempre que explicite el criterio aplicado, y lo respete a rajatabla.

Y para terminar, aclaremos ahora que además de ser diversos los fósiles mismos, también son variados los procesos que los constituyen como tales y que permiten su preservación por miles y aun millones de años, pero eso ya es motivo de otro post, que vendrá muy pronto, porque necesitamos esa información para meternos de lleno en el estudio del Rancho La Brea, que ya les mencioné en otro momento en el blog.

Y ahora, un abrazo, y hasta el miércoles. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Tipos de fósiles Parte 1

En un post anterior, ya adelanté la definición de fósil, y señalé que existen varios tipos diferentes. Hoy voy a profundizar un poco más esos conceptos, porque estoy lentamente preparando la presentación de un video documental que filmó el Pulpo en su visita al rancho La Brea en Estados Unidos.

En un post anterior, ya adelanté la definición de fósil, y señalé que existen varios tipos diferentes. Hoy voy a profundizar un poco más esos conceptos, porque estoy lentamente preparando la presentación de un video documental que filmó el Pulpo en su visita al rancho La Brea en Estados Unidos.

Tanto ese documental como muchísimo material informativo que en su calidad de corresponsal bloguero recopiló en el viaje, serán objetos de muchísimos posts, porque todo el tema es de verdad fantástico, y lo que él trajo no tiene desperdicio.

Pero para sacarles el máximo provecho, voy a ir introduciendo algunos conceptos previos.

Hoy profundizaremos acerca de la clasificación de los fósiles, recordando de paso que los criterios para estas sistematizaciones son variados, cosa que explicité en el post cuyo link aparece más arriba. Debido a la longitud del tema a tratar, dividiré el post en dos partes, para dos lunes sucesivos.

¿Qué criterios utilizaremos?

En primer lugar nos referiremos a una clasificación bastante generalizada, donde se tiene en cuenta exactamente qué clase de registro se encuentra, en qué estado, y cómo se produjo ese «archivo natural».

Luego veremos algunas clases de fósiles que responden al tipo de utilidad que prestan como testigos de hechos del pasado; y por último tendremos en cuenta su tamaño.

Por supuesto, existe también una clasificación que responde a la taxonomía biológica, pero eso ya es mucho más específico y escapa al objetivo de este post en particular.

¿Cómo clasificaremos a los fósiles según su origen y estado de conservación?

Para que esta primera clasificación sea más comprensible, les he preparado la figura 1, donde he intentado sistematizar un poco la información. Después de que le hayan echado un vistazo, les explicaré cada punto en forma individual.

Ahora nos meteremos con cada una de las partes de este cuadro sinóptico.

Los organismos completos son exactamente lo que su nombre indica, es decir fósiles que tienen todas las partes que constituían el ser vivo original.

Por cierto, son tanto más difíciles de encontrar cuanto más complejo era el organismo, y por lo general sólo son invertebrados de pequeño tamaño. Pero por ejemplo, insectos suelen encontrarse completos, en situaciones de preservación que serán tema de otro post.

Las partes de organismos son hallazgos mucho más frecuentes, y son casi siempre las partes duras u óseas, tales como escamas, dientes, y piezas de endo (huesos) o exoesqueletos (como caparazones o conchillas).

Las improntas son huellas o trazas dejadas por la actividad mientras el ser vivía aún, o bien son las marcas que quedan en los sedimentos con posterioridad a la muerte y enterramiento del organismo.

Entre las primeras, como vemos en el cuadro, puede haber pruebas de su actividad locomotriz, tales como las pisadas, las marcas de reptación, etc.; o bien de actividad reproductiva, como puede ser el polen, o los huevos. La actividad social puede dejar tras de sí objetos como nidos, y la digestiva, registros tan atractivos como los excrementos, a los que por no llamarlos caca fósil se ha denominado coprolitos, palabra que significa la misma cosa, pero que suena más cool.

El estudio de las improntas es tan interesante y revelador que ha generado una disciplina independiente que se denomina Paleoicnología, y de la cual también vamos a hablar más de una vez.

Las huellas que los organismos dejan en los sedimentos de manera póstuma se conocen como moldes, y pueden ser internos o externos. Para que entiendan el proceso de manera muy sencilla, les he preparado unas fotos de mis laboriosas manitos, que usaré para ejemplificar el fenómeno.

Supongamos que esas dos manos que se ven en la figura 2 son las valvas de un invertebrado marino que ha pasado a mejor vida, y que es enterrado en el sedimento, que lo comprime por fuera y lo rellena por dentro. Imaginen arena muy fina entre las manos, pero también alrededor de ellas.

Con el tiempo, la materia orgánica desaparece, pero el sedimento, mucho más estable, queda compactado reproduciendo como en un calco las formas que alguna vez estuvieron allí.

El molde será externo, si corresponde a la parte de las arenas que envolvían el organismo por fuera, y reproducirá su aspecto exterior, en el caso del ejemplo, tomará la forma del dorso de las manos (figura 3), porque habrá estado presionado contra él.

Por el contrario, si lo que se encuentra es lo que había rellenado el interior de las valvas, se tratará de un molde interno, y mostrará la forma del organismo tal como era por dentro, en el ejemplo, las palmas de las manos (figura 4)

Espero que este ejemplo tan cotidiano, les haya dejado un panorama claro. porque para más complicación, cada molde puede ser también positivo o negativo, según que aparezca como un alto o un bajorrelieve.

Como creo que este post ya está bastante largo, aquí dejo por hoy, esperando que les haya interesado lo suficiente como para volver a leer lo que nos falta, el próximo lunes.

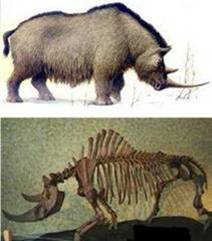

La imagen que ilustra el post, es el esqueleto fósil de un rimoceronte lanudo del Pleistoceno, y su reconstrucción en la parte superior. Fue tomada del artículo: Las faunas frías del Pleistoceno de Jaime Casanova Sancho, publicado en Enero de 2010 en Paleontogía de Vertebrados y Humana.

Nos vemos el miércoles con información de interés relacionada con nuestra locura geológica. Un abrazo, Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

¿Cómo se realizan las excavaciones paleontológicas? Parte 2

Este post, como lo indica el título, es una continuación del que subí el lunes pasado, de modo que les recomiendo comenzar allí la lectura.

Con el sitio ya reconocido geológicamente, ¿cómo se inicia la excavación misma?

El primer paso es la delimitación del área a explorar y la consiguiente decisión sobre el modo de avance, que suele ser en los sucesivos cuadros de una malla o red, definida de modo que no queden espacios sin reconocer.

La profundidad hasta la cual se llegará cavando también se analiza previamente, ya sea que se trabaje en sitios más o menos horizontales o sobre paredes aproximadamente verticales de perfiles expuestos.

Esto es de vital importancia, ya que a medida que se va llegando a menor distancia de los ejemplares a extraer, las herramientas y las técnicas se van modificando, y se extreman las precauciones para no dañar el o los fósiles.

Precisamente las herramientas se seleccionan de tal manera que se obtenga la máxima eficiencia con los menores costos, esfuerzos, tiempos, y sobre todo riesgos, tanto para el personal como para el objeto a extraer.

Dichas herramientas son muy variadas y específicas para cada situación, pero pueden abarcar desde pequeños martillos neumáticos especialmente diseñados y pistolas de aire comprimido, hasta pinceles de pelos de marta, pasando por las tradicionales palas y picos. Pero hay tanto que decir de cada una de esas herramientas, que el tema será motivo de varios posts .

¿Cómo se procede cuando ya se ha llegado al fósil mismo, y antes de su extracción?

Por supuesto, en teoría al menos ya se contará con una descripción del sitio y fotos previas a la extracción, pero al llegar al ejemplar se volverá a describir y fotografiar el lugar una vez destapado, documentando cualquier cambio en la estratigrafía, pero también detalles como estado de conservación del o los restos, posición del hallazgo, relación con los sedimentos que lo envuelven, etc.

A lo largo de toda la apertura del sitio, cualquier detalle relevante se habrá ido además anotando minuciosamente, porque todo puede revelar datos relativos al ambiente; los agentes de transporte, tanto de los materiales envolventes, como del fósil mismo si éste hubiera sufrido movilización; las condiciones y características del sepultamiento y los cambios acontecidos con posterioridad.

De hallarse más de un resto, sean del mismo organismo o de varios diferentes, su número y posiciones relativas también deben anotarse.

¿Por qué se anotan tantos detalles?

Porque cada uno de ellos sirve para la reconstrucción de la historia geológica y la interpretación del sitio del hallazgo.

Sirven también para comprender mejor la relación del organismo con el hábitat y su adaptación al ecosistema al que pertenecía.

También pueden arrojar luz sobre acontecimientos posteriores a la muerte y el enterramiento.

¿Qué otras actividades se realizan?

Normalmente se muestrea el sedimento en el que se encontró el organismo para su posterior datación por el método más adecuado. El muestreo responde a técnicas específicas según material a datar y método elegido, todo lo cual también da para hablar en otros posts.

Por lo general, ningún organismo se encuentra absolutamente intacto, razón por la cual, además de extraer el fósil macroscópico, se suele ir tamizando el sedimento ya extraído para asegurarse de recoger pequeños fragmentos que podrían haberse desprendido del ejemplar original antes del hallazgo o durante las mismas maniobras extractivas.

¿Qué otras precauciones se deben tener a lo largo del proceso?

Cuando el fósil que ha estado largamente enterrado es expuesto a condiciones meteorológicas que distan de las que reinaban en el momento de su sepultamiento, y es además separado de los sedimentos que le prestan consistencia, el ejemplar puede desintegrarse con suma facilidad, razón por la cual, en el mismo sitio de excavación tan pronto como se lo descubre, se lo protege, generalmente a través de técnicas de escayolado semejantes al procedimiento para enyesar un hueso fracturado.

Por supuesto esto se retira luego en el laboratorio para descripción, medición, análisis etc. , y puede posteriormente reemplazarse esa protección por otras sustancias. Pero eso ya es otro tema

¿Cuál es el paso siguiente?

La preparación para el traslado al laboratorio, que generalmente significa que una vez enyesado el ejemplar, se lo monta además en bastidores preparados ad hoc, generalmente de madera, y su embalaje final para ser cargado en el transporte adecuado.

Esta parte suele requerir el esfuerzo conjunto de muchos operarios, o el uso de elementos mecánicos, como «mulitas» de carga o hasta grúas, porque los fósiles normalmente se encuentran petrificados, con lo cual su peso es enorme. Cada situación topográfica y característica del ejemplar definirá estrategias diferentes, y adecuaciones al caso particular.

¿Qué se hace con el espacio vacío que deja en el paisaje, el ejemplar extraído?

Depende de cada situación particular.

Si por ejemplo se trata de un único ejemplar encontrado en un sitio privado durante perforaciones con otros fines, como podría ser un pozo para extraer agua o muestras para estudios de mecánica de suelos, una vez sacado el ejemplar, se puede continuar con la obra o tarea original, si la legislación lo permite.

Otro es el caso si se da casualmente con un auténtico yacimiento fosilífero que desaconseja la continuación de las tareas planeadas porque afectarían un patrimonio de más valor científico. En ese caso, debe tomar acciones la autoridad competente.

Si en cambio se trata de un sitio ya reconocido como parque paleontológico, seguramente la extracción de un ejemplar sólo será un paso más en un proyecto mucho mayor que seguirá su curso.

Si el sitio ya se ha liberado para visitas turísticas, suele dejarse el espacio tal como queda luego de la extracción, y se lo incorpora al circuito con la debida señalización, por ejemplo mediante carteles que indican: «Parada N° XXX, sitio donde fue extraído tal o cual ejemplar en tal o cual fecha»

Bueno, hasta acá ya se han informado bastante, aunque la importancia y el interés del tema seguramente nos convocará en muchos posts en el futuro, para ir agregando información sobre otros aspectos relacionados.

Si les ha gustado los espero el miércoles con otra gacetilla que les puede interesar. Un abrazo. Graciela.

La foto que ilustra el post fue tomada de la red, en este sitio.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

¿Cómo se realizan las excavaciones paleontológicas? Parte 1

El tema de la Paleontología y los fósiles es apasionante, y por eso genera un cierto halo de romanticismo sobre la tarea de los paleontólogos, que la literatura y la filmografía presentan como apuestos y sagaces aventureros que siempre buscan y encuentran espectaculares restos de dinosaurios, mamuts y gliptodontes.

Bellas imágenes por cierto, pero que sólo pintan una muy pequeña parte de las tareas del paleontólogo, que muchísimas veces debe procesar tediosamente kilos y kilos de sedimentos, para obtener de ellos unos pocos gramos de microorganismos fosilizados que sólo se verán luego bajo el microscopio o la lupa binocular.

En muchos casos, ni siquiera se llevan a cabo las consabidas excavaciones que aparecen en las películas y en atractivos documentales, sino que directamente se procesan muestras extraídas como parte de la rutina en el estudio de perfiles prometedores, que no siempre arrojan grandes resultados.

Pero eso no hace menos apasionante la información que aun esos diminutos fósiles siempre llegan a aportar.

Por eso este post luego de arrojarles un baldazo de agua fría a los fanáticos de la ciencia ficción, les va a dar, no obstante, con el gusto, y expondrá algunos puntos relativos a esas grandes excavaciones que tanto desafían la imaginación popular.

Por lo extenso del tema, todo el texto estará dividido en dos posts correlativos de dos días lunes sucesivos.

Entonces cabe preguntarse para empezar:

¿Qué condiciones se tienen en cuenta para buscar, hallar y extraer fósiles de gran tamaño?

En primer lugar, el contexto geológico.

Sólo determinados tipos de rocas, ciertas posiciones del paisaje y materiales de edades específicas pueden dar lugar al hallazgo de cada tipo de fósil en particular.

Es decir que todo emprendimiento de búsqueda sistemática requiere un exhaustivo análisis geológico previo y una concienzuda planificación.

Las excavaciones son costosas y demandan mucho tiempo, equipamiento y esfuerzo, de modo que no pueden realizarse de manera caprichosa, simplemente cavando a tontas y a locas en cualquier lugar.

Es verdad que hay casos de hallazgos fortuitos, por ejemplo por parte de obreros de la construcción que se encuentran realizando pozos con otros fines, o por turistas y/o lugareños que vagabundean o transitan por sitios agrestes.

O por geólogos abocados a investigaciones de otras especialidades, y por supuesto por paleontólogos que buscan algo diferente, pero cuyo ojo entrenado detecta una mínima parte expuesta de un fósil enterrado.

Todos estos casos son muy interesantes y habrá a lo largo del tiempo, numerosas anécdotas, ejemplos e historias en diferentes posts.

Una vez detectado el fósil individual o el posible yacimiento fosilífero ¿qué se hace?

En la mayoría de los países del mundo existen leyes que protegen el patrimonio científico, cultural, histórico y paleontológico, de modo que todo el procedimiento tanto de búsqueda como de extracción de ejemplares fósiles está claramente regulado y se ejercen estrictos controles al respecto.

De esta manera, resulta que todo el proceso está precedido por largas y tediosas tareas administrativas y gestiones que dan un marco legal a la actividad. A menos que se trate de buscadores furtivos dispuestos a delinquir (buen tema para el futuro en el blog).

Si los yacimientos fósiles son importantes y se conocen previamente, casi siempre su acceso está vedado para toda excavación no encuadrada en proyectos debidamente autorizados, protocolizados y estrictamente controlados.

Esos proyectos pueden durar decenas de años y suelen irse ampliando si se encuentran nuevos restos.

Si se trata de un primer hallazgo, casi todas las legislaciones exigen que se realice la correspondiente denuncia para proteger el patrimonio.

Por supuesto, cualquiera sea el caso, otra parte no menos importante y también previa a la propia excavación, es obtener los fondos requeridos para la misma. (Otro tema a tratar en el futuro).

Después de estos pasos previos, ¿cómo sigue una excavación paleontológica?

Si el hallazgo forma parte de un proyecto científico, la geología de la zona seguramente ya ha sido estudiada o está siéndolo.

Si en cambio es un hallazgo casual, lo primero que se hace es precisamente el estudio geológico regional, y el mapeo correspondiente para dar contexto y significación a lo desenterrado.

No hacerlo sería desperdiciar todo el potencial informativo que cada fósil implica. A lo sumo serviría para adornar una vitrina en un museo y punto.

Una vez cumplido este proceso, y a veces al mismo tiempo, se emprende la excavación propiamente dicha.

Normalmente, cada equipo científico elabora su propio protocolo, adecuado a las condiciones del sitio y el ejemplar o los ejemplares, pero respetando además la normativa vigente, y algunos lineamientos comunes a todas las metodologías.

Estos lineamientos comunes son los que describiremos en el blog, pero debido a lo extenso del tema, lo continuaremos en el post del próximo lunes. Los espero entonces.

Tengan una buena semana. Un abrazo. Graciela.

La foto que ilustra el post ha sido tomada de este sitio en la red.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.