Archivo de la categoría ‘Uncategorized’

¿Qué son los meandros?

Hoy vamos a avanzar otro poco en la dinámica fluvial, esta vez hablando de un rasgo resultante, muy característico sobre todo de las zonas de escasa pendiente, aunque no sea ésa una condición excluyente. Se trata de los meandros.

¿Qué son los meandros?

Hay muchas definiciones posibles, pero todas designan a aquellas sinuosidades del lecho ordinario de un río, que como se ve en la imagen que ilustra el post, generan amplias curvas en el recorrido de la corriente, las cuales carecen de motivo aparente. Y bien digo aparente, porque en realidad responden a una dinámica claramente definida que veremos un poco más abajo.

¿De dónde procede ese nombre?

La palabra meandro es el nombre en idioma griego, de un río de Anatolia en lo que hoy es Turquía, caracterizado por amplias divagaciones. El término con que los griegos llamaron a esa corriente fluvial fue Μαίανδρος, que en nuestros días mutó a Büyük Menderes, que como pueden apreciar es muy similar a la palabra meandro. Y lo es más si recurrimos al término en inglés, vale decir meander.

¿Cómo se forman?

No se trata solamente de que el agua busque la mayor pendiente, ya que eso no explicaría del todo las amplias divagaciones que presenta, y su tendencia a regresar al recorrido previo, luego de describir una curva.

Sucede que aun cuando un valle fluvial pueda parecer bastante recto, la corriente misma se enfrenta a numerosas contingencias, tales como encontrar un material en el lecho que dificulta su paso por oponerle gran resistencia; o puede suceder que un desmoronamiento de materiales de las riberas deformen su trayectoria inicialmente casi recta; o hasta cambiar las condiciones de su flujo, arremolinándose en respuesta a los vientos, o a inundaciones, cambios en la carga, etc.

Todas y cada una de estas causas suelen converger para ir desviando la corriente, que comienza a hacerse cada vez más irregular.

Ahora pensemos en un detalle muy importante: el vector que señala la máxima velocidad de la corriente suele estar medianamente en el centro del cuerpo líquido, porque es allí donde sufre menor rozamiento, ya que no influyen en él las paredes laterales del cauce. Vean la figura 1.

En un recorrido aproximadamente rectilíneo, los efectos de ese detalle no son de gran importancia, pero cuando el río ya ha comenzado a desviarse de esa trayectoria, esas aguas que corren a mayor velocidad, y por ende con mayor erosividad, impactarán con uno de los lados del cauce, desgastándolo más rápidamente, con lo que el desvío de acentúa y la curva se hace cada vez más pronunciada.

Por cierto, ya que tanto la velocidad de una corriente como la capacidad de transporte resultante, se ven afectadas por la carga presente en ella -entre otras cosas- para mantener el equilibrio de su avance, mientras el agua se carga con los materiales erosionados en un lado, deposita otros en el lado opuesto, generando verdaderas barras sedimentarias que desvían aún más su trayecto, según se ve en el dibujo. Hay allí una orilla cóncava, donde está la convexidad del flujo, y viceversa, es decir una orilla convexa donde hay depósitos que deforman la corriente confiriéndole concavidad.

De esta manera se van instalando los meandros.

¿Cómo evolucionan los meandros?

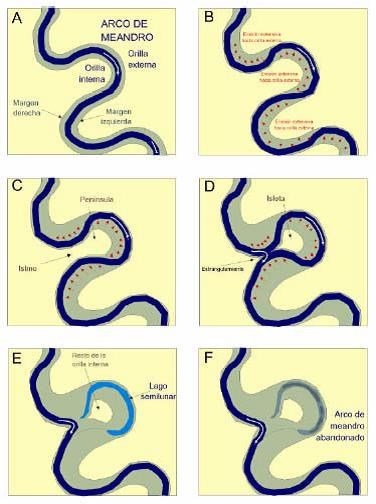

A medida que la erosión en una orilla se hace más evidente, la corriente se ve en la otra margen, desviada por los materiales que ella misma deposita. Con el tiempo y la repetición del proceso, las curvas se hacen cada vez más amplias y llega a producirse lo que se denomina estrangulamiinto del meandro, que no es otra cosa que una extrema aproximación entre dos curvas sucesivas, tal como ilustra el cuadro D en la figura 2.

Mientras esto sucede, toda la llanura de inundación se ha ido ensanchando y en acontecimientos de crecida, se forman grandes avenidas de agua. Cuando la inundación cesa, la corriente tiende a rectificarse, siguiendo el camino más corto (E y F), y dejando tras de sí lo que se conoce como meandros abandonados, que suelen constituir lagunas semilunares, casi siempre temporarias.

Por supuesto, este esbozo incluye muchas simplificaciones, ya que el dominio fluvial es en realidad un sistema de gran complejidad, pero de esta manera sencilla se comprende mejor el proceso que hoy nos ocupa.

¿Qué tipos de meandros hay?

Si bien hay tantas clasificaciones posibles como criterios diferentes se apliquen, según su contexto topográfico y estructural, hay dos grandes tipos posibles de meandros.

Los meandros divagantes son los más conocidos y habituales, que suelen aparecer en el curso inferior de los ríos, donde la escasa pendiente es probablemente la causa principal del recorrido zigzagueante.

Son en cambio meandros encajados, aquéllos que ya instalados con sus curvaturas generadas en respuesta a una situación dada, se ven sometidos a un levantamiento tectónico, que los reinstala en profundos valles de origen posterior a su inicio.

¿Qué puede agregarse?

Es importante destacar lo que se conoce como migración de los meandros. Este avance ocurre aguas abajo, lógicamente porque la pendiente del terreno todo, favorece la erosión en esa dirección.

Puede agregarse también un pequeño apunte lingüístico, y vamos a ello: los correspondientes adjetivos para el sustantivo meandro son meandroso, meandriforme y meandrinoso. Estos términos son tan expresivos que la literatura los ha hecho suyos, y es común leer en textos de cierto vuelo semántico, expresiones como «pensamientos meandrinosos» o «deducciones meandrosas»

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.

La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La figura 1 es de aquí, y la Figura 2 de este sitio.

Si este post les ha gustado como para compartirlo, por favor mencionen la fuente porque los contenidos del blog están protegidos con IBSN 04-10-1952-01.

Control estructural de ríos. Alguna terminología útil.

Hoy voy a presentarles una antigua clasificación de ríos que en buena medida ha caído en desuso como tal, pero cuyos términos son útiles por lo claros y descriptivos. Si se los separa de la idea de una clasificación de gran vigencia, en mi modesta opinión son términos que un geólogo, estudiante de geología, o simple aficionado a ella, no debe desconocer. Sobre todo porque en alguna bibliografía no muy moderna, pero todavía de consulta -aunque sólo sea para recabar antecedentes- esos términos están presentes

¿Cuál fue el criterio que se aplicó al crear esta clasificación originalmente?

Originalmente se conoció como «control estructural» o antes aún, «control topográfico» de los ríos, pretendiendo con ello definir el modo en que el relieve de origen tectónico modificaba o no las trayectorias de las corrientes superficiales encauzadas. También se intentaba un rastreo de cómo había sido esa influencia a lo largo de eventuales levantamientos isostáticos y cambios en el nivel de base.

Ahora veremos cómo era esa clasificación y luego las razones por las que hoy el valor de la terminología es más descriptivo que taxonómico.

¿Cuáles son los términos que se crearon a ese fin?

Los términos que se crearon fueron:

- Ríos antecedentes.

- Ríos consecuentes.

- Ríos subsecuentes.

- Ríos obsecuentes.

- Ríos resecuentes.

- Ríos insecuentes.

- Epigénicos o sobreimpuestos.

¿Qué son los ríos antecedentes?

Son aquéllos cuyo potencial erosivo es lo suficientemente alto como para conservar el diseño general de su curso original, aun cuando se interponga un cordón en ascenso, o haya cambios en el nivel de base. En tal caso el río va cortando su valle en el mismo relieve que se va creando. Puede ser considerado como un río permanentemente rejuvenecido, que por esa misma razón conserva su pendiente. El término indica claramente que el río es anterior al relieve. Un claro ejemplo está constituido por los ríos que cortan nada menos que la cadena del Himalaya. La imagen que ilustra el post lo explica muy bien.

¿Qué son los ríos consecuentes?

El concepto es el inverso al anterior. En este caso el relieve es más antiguo que la formación del río, y por ende éste responde a la configuración de la topografía, descendiendo siempre por las partes más bajas del mismo.

¿Qué son los ríos subsecuentes?

Son ríos consecuentes de bajo potencial erosivo, razón por la cual si en su descenso por el valle preexistente se interpone un paquete litológico más resistente, se desplazan por el terreno, buscando las áreas más fácilmente erosionables.

¿Qué son los ríos obsecuentes?

Aquí aparece una dificultad semántica- que generó cierta confusión- ya que obsecuencia es sinónimo de obediencia en cierta medida, y estos ríos parecen contradecir, en cambio la inclinación regional de los estratos del lecho.

En efecto, son ríos que discurren sobre estratos inclinados, pero no en el sentido del descenso de las aguas, sino que dichas capas se inclinan hacia la dirección aguas arriba. En definitiva, el río se obedece a sí mismo, por eso se le aplicó el término de obsecuente, no por obedecer la inclinación de los estratos.

Les he preparado un dibujito muy esquemático y precario, pero creo que con eso lo van a entender mejor. Es la figura 1.

¿Qué son los ríos resecuentes?

Se trata del concepto inverso, en este caso, los ríos descienden en el mismo sentido de la inclinación de los estratos del lecho.

¿Qué son los ríos insecuentes?

Son aquéllos en que no se puede establecer una relación clara con algún control topográfico o estructural.

¿Qué son los ríos epigénicos o sobreimpuestos?

En este caso, como el nombre lo indica, todo el diseño del drenaje «viene desde arriba». Sencillamente se debe a que casi toda la topografía con la cual el río y sus afluentes guardaban relación de control, ha sido rebajada erosivamente, y el sistema ha ido insertándose en estratos antes subyacentes, conservando de modo general su configuración.

¿Por qué dejó de usarse esta clasificación de modo habitual?

Varias fueron las razones:

- Ya he señalado más arriba un ejemplo de interpretación confusa, cuando les expliqué el uso del término obsecuente. En algunos casos no se entendía claramente a que se refería esa obsecuencia, si al río respecto al valle o al río respecto a su curso propio.

- Del mismo modo, muchas veces se aplicaba al río el concepto que se debía aplicar al valle y viceversa. Si el río es antecedente, el valle es a la inversa, consecuente, ya que es resultado de él. Pero la aplicación del término de modo poco claro o algo descuidado generó tal polémica y confusión que se fue dejando de lado. Primero este nombre, y luego todos los demás.

- Algunos de estos términos comenzaron a utilizarse en las llanuras costeras marítimas, pero con sentidos diferentes, ya que hacían más bien referencia a los paralelismos o no de las corrientes respecto a las líneas de las costas. esto generó más confusión.

- Se desatendía, al pretender explicar en términos tan lineales, la complejidad del sistema y de su evolución. Eso fue el disparo final o tiro de gracia para esa casificación.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Hoy una nota de color: 100 localidades argentinas con nombres relacionados con la Geología

Como ya casi estamos de vacaciones, se me ocurrió un post «colorido», y busqué nombres de localidades que más o menos estrechamente aluden a términos geológicos o geomorfológicos.

Algunos nombres los remitirán a posts en los que hablé del tema; otros se relacionan con un rasgo saliente del entorno en que esos pueblos o ciudades están enclavados; otros definen una topografía característica, o son el nombre de una roca o mineral.

Y hay algunos tan interesantes como para que generen posts en el futuro.

Y aquí va la lista:

- Abra Pampa, en Jujuy. Es un rasgo geomorfológico que en este caso implica un corte en una zona montañosa.

- Agua de Oro, en Córdoba. Alude como la que sigue, a un elemento del que hemos hablado mil veces.

- Aguas Blancas, en Salta.

- Albardón, en San Juan. Lo veremos como rasgo geomorfológico en algún post venidero.

- Alto Alegre, en Córdoba. Alude a la posición en el relieve.

- Alto Río Senguer, en Chubut. Alude a la parte de la cuenca del río en cuestión.

- Altos de Chipión, en Córdoba.

- Arrecifes, en Pcia. de Buenos Aires. Relacionado con la dinámica marina.

- Arroyito, en Córdoba.

- Arroyo Aguilar, en Santa Fe.

- Arroyo Algodón, en Córdoba.

- Arroyo Baru, en Entre Ríos.

- Arroyo Cabral, en Córdoba.

- Arroyo Ceibal, en Santa Fe.

- Arroyo Corto, en Pcia de Buenos Aires.

- Arroyo de los Huesos en Pcia. de Buenos Aires.

- Arroyo Dulce, Pcia. de Buenos Aires.

- Arroyo Seco, en Santa Fe.

- Bahía Blanca, en Pcia. de Buenos Aires. Otra vez la dinámica marina.

- Bajo Hondo, en Pcia. de Buenos Aires. Posición en el relieve.

- Bañado de Ovanta, en Catamarca. Una dinámica que vamos a explicar en un post.

- Barda del Medio, en Río Negro. Es una terminología bien argentina que se refiere a zonas barrancosas.

- Barrancas, en Santa Fe.

- Cañada Seca, en Pcia. de Buenos Aires.

- Cascadas, en Pcia de Buenos Aires.

- Cerrillos, en Salta. También un término muy argentino, pero que se refiere al paisaje dominante.

- Cerro Azul, en Misiones.

- Cerro Catedral, en Río Negro.

- Cerro Cora, en Misiones.

- Cerro Otto, en Río Negro.

- Cinco Saltos, en Río Negro.

- Cuchilla, en Entre Ríos. Define una geoforma.

- Despeñaderos, en Córdoba. Alude a la topografía.

- Diamante, en Entre Ríos.

- Dos Arroyos, en Misiones.

- El Bolsón, en Río Negro. Alude al maro regional.

- El Brillante, en Entre Ríos.

- El Pampero, en Pcia de Buenos Aires. Viento característico del que hablaremos alguna vez.

- El Volcán, en San Luis.

- Ensenada, Pcia. de Buenos Aires.

- Esmeralda, en Santa Fe.

- Famatina, en La Rioja. Asume el toponímico de la Sierra cercana.

- La Calera, en Córdoba.

- La Cumbre, en Córdoba.

- La Cumbrecita, en Córdoba.

- La Falda, en Córdoba. Este nombre y los dos anteriores señalan la posición en el relieve.

- La Laguna, en Córdoba.

- La Plata, Pcia de Buenos Aires.

- Lago Aluminé, en Neuquén.

- Lago Puelo, en Chubut.

- Laguna Blanca, en Chaco.

- Laguna Blanca, en Formosa.

- Laguna La Salada, en Pcia de Buenos Aires.

- Laguna Larga, en Córdoba.

- Laguna Naick Neck, en Formosa.

- Laguna Paiva, en Santa Fe.

- Las Lajas, en Neuquén.

- Las Lomitas, en Formosa.

- Las Malvinas, en Mendoza. alude a las Islas.

- Las Peñas, en Córdoba.

- Las Toscas, en Pcia. de Buenos Aires.

- Las Toscas, en Santa Fé. Alude a formaciones pedológicas de las que hablaremos un día.

- Las Vertientes, en Córdoba.

- Loma Alta, en Santa Fe.

- Loma Verde, en Pcia. de Buenos Aires.

- Los Altos, en Catamarca.

- Los Cerrillos Oeste, en Córdoba.

- Los Penitentes, en Mendoza, formaciones de las que hablaremos también.

- Los Surgentes, en Córdoba.

- Manantial, en Tucumán.

- Mar Chiquita, en Pcia. de Buenos Aires.

- Mar de Ajó, en Pcia. de Buenos Aires.

- Mar del Plata, en Pcia. de Buenos Aires.

- Mar del Sur, en Pcia. de Buenos Aires.

- Médanos, en Pcia. de Buenos Aires.

- Mina Clavero, en Córdoba. Alude a una explotación minera.

- Mina Farallón Negro, en Catamarca.

- Monte, en Pcia. de Buenos Aires. Y multitud con nombres de algún monte, en casi todas las provincias.

- Ojo del Agua, en Santiago del Estero.

- Pampa de los Guanacos, en Santiago del Estero. Nombre local para las planicies extensas con vegetación baja.

- Paraná, en Entre Ríos. Alude al Río que la atraviesa.

- Pedernal, en Entre Ríos.

- Pedernal, en San Juan.

- Pedernales, en Pcia. de Buenos Aires.

- Piedra Blanca, en Catamarca.

- Piedra del Águila, en Neuquén.

- Piedra Pintada, en Córdoba.

- Piedras Blancas, en Entre Ríos.

- Playa Chapadmalal, en Pcia de Buenos Aires. Otra vez la dinámica marina.

- Pozo Borrado, Pcia. de Santa Fe.

- Pozo de Fuego, en Pcia. de Buenos Aires.

- Pozo del Molle, en Córdoba.

- Río Bamba, en Córdoba.

- Salto Grande, en Santa Fe.

- San Carlos Minas, en Córdoba.

- Sierra Baya, en Pcia. de Buenos Aires.

- Tres Arroyos, en Pcia. de Buenos Aires.

- Tres Lagunas, en Pcia. de Buenos Aires.

- Tres Lomas, en Pcia. de Buenos Aires.

- Valle Hermoso, en Córdoba.

Los nombres que comienzan con Río son tantos que sólo usé uno como ejemplo, ya que quería conservar el número 100. 😀

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Quién fue Juan José Nágera?

Hoy les voy a contar acerca de uno más de tantos geólogos destacados: Juan José Nágera.

¿Por qué motivo destacamos a Nágera?

Aun cuando no sumara otros muchos méritos, que en efecto suma, bastaría con mencionar que fue el segundo Geólogo egresado de una Universidad Nacional, específicamente la de Buenos Aires, y el que ostenta el número 1 de matrícula en el Consejo Superior Profesional de Geología, además de ser el autor de la Primera Carta Geológica General de Tandilia, una imagen de cuya portada ven más abajo.

Cabe hacer un par de aclaraciones: la primera es que el primer egresado geólogo fue Franco Pastore, de quien también habrá un post en algún momento.

La otra aclaración es que no es Buenos Aires la Universidad que inicia los estudios de Geología, sino la de Córdoba, en la que según comenté en otro post, durante la presidencia de Sarmiento (1868/74) ya habían comenzado las investigaciones geológicas y paleontológicas formales, básicamente con la creación de la Academia Nacional de Ciencias,

Sucede que las denominaciones del título obtenido a lo largo de esas antiguas carreras no incluían una referencia directa a la Geología. De hecho sólo en 1934 se fundó la especialidad Mineralogía y Petrografía dentro de la Escuela del Doctorado en Ciencias que, sin embargo contenía una serie de disciplinas geológicas. Y fue con la modificación de los planes de estudio del año 1948, cuando comenzó oficialmente la carrera de Geología, bajo la denominación original de Doctorado en Ciencias Naturales, especialidad Mineralogía y Geología; que luego sería el Doctorado en Ciencias Geológicas, hasta ser hoy simplemente Geología.

Hecha la aclaración que me impone mi corazoncito cordobés, volvamos a Nágera.

¿Qué sabemos de la vida de Nágera?

Juan José Nágera nació el 22 de mayo de 1887 y eran sus padres Juan Nágera y Josefa Ezcurra Hualde de Ezpeleta. Murió en Buenos Aires el 15 de mayo de 1966.

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que fue el primer colegio laico de Argentina, para ingresar luego en la Universidad de Buenos Aires.

Pese a mis muchas búsquedas bibliográficas no pude conocer nada más acerca de la vida personal y privada de Nágera.

¿Cuáles fueron sus principales aportes al conocimiento geológico?

En 1927, elabora la teoría que se dio a conocer como “Doctrina del Mar Libre», y también como «Doctrina Nágera”.

En ella señala la continuidad geológica existente entre el paisaje bonaerense y el mar Epicontinental, que se extiende por todo lo que hoy se conoce como plataforma continetal submarina, hasta el talud, a cuyo pie comienza el Mar Libre.

Esa teoría fue la base del decreto ley 1386/44 del 24 de enero de 1944 firmado por el presidente de facto Ramírez, en el cual se extienden por primera vez las reservas mineras al Mar Epicontinental Argentino. ,

Fue además cofundador de la Asociación Geológica Argentina, y nombrado en ella como primer presidente; de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y de la Sociedad Ornitológica del Plata.

Un párrafo aparte merece el hecho de ser autor, como mencioné más arriba, de la Primera Carta Geológica General de Tandilia, que fue publicada en 1932, en una muy pulcra impresión cromo-litográfica, y que ostenta una escala de 1:500.000, lo que le confiere un tamaño final de 89 cm de ancho por 71 de alto, y es la figura 1 en este post. Queda claro en ella la importancia que le da Nágera al cordón de Tandilia como potencial proveedor de recursos minerales. Señala Nágera como su principal obstáculo, la falta de una carta topográfica que le pudiera servir de base, pero de todas maneras además de presentar la litología, hace atinados comentarios acerca de la estructura y la geomorfología. En su trabajo homenajeó a quienes consideraba sus maestros y émulos, bautizando determinados accidentes geográficos con sus nombres. Ejemplos son el Cerro Darwin, el Cerro Hauthal y Cerro Döring entre otras elevaciones, y las abras D’Orbigny y Carlos Ameghino por mencionar sólo algunas.

Importantes son sus contribuciones a una ecología aún incipiente, entre los que cabe mencionar su sugerencia de crear Parques Nacionales especialmente protegidos, según un listado que incluye porciones sudoccidentales de la Sierra de Tandilia, la Sierra de la China, el Cuchillo de las Äguilas, La Sierra de la Tinta y la Laguna Brava entre otros muchos sitios de interés.

Como un adelantado a su tiempo menciona también la idea de declarar Monumentos de la Historia Natural Bonaerense a numerosas formaciones que han sido esculpidas por erosión, generando formas notables, como el Sofá, la Peña del Sombrero, la Gruta de las Aguas Doradas y otras muchas más.

Fue profesor de las Universidades de La Plata, y Buenos Aires, y en tal calidad publicó gran cantidad de trabajos de divulgación en periódicos y revistas, además de su producción estrictamente científica.

Algunas de sus publicaciones son:

1945. Puntas de Santa María del Buen Aire. Cuadernos de Buenos Aires IV. 32 pp.

1940. Tandilia. Vol. 1 de Historia física de la provincia de Buenos Aires, t. I. 272 pp.

1938. Geografía física de las Américas y de la República argentina. Con Oscar Manito. 2ª edición de Editorial Kapelusz, 467 pp.

1938. Geografía física de la República Argentina. Editor A. Kapelusz. 233 pp.

1936. Puntas de Santa María del Buen Aire: lugar de la fundación de Don Pedro de Mendoza: Meditaciones geológicas. Editor F.A. Colombo, 40 pp.

1926. Los Hoyos del Campo del Cielo y el meteorito. N.º 19 de Publicación Dirección General de Minas y Geología. Editor Talleres Gráf. del Ministerio de Agricultura de la Nación, 9 pp.

1926. Atlas de la República Argentina. Editor Talleres Gráf. Colombatti. 38 pp.

1921. Observaciones geologicas en las inmediaciones del Lago San Martín (territorio de Santa Cruz). N.º 27 de [Argentine Republic] Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. Boletín. Con Guido Bonarelli. Editor Talleres Gráf. del Ministerio de Agricultura de la Nación, 39 pp.

1919. Nota geológica sobre el Cerro San Agustín, Balcarce (Provincia de Buenos Aires). Vol. 22 de Boletín Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. Editor Ministerio de Agricultura, 7 pp.

1919. La Sierra Baya, estudio geológico y económico. Vol. 14 de Anales. Sección geología, mineralogía y minería. Editor Talleres Gráf. del Ministerio de Agricultura de la Nación, 60 pp.

1917. La Sierra de «las dos Hermanas». Editor Coni. 5 pp.

¿Qué homenajes y premios ha merecido?

Ya desde que realizó la defensa de su tesis en la UBA, bajo el título «Las Sierras Bayas», comenzó su larga trayectoria de geólogo destacado, ya que con ella obtuvo el premio Carlos Berg.

Fue insaculado (que para los que no lo saben quiere decir que fue ingresado por sus méritos) como Académico de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba

Tiene un monumento en el «Parque Unzué», de su ciudad natal, y se ha instituido en su homenaje el Premio Juan José Nágera “A la difusión de la geología”, que otorga la Asociación Geológica Argentina en coincidencia con los Congresos Geológicos Argentinos, al geólogo mayor de 55 años que se haya destacado en la difusión de las ciencias geológicas argentinas.

Hay además en Avellaneda un Barrio que lleva su nombre, y una Escuela Secundaria (la 24) Juan José Nágera en Gualeguaychú.

Por otra parte, Leanza bautizó un fósil como Acrioceras nagerai.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de este sitio, mientras que las imágenes de la Carta Geológica fueron tomadas de una publicación de C. Cingolani que apareció en el Boletín Año V N° 4, de 1980, del Consejo Superior Profesional de Geología, en Buenos Aires. De allí he tomado también algo de la información.

Una teoría alternativa que es interesante conocer

¿De qué teoría se trata y cuándo se presentó?

Como alternativa interesante, y sin ser una aportación para nada reciente, existe una teoría que es sustentada por algunos geólogos, y es rechazada por muchos más, pero que una vez depurada de algunas presunciones no demostradas, aporta la posibilidad de reflexionar sobre datos de interés que me parece apropiado conversar con ustedes. Esta teoría fue presentada para su difusión, por el Geólogo Juan Carlos Terraza en el VIII Congreso Geológico Argentino que tuvo lugar en San Luis en 1981.

La presento pues, añadiendo luego las objeciones del caso, y rescatando los núcleos que merecen su lugar en el conocimiento vigente

¿Qué se pretende explicar con esta teoría?

Se trata de una teoría cosmogónica, y como tal, su intención es dar una explicación para el origen del Sistema Solar. La aceptación creciente de la hipótesis nebular hace que deje de ser válida para ese objetivo, no obstante lo cual, hay algunos puntos que merecen ser tenidos en cuenta por estar bien probados. Por ende, no la consideraremos como una teoría cosmogónica, sino que tomaremos de ella sólo algunos postulados que caben en un rompecabezas diferente al que originalmente pretendía conformar.

¿Cuáles son los puntos centrales de la teoría?

La teoría tiene tres postulados centrales. En primer lugar, se asume que todos los planetas se originaron en el sol, el cual los habría ido expulsando en ciclos sucesivos de máxima actividad. Si se toma en cuenta que de toda la masa del sistema, el 99% corresponde al sol, y el resto sólo suma alrededor de un 1%, no parece tan exagerado suponer esas expulsiones de materia al espacio, las cuales, además, habrían ocurrido a lo largo de millones de años. Si cada emisión de materia implica la creación de un planeta, es de esperar que éstos tengan edades decrecientes desde el más alejado (que se separó primero) hasta el más central, que correspondería al último de los desprendimientos hasta hoy acontecidos.

Asumido este punto, puede avanzarse hacia el segundo postulado: si el Sol está perdiendo masa, es obvio que su campo gravitacional disminuye, con lo cual, los planetas tienden a alejarse de él. Esto implica que los cuerpos fueron ocupando progresivamente lugares más distantes, lo que se relaciona con el punto anterior, pero además tiene otras connotaciones.

En efecto, según la Tercera Ley de Kepler, al hacerse las órbitas de los planetas más extensas, tienden a rotar con menos velocidad, y la duración del año, lógicamente se prolonga también; lo cual veremos en seguida que tiene demostración concreta.

El tercer postulado, indica que la propia Tierra se habría expandido como resultado de la pérdida de masa del Sol, con lo cual las atracciones gravitatorias externas e internas habrían debido alcanzar una nueva posición de equilibrio, que según esta teoría conduce a ese aumento del volumen planetario. Es en esencia la teoría de la expansión de la Tierra, de la que ya hemos hablado en otro post y cuyas objeciones hemos presentado allí, de modo que les aconsejo ir a leerlas ahora mismo.

¿Hay algunas pruebas de esas ideas? ¿Hay también objeciones a esas pruebas?

Para el primer postulado, algunas muestras obtenidas por sondas de diversas misiones espaciales han llegado a determinar composiciones y temperaturas que serían compatibles con los distintos grados de evolución que según esta teoría deberían tener los planetas, de haberse desprendido en diversos pulsos solares.

No obstante, puede señalarse que en la teoría nebular, el solo hecho de ocurrir las condensaciones a distintas distancias de la fuente de calor, podrían redundar en distintos tiempos de solidificación, y el resultado sería el mismo.

Para el segundo postulado, la prueba surge de los anillos de crecimiento de los corales, que según se sabe se producen según núcleos anuales que a su vez pueden dividirse en unidades diarias. Ese conteo arroja la información de que hace unos 400 Ma, los años habrían tenido una duración de doscientos días. Esto es compatible con una órbita más corta, es decir que podría haber estado la Tierra más próxima al Sol. Esto podría resultar también de días mucho más largos, pero eso es contrario a la expresión de la Tercera ley que consigné más arriba.

Respecto al tercer postulado, se relaciona con la Teoría de la expansión de la Tierra, de la que ya hemos hablado en profundidad en el post que les recomiendo ir a leer.

¿Qué se rechaza y qué se rescata de ella?

Si bien los tres postulados pueden jugar algún papel en la historia de la Tierra, no alcanzan a superar las comprobaciones de la teoría nebular, ni resultan incompatibles con ella, cuando se los toma como simples partes de un cuadro mucho mayor y mejor estructurado.

En otras palabras, si bien esos hechos no se desmienten, no se entienden en conjunto como una teoría cosmogónica, ya que esencialmente la pérdida de masa solar no alcanza para explicar toda la materia constituyente del Sistema, como sí lo hace una nebulosa preexistente.

Hay hechos probados, pero se interpretan de otra manera. Es como si, por ejemplo, mi actividad literaria, demostrable y demostrada fuera entendida como la explicación de mi carrera profesional geológica. Ése sería un error, ya que si bien ambas actividades coexisten, no es ninguna de ellas consecuencia de la otra. El Sistema Solar presenta estas características, pero no es el resultado de ellas.

No obstante, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, si se piensa en esa secuencia de edades de los planetas, mirar hacia Venus (teóricamente más joven) nos daría pistas sobre el pasado de la Tierra; mientras que observar a Marte nos permitiría atisbar en el futuro. Todo es pues útil, aunque siempre se deba cuestionar cada teoría, sin tomarla como una doctrina o un dogma.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.