Entradas con la etiqueta ‘Clima’

¿Qué significan los términos biostasia y rexistasia?

Cuando se habla de algo tan mutable y dinámico como es un paisaje natural, hay términos de indudable utilidad, más allá de que no sean ya novedosos.

Entre ellos, hay dos palabras que vale la pena conocer, y ellas son biostasia y rexistasia, que describen muy bien diferentes situaciones en la historia de la evolución de un relieve.

¿Qué significa biostasia?

A lo largo de la evolución de un paisaje, la situación en que dominan los procesos biológicos y químicos por sobre los mecánicos, se conoce como biostasia, de bios= vida y stasis= equilibrio.

Puede definirse también como la condición ambiental en la que se favorece la proliferación vegetal. En este estado de la topografía, el clima y el relieve, hay fuerte meteorización y débil erosión; poco transporte de materiales fuera del lugar, y dominante sedimentación clástica de grano fino, y de todos los tamaños de partículas de origen orgánico.

Más aún que la simple meteorización química, se instalan con fuerza los procesos pedogenéticos, por lo cual se dice que la situación es de pedogénesis.

¿Qué es la pedogénesis?

Pedogénesis es el conjunto de procesos que dan origen al suelo, y definen su posterior evolución. Cuando domina la pedogénesis, está implícita una calma geológica, sin cambios en el nivel de base; y consecuentemene, hay un relativo «descanso» en lo que hace a los procesos que modelan el relieve.

¿Qué es la rexistasia?

La palabra rexistasia procede del latín, en el que rhexein significa romper, y se refiere al intervalo de tiempo en el cual la vegetación se encuentra desfavorecida por las condiciones climáticas, o bien resulta empobrecida o eliminada por otras causas, tales como incendios, naturales o no, cubiertas de cenizas volcánicas, etc.

En ausencia de la vegetación, se vuelven dominantes los procesos erosivos, y se habla de una situación general de morfogénesis, en la que la meteorización física es más intensa que la química, y los materiales resultantes son transportados por los agentes erosivos como agua, viento, etc.

¿Qué es la morfogénesis?

Como ya venimos adelantando en el punto anterior, durante los intervalos de rexistasia, el proceso dominante es la morfogénesis, es decir, el labrado de las formas del relieve por los agentes que lo erosionan.

Esto se debe a que al faltar la cubierta vegetal, el suelo queda desprotegido del ataque pluvial y eólico, y también a que cambia el balance del ciclo hidrológico, aumentando el volumen de agua que escurre, por haber disminuido las fracciones evapotranspiradas. Cuando la morfogénesis avanza, también disminuye la fracción infiltrada, porque se pierde el suelo y se expone la roca desnuda, mucho menos porosa y permeable.

¿Cómo se alternan ambas situaciones?

La combinación secuencial de ambas situaciones se expresa en la teoría de la biorexistasia, creada por el edafólogo francés Henri Erhart.

Dicha teoría se manifesta a través del más puro sentido común. En efecto, una vez instalada cada una de las etapas, ellas comienzan a trabajar a favor de la otra, que habrá de sucederla en algún momento más o menos alejado en el tiempo.

Efectivamente, si comenzamos el análisis durante el tiempo inicial de la rexistasia, obviamente los agentes erosivos se enfrentarán al suelo preexistente que acaba de perder su protección vegetal. En esa primera instancia, los procesos son comparativamente rápidos ya que el suelo es material desagregado de fácil transporte.

No obstante, al continuar el proceso, a medida que desaparece el suelo y aparece la roca subyacente, más compacta, la erosión se desacelera, facilitando una mayor meteorización, y eventualmente, la nueva generación de un suelo adecuado a las condiciones climáticas imperantes en esa nueva instancia.

Pero cuando el paisaje nuevamente alcanza su biostasia, basta un cambio climático hacia la aridez, un incendio, un anegamiento más o menos prolongado, la depositación de cenizas volcánicas o sedimentos finos, o – lamentablemente algo muy común- la deforestación antrópica, para que la cubierta desaparezca, y el equilibrio vuelva a correrse hacia un nuevo periodo de rexistasia.

En otras palabras, cada etapa se mueve hacia su propio final desde el momento mismo en qne se inicia, del mismo modo que todos al nacer caminamos hacia la muerte, sea ésta próxima o distante en el tiempo, pero siempre inevitable.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es del Cañón del Colorado (Grand Canyon) en Estados Unidos, un paisaje típicamente en rexistasia.

Los nombres de los huracanes del Océano Atlántico.

Un tema que interesa al público en general es conocer el por qué de los nombres de los huracanes, o ciclones tropicales, tema sobre el cual ya he subido otro post.

Hoy comenzaremos por explicar las convenciones que rigen para el Océano Atlántico, que es importante aclarar que no son las mismas que se aplican para el Pacífico, y cada una de sus porciones. Sobre esas otras normas, hablaremos en distintos posts, más adelante.

¿Cómo comienza la costumbre de dar nombres propios a estos eventos naturales en particular?

Es hacia finales del Siglo XIX que- al comenzar a llevarse estadísticas sobre esta clase de fenómenos, a los fines de intentar prepararse para ellos- se comprobó que era importante idear un método de identificación confiable y regulado.

Pero recién a comienzos del siglo siguiente se generalizó la costumbre de designar los eventos con el nombre del santo correspondiente a la fecha de ocurrencia.

Esta generaba confusión porque podía suceder que el mismo día, con horas de diferencia y en distintos sitios ocurrieran dos eventos que deberían denominarse igual. Por otra parte la repetición del mismo nombre con distancias temporales de apenas un año también confundía los episodios.

¿Cómo evolucionó esa primera aproximación?

Ya comenzando el Siglo XX, la Armada Norteamericana tomó por costumbre denominarlos por orden alfabético con los nombres que se emplean en las comunicaciones para evitar confusiones fonéticas: Able, Baker, Charly, etc.

No obstante, el empleo de esos nombres no era exclusivo para los eventos meteorológicos que se quería documentar, y se impuso la necesidad de la búºsqueda de otra modalidd.

¿Cuándo comenzó la costumbre de ponerles nombres femeninos?

La costumbre comienza de manera informal y casi humorística, cuando los marines estadounidenses generaron sus propias designaciones, a veces como homenaje, a veces de manera sarcástica, usando para eso los nombres de sus novias, sus esposas, amigas o hasta suegras.

A partir de este uso generalizado e informal, que se fue esparciendo a través de las redes de comunicación, en 1949 se ideó el sistema que estaría vigente internacionalmente por varias décadas.

Ese sistema se comenzó a usar en 1950 y como ya adelanté, se adoptó solamente para el Océano Atlántico y Mar Caribe. La lista consistía en nombres femeninos, tomados de los habituales en las comunicaciones que mencioné más arriba, y ordenados también alfabéticamente. Durante los tres primeros años se repitió siempre la misma lista, pero luego se generaron otras sobre el mismo principio, que se irían sucediendo en intervalos de seis años.

¿Desde cuándo se alternan nombres femeninos y masculinos?

Hacia fines de los años setenta, cuando el movimiento feminista era muy fuerte en USA, se elevaron airadas voces quejándose de que se bautizaran fenómenos impredecibles y potencialmente catastróficos, siempre con nombres de mujer. En consecuencia se armaron listas alternativas con nombres masculinos y se propuso en primera instancia, usar nombres femeninos los años pares y masculinos los impares. La decisión final fue alternar (siempre por orden alfabético) nombres masculinos y femeninos en cada uno de los seis años que corresponden a los listados oficiales.

¿Cómo es la nómina actualmente?

¿Cómo es la nómina actualmente?

La nómina hoy vigente es la de la imagen que ilustra el post.

Una aclaración importante es que por respeto al dolor de las víctimas, cuando un huracán es particularmente dañino, y se cobra vidas humanas y/o significa destrucción masiva, sus nombres se retiran definitivamente de la lista oficial, reemplazándolos por otros del mismo género y que comience con la misma letra. El listado que aparece a la izquierda reúne los nombres que se han retirado por ese motivo. Ejemplos que todos recordamos son seguramente el Katrina de 2005, el Irene de 2011 y el Sandy de 2012.

Todavía hay que agregar que cuando el número de eventos supera los 21, que corresponde al total de las letras disponibles, se comienza a usar simplemente el alfabeto griego hasta completar los necesarios. Así, podría haber un evento denominado Alpha o Beta, llegado el caso.

Una rápida observación del listado nos tentaría a señalar que podría existir un intervalo que duraría aproximadamente una década, separando entre sí los años con mayor cantidad de huracanes de gran potencial de daño en el Océano Atlántico y Mar Caribe.

No obstante, esto no es sino una observación a considerar en proyectos de futuras investigaciones, porque no pueden sacarse conclusiones relevantes, sin analizar tambien temas como la susceptibilidad de los territorios afectados y la vulnerabilidad de las correspondientes poblaciones.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Wikipedia.

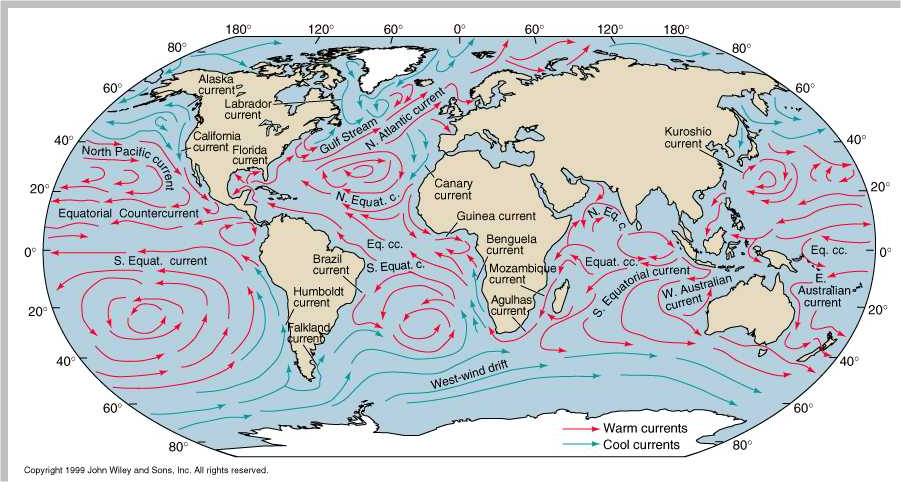

Sigamos con el clima: la circulación oceánica.

Hoy continuaremos con los condicionantes del clima de los que hemos venido hablando durante varios posts.

Hoy continuaremos con los condicionantes del clima de los que hemos venido hablando durante varios posts.

Una vez comprendida la circulación atmosférica, es el turno de la circulación oceá¡nica, que tiene notable injerencia en las condiciones del clima regional y local.

Muchas de las cosas que veremos hoy se irán completando cuando hablemos de la dinámica marina, pero a los efectos de relacionar los océanos con el clima, esta síntesis de hoy es suficiente.

Recordemos, antes de avanzar más, que tanto la circulación atmosférica como la oceánica son dos sistemas complejos, que además se relacionan entre sí, aumentando la complejidad. Por tal motivo, en este primer encuentro sólo les haré un recuento somero de los rasgos más importantes de la circulación oceánica, pero no duden de que en otros posts podemos profundizar algo más sobre el tema.

¿Qué formas de circulación oceánica existen?

Básicamente hay un sistema de circulación superficial y otro profundo, ambos relacionados entre sí, y con otros muchos fenómenos no solamente climáticos sino también geológicos y geomorfológicos.

De las nociones más básicas de ambos hablaremos a continuación.

¿Cómo es el modelo general de circulación superficial, y a qué se debe?

El sistema de circulación oceánica superficial tiene mecanismos muy parecidos a los de la circulación atmosférica, de la que ya he hablado en otro post; pero se diferencia de ella, sobre todo por sus grados de libertad de movimiento. Mientras que en la atmósfera el aire circula sin límites físicos materiales, el agua del océano sólo puede moverse dentro de los márgenes sólidos que la contienen, es decir, fondo oceánico, y costas circundantes.

Por otra parte, en ambos casos hay una fuerte influencia de los movimientos rotacionales de la Tierra, y su consecuencia, la fuerza de Coriolis.

Las corrientes superficiales del océano tienen como principales impulsores a la convección térmica y los vientos.

Si bien todos los detalles de la generación de las corrientes se siguen estudiando y hay diversas opiniones al respecto, precisamente debido a la complejidad que mencioné más arriba, se pueden señalar algunos mecanismos básicos.

En principio, al girar el planeta hacia el este, la inercia de la masa hídrica, la retrasa un tanto, recostándola sobre el borde occidental de cada uno de los océanos, donde se inicia el mecanismo de compensación, que ayudado por los vientos dominantes crea las mayores corrientes superficiales. Ellas son la Corriente del Golfo en el Océano Atlántico, y la de Kuroshio en el Pacífico, que se mueven hacia el oriente.

Por supuesto, el mismo «apilamiento» de aguas en el occidente, crea un ligero déficit en el oriente de cada océano, que atrae «afloramientos» de aguas algo más profundas, que a la llegada de las que transportan las corrientes del Golfo y de Kuroshio, son desalojadas hacia el occidente, cerrando el ciclo más conspicuo.

Estas corrientes se mueven de modo dominantemente horizontal, y comprenden unas pocas decenas de metros de profundidad.

Por cierto, las dos corrientes mencionadas no son las únicas que existen, sino que localmente se reproducen ciclos de menor extensión pero con mecanismos no muy diferentes al mencionado.

¿Cómo es el modelo de circulación profunda, y a qué se debe?

¿Cómo es el modelo de circulación profunda, y a qué se debe?

Ya dije que las corrientes superficiales se mueven sobre todo con dirección horizontal, pero las corrientes profundas, en cambio, incluyen importantes componentes verticales, debido a que el mar está de alguna manera estratificado en cuanto a sus condiciones de temperatura y salinidad, y eso genera movimientos convectivos causantes de las corrientes que se denominan, precisamente por eso, termohalinas. (Termo= temperaura, halós= sales).

Así, las aguas más densas y frías que se generan en los polos, se mueven en profundidad hacia las zonas más cálidas, donde ascienden por su propio calentamiento, entre otras causas, y cierran el ciclo regresando hacia las mayores latitudes, como termohalinas cálidas y menos profundas.

¿Qué factores complican el modelo global?

Como ya dije varias veces, este modelo es una suuuuupersimplificación. En la realidad, hay que contar con el efecto de Coriolis que desvía las trayectorias teóricas; con las diferencias de salinidad que ocurren en las zonas próximas a las desembocaduras de los ríos; con los cambios estacionales que aportan precipitaciones que alteran la salinidad; con los efectos de contaminación natural y antrópica; y con muchos otros efectos que seguramente profundizaremos alguna vez.

En el caso de las corrientes superficiales, los cambios estacionales de los centros ciclónicos, que definen intensidades y trayectorias de los vientos, son también de gran importancia.

Y no podemos dejar de mencionar las oscilaciones como el Niño y la Niña, de los cuales ya les he hablado en otro post.

¿Qué efectos tienen sobre el clima y los fenómenos geológicos estas corrientes?

En principio, la llegada de corrientes cálidas a zonas frías, y viceversa, moderan los extremos climáticos en las zonas de influencia.

Pero por sobre todo, son vectores de gran importancia en la distribución planetaria de la radiación solar, que como les he explicado en otro post, genera temperaturas muy diferentes según su ángulo de incidencia. Se trata de verdaderas cintas transportadoras de calor.

Respecto a los fenómenos geológicos, en todos los fenómenos del ciclo exógeno, el clima es un factor condicionante, de modo que no hay que ser muy inteligente para ver la relación.

Y por otra parte, las corrientes marinas influyen en el cuarto balanceo, como les expliqué hace ya tiempo, con todo lo que eso significa para los procesos geomorfológicos y geológicos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: Las imágenes que ilustran el post llevan incluidos los correspondeintes créditos.

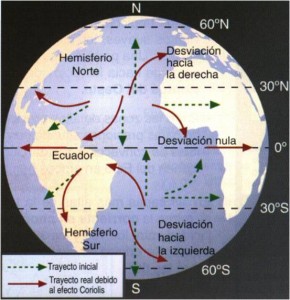

El efecto Coriolis.

En posts anteriores les mencioné de pasadita el efecto Coriolis, y les prometí explicarlo de modo bien sencillito en algún otro momento. Éste es pues, el momento.

En posts anteriores les mencioné de pasadita el efecto Coriolis, y les prometí explicarlo de modo bien sencillito en algún otro momento. Éste es pues, el momento.

Les aclaro que pretendo hacer del tema algo muy digerible y de verdad accesible a todos, porque ya hay en wikipedia páginas que tienen toda la formulación física y matemática, que acá no les voy a repetir.

Mi objetivo es que capturen el concepto, para entender después otros muchos temas, relacionados sobre todo con el clima.

¿Qué es el efecto de Coriolis?

Se denomina efecto Coriolis o de Coriolis a la fuerza ficticia que afecta a un cuerpo que se mueve, con respecto a un sistema que a su vez está en rotación.

Sin embargo no debe confundirse con la fuerza centrífuga, ya que el vector que representa a la fuerza de Coriolis es tanto perpendicular al eje de rotación del sistema, como al vector que representa el movimiento del cuerpo.

El efecto resultante cuando el sistema involucrado es la Tierra en rotación, se manifiesta a través de la desviación de toda masa de aire o de agua en desplazamiento sobre la superficie planetaria.

El efecto Coriolis hace que una masa fluida que se desplaza en el hemisferio norte se desvíe hacia la derecha respecto a su trayectoria original, mientras que en el hemisferio sur se desvía hacia la izquierda.

El único sitio del planeta donde no ocurre desviación alguna del cuerpo fluido en movimiento, es a lo largo del propio ecuador de rotación. Ahora bien, a nivel atmosférico un desplazamiento de aire paralelo al ecuador y en la latitud 0°, es difícil de concebir, porque no habría un gradiente térmico (al menos en teoría) que creara una corriente que se desplazara a lo largo de ese círculo máximo. De hecho en el patrón global de circulación atmosférica, no hay vientos que recorran el planeta según ese diseño.

¿Quién describió la fuerza de Coriolis por primera vez?

Fue Gaspard-Gustave de Coriolis, quien presentó este efecto en un artículo publicado en 1835, con el título «Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps» (Sobre las ecuaciones del movimiento relativo de los sistemas de cuerpos).

En ese artículo apareció la descripción matemática de la fuerza, pero sólo hacia el inicio del Siglo XX, comenzó a conocerse con el nombre de su descubridor; pese a que ya desde el final del S XIX el efecto- todavía innominado- había comenzado a aplicarse en los análisis matemáticos de las disciplinas meteorológicas y oceanográficas.

¿A qué se debe el efecto de Coriolis?

Expliquémoslo sencillito. Supongamos una masa de aire que parte desde el ecuador hacia el norte, y que obviamente también deberá moverse hacia el este, porque el planeta entero rota hacia el este.

En el círculo ecuatorial, donde comienza el movimiento de la masa de aire (digamos que también donde nace el vector que lo representa), tanto la Tierra como la corriente de aire se mueven a una misma velocidad, que ronda los 1.670 km por hora. (Y que no les dé vértigo, porque al movernos con ella, y no tener un marco referencial en reposo, no notaremos tal movimiento, así que tranquis).

Ahora piensen en un punto cualquiera del planeta que no esté sobre el ecuador. Tanto al norte como al sur del círculo máximo, todos los puntos terrestres recorren menos distancia a lo largo de una vuelta completa del planeta en el mismo tiempo de aproximadamente 24 h. Por ende, es obvio que al alejarse del ecuador, la velocidad de rotación disminuye.

Volvamos a nuestro vientecito que se mueve desde el ecuador hacia el norte. Debido a lo que acabo de explicarles, esa corriente – que se mueve en el ecuador con la misma velocidad que la superficie terrestre- cuando se desplaza hacia el norte, comienza a retrasarse, desviándose hacia el este, respecto a la superficie terrestre que le queda por debajo.

Para un observador en la Tierra, ese flujo de aire parece entonces desviarse hacia la derecha, y ¡voilá!, ya tenemos explicado el efecto de Coriolis. (Vean la figura que ilustra el post).

Obviamente en el hemisferio Sur, la desviación será hacia la izquierda por el mismo mecanismo.

¿Por qué se lo considera una fuerza ficticia?

Porque si toda esa circulación se observara desde fuera del planeta, al cambiar el marco de referencia, la desviación en realidad no existe, y podríamos ver la trayectoria de la masa de aire como aproximadamente recta y no curvada. Lo podrán ver muy bien en el video que pesqué en la red para ustedes, y que seguramente les va a encantar.

¿Qué importancia tiene a los efectos de la dinámica geológica?

Como en la Tierra todo el sistema de circulación, tanto atmosférica como oceánica, se ve modificado por el Efecto de Coriolis, la transferencia térmica superficial se ve altamente influenciada, y el clima todo es a su vez, un factor relevante para la dinámica exógena.

De allí que los geólogos nos tomemos el trabajo de entender este tema. Y ustedes, mis lectores, lo van a aplicar conmigo, en explicaciones de posts futuros, ya lo verán.

Para quienes comprenden inglés, les incluyo este video donde no puede explicarse mejor y más gráficamente el efecto de Coriolis, y que he tomado de este canal de You Tube

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

Una aventura al volante en el salar de Uyuni, Bolivia.

Les presento la filmación, hecha por Guillermo, de una tormenta de arena, tema que deberé explicarles en detalle, en un post de día lunes. Mientras tanto, pueden ver conceptos básicos sobre salares en este post del blog.