Entradas con la etiqueta ‘Sismos’

El Gran Terremoto de San Francisco – Parte 2

Siendo ésta la segunda parte de un post, es obvio que les conviene visitar el del lunes pasado antes de adentrarse en éste. En ese momento ya he dado respuesta a las siguientes preguntas:

¿A qué evento se ha dado en llamar «El Gran Terremoto»?

¿Cómo y cuándo tuvo lugar ese evento?

¿Qué características tuvo el fenómeno sismico?

¿A qué causas geológicas respondió?

¿Por qué es considerado un hito en la Ciencia Geológica?

Ahora retomamos el post desde aquí.

¿Qué daños se registraron?

Los efectos del terremoto se hicieron sensibles en una extensión de alrededor de 971.212,5 km², de los cuales aproximadamente la mitad, por fortuna, correspondían a terrenos oceánicos. Para tener una dimensión de lo que se habla, esa superficie es aproximadamente la tercera parte del territorio argentino. Si bien en toda esa extensión se hizo notar la sacudida, los daños se centralizaron en el norte de California.

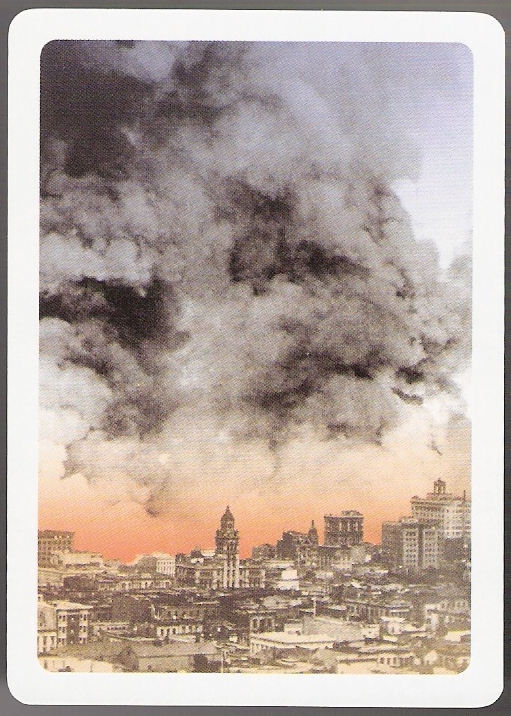

Ahora bien, la enormidad de la catástrofe se debió a un efecto sobreagregado, más que al terremoto mismo, y ese efecto fue el estallido de más de treinta incendios en distintos puntos de la ciudad, de resultas de la ruptura de las conducciones de gas domiciliario y de depósitos de combustible. Como por otra parte, las calles estaban llenas de escombros, lo que dificultaba el desplazamiento de los bomberos, y las cañerías también habían colapsado, casi no hubo forma de combatir el fuego, que duró hasta tres días más tarde, cuando cesó por sí mismo después de consumirlo todo. Se ha llegado a decir que durante esos tres días se registraban en la ciudad temperaturas de más de 1000°C.

Al contabilizar los daños, puede decirse que en la ciudad de San Francisco, unas 500 cuadras, con 28.000 edificios, resultaron destruidas; más de la mitad de los 400.000 residentes perdieron su hogar; y en su momento se habló de 478 muertes de seres humanos, pero a lo largo de numerosas revisiones históricas, se cambió ese número a más de 3.000.

Los daños materiales se estimaron en 400 millones de dólares de la época, lo que correspondería a unos 8.000 millones de hoy.

¿Qué implicaciones sociales tuvo?

Algo que llamó poderosamente la atención fue cómo se desnudó una discriminación que estaba latente pero de la que no se hablaba hasta ese momento, en que pasó a ocupar los titulares de los diarios dentro y fuera de Estados Unidos.

Se trata de los aproximadamente 60.000 chinoamericanos que buscaron asilo sin éxito en los campamentos para refugiados que se erigieron como resultado del terremoto. Los damnificados de origen chino fueron enviados del Campo de Van Ness al Presidio, y de allí a Fort Point donde finalmente recibieron a solamente 186 de esos desplazados. El resto fue derivado a campamentos «Sólo para Chinos» («Chinese Only») que se asentaron en Oakland.

Esto generó que se abriera lentamente la puerta a cambios sociales posteriores, por las protestas internacionales al conocerse la situación.

Otra de las consecuencias fue la que lamentablemente parece casi siempre inevitable: la ola de saqueos, en las que los delitos eran cometidos tanto por los civiles, como por algunos de los militares que debían precisamente evitarlos. Tampoco fue casual que las zonas más afectadas por los saqueos fueran las de Chinatown.

Para acabar con esta situación, se dio orden de disparar contra los saqueadores, y se dice que hubo un número de muertes por esta causa, que varía entre 12 y 100. ¡Ay los seres humanos! ¡Qué poco humanos pueden llegar a ser!

¿Qué medidas de mitigación de daños se llevaron a cabo?

La solidez de las construcciones en la Isla de Alcatraz, hizo que la cárcel no sufriera daños estructurales, razón por la cual los presos del Presidio de San Francisco fueron trasladados alli, tanto para mayor seguridad, como para liberar El Presidio que fue uno de los primeros campamentos de refugiados que se habilitó.

La Ciudad de San Francisco recibió unos nueve millones de dólares de ayuda del gobierno Federal, organizaciones, particulares y otros países. Notablemente, fueron China y Japón, dos de los estados que más contribuyero a esta suma, entregando 250.000 dólares cada uno. Recuerden que en ese momento el valor del dinero era otro, unas 20 veces superior al actual.

Localmente el Ejército se hizo cargo de la situación, proveyendo las raciones y tratando de restablecer el orden para lo cual, algunas de las primeras medidas fueron el establecimiento de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, y la obligatoriedad de poner a disposición de las fuerzas de reconstrucción todo vehículo particular en la ciudad.

No puedo menos que pensar que si algo así pasara en alguno que otro país imaginario, no faltaría el iluminado que probablemente saldría a repartir «Vino para Todos», como para mantener a la gente contenta, aunque no se reconstruyera ni una choza. Pero bueno, volvamos a la realidad.

¿Qué consecuencias ecológicas pueden mencionarse?

Inmediatamente después del sismo hubo una gran presión popular para que se talara Redwood Canyon, para obtener la madera requerida en la reconstrucción.

Esta presión impulsó a William Kent a conseguir protección ambiental permanente para los bosques que serían declarados luego como Monumento Nacional Muir Woods. Esa medida, en su momento controversial, fue si se quiere, pionera en la creación de la estrategia de desarrollo sostenible, concepto que se formularía como tal, sólo medio siglo más tarde.

¿Qué consecuencias científicas tuvo el Gran Terremoto?

Desde ese gran evento, cuando quedó tan claramente demostrado el riesgo, comenzó a implementarse un sistema de monitoreo y alerta que fue de los primeros en el mundo, y es hoy uno de los que mejor se han desarrollado. La Falla de San Andrés, que provocó este sismo, es probablemente la zona activa que se ha medido y se mide con mayor precisión y exactitud, y desde hace más tiempo, en el planeta.

Bueno, espero verlos de nuevo el miércoles. Un abrazo. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01..

P.S.: La imagen que ilustra el post forma parte del mazo de cartas que una vez les presenté, y del cual, además extraje mucha de la información que utilicé en este post.

El Gran Terremoto de San Francisco – Parte 1.

¿A qué evento se ha dado en llamar «El Gran Terremoto»?

¿A qué evento se ha dado en llamar «El Gran Terremoto»?

A lo largo de muchos años, ésa fue la denominación del sismo de San Francisco, Estados Unidos, acontecido en 1906. Todavía se lo reconoce así en la literatura geológica, sobre todo en idioma inglés, pese a que desde entonces hubo otros terremotos mucho más intensos, como el de Chile o el de Haiti.

No obstante, por muchas razones que aclaro más abajo, el evento de San Francisco sigue teniendo un destacado lugar en la historia, y se lo ha conocido con otros nombres más, tales como: «El Gran Temblor e Incendio», (Great Quake and Fire) o «El Gran sacudón» (Great Shake). Localmente se lo recuerda también como «El Incendio» (The Fire). Hay quienes traducen ese nombre como «El Fuego», directamente.

¿Cómo y cuándo tuvo lugar ese evento?

El sismo ocurrió el 18 de Abril de 1906, a las 5:12 am, y duró 46 segundos, que alcanzaron para sembrar el caos en la ciudad y causar miles de muertes, además de daños materiales millonarios.

El movimiento pudo sentirse desde el Sur de Oregon hasta Los Ángeles, y hacia el este, se percibió hasta el centro de Nevada.

¿Qué características tuvo el fenómeno sísmico?

Por mucho tiempo se consideró que el epicentro se encontraba alrededor de Olema, una ciudad cercana a Point Reyes; no obstante, cálculos más recientes corrigieron ese dato, reubicando el epicentro en el Ocáano Pacífico, a unos 1500 m de Daly City. Esta nueva interpretación de los datos no debe extrañar, ya que cuando el sismo tuvo lugar, no se conocía todavía la Tectónica de Placas.

La magnitud según la escala Richter, se estableció en el momento del sismo en 8.3, pero al mejorar el instrumental de medición, se fueron introduciendo factores de corrección para los cálculos de la época, y hoy se ajustó el valor a 7.8. No obstante, según el grado de actualización de la información, puede haber divergencias.

Con relación a la intensidad, la escala que por entonces se utilizaba no era la Mercali modificada (de 12 grados), que data de 1912, sino la Rossi Forel, su antecesora, que constaba de 10 grados y en la cual este sismo se ubicó en el Grado 9, que implicaba «Sacudida extremadamente fuerte. Destrucción parcial o total de los edificios».

La liberación de energía ocurrió a lo largo de la Falla de San Andrés, que fracturó la superficie terrestre a lo largo de 466 km en ese evento en particular.

El corrimiento lateral medido en las proximidades de Point Reyes, fue del orden de 7, 30 m.

Se estima que el terreno se sacudía desplazándose a uno y otro lado de su posición inicial entre 1,21 y 1,52 m por segundo, mientras que la ruptura se extendió por la superficie a una velocidad de aproximadamente 2.500 m por segundo.

¿A qué causas geológicas respondió?

Ya saben ustedes que hay diferentes orígenes para los sismos, y que los terremotos de mayor magnitud son los que se deben a causas tectónicas. Y éste no fue la excepción.

La zona es desde su formación -que pueden leer en detalle en el post en el que les expliqué la historia de Alcatraz– muy proclive a esta clase de eventos, ya que fue un terrán (una especie de fragmento viajero de la corteza terrestre, que terminó enclavado allí) y hoy se encuentra en las proximidades de la confluencia de dos placas mayores que se alejan entre sí (la Pacífica y la Norteamericana); a las cuales se le suma una placa más pequeña (la Juan de Fuca) que se desplaza lateralmente generando un límite transformante entre las placas afectadas.

Un sitio, por ende, muy activo geológicamente, cuya historia comprenderán mejor cuando finalmente les explique en detalle la Tectónica de Placas, tema que vengo postergando porque antes quiero que conozcan en profundidad ciertos procesos físicos que están inluidos en ella. Ustedes no se habrán dado cuenta, pero ya vengo avanzando sobre varios tópicos que después hilvanaré todos juntos, ya van a ver lo que les espera. 😀 .

¿Por qué es considerado un hito en la Ciencia Geológica?

Por numerosas razones, de entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

- Fue el primer desastre natural en el que se aplicó intensivamente el por entonces relativamente reciente desarrollo de una nueva herramienta: la fotografía. Prácticamente todos los daños quedaron así registrados para siempre, y en muchos casos, se pudo comparar el antes y el después del sismo, porque ya había fotografías anteriores al acontecimiento, en muchos terrenos, edificados o no.

- Muchas áreas, además, estaban previamente mapeadas en detalle, lo que permitió medir los desplazamientos y cambios, con bastante seguridad.

- El análisis científico de este terremoto dio nacimiento a la Teoría de Rebote Elástico. Esta teoría planteó por primera vez que las rocas estaban constantemente sometidas a presión, y los sismos ocurrían cuando la presión superaba la resistencia de la litología, y consecuentemente ésta se fracturaba y desplazaba. A lo largo del avance del conocimiento, se fueron llenando los espacios vacíos de la primera formulación, y se fue entendiendo mejor su contexto. (Sí, obviamente, la Tectónica de Placas, ¿cuándo no?)

Como este post se está haciendo muy largo, los dejo por hoy hasta el próximo lunes, cuando retomaré el tema para contestar las preguntas que faltan, y que son las siguientes:

¿Qué daños se registraron?

¿Qué implicaciones socioeconómicas tuvo?

¿Qué medidas de mitigación de daños se llevaron a cabo?

¿Qué consecuencias ecológicas pueden mencionarse?

¿Qué consecuencias científicas tuvo?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post forma parte del mazo de cartas que una vez les presenté, y del cual, además extraje mucha de la información estadística que utilicé en este post.

Diez preguntas frecuentes respecto al sismo en Salsacate.

El reciente evento sísmico en Salsacate no ha sido afortunadamente de gran magnitud ni intensidad, pero debido a que se trata de un fenómeno ocurrido en nuestra propia provincia, amerita el adelantamiento del post que corresponde a los días lunes, y por eso es que lo estoy subiendo fuera de fecha.

Convengamos en que, de paso, eso me permitirá tener más tiempo libre el lunes, y prepararme para despedir el año como éste se merece. 😀 .

Con motivo del evento, fui entrevistada en Radio Mitre por Federico Tolchinsky, y sus preguntas me parecieron orientativas con respecto a lo que puede causar inquietud o curiosidad en el público general, de modo que incluí algunas de ellas y otras más para generar este post.

1.¿Cuándo y dónde se sintió el evento sísmico?

El terremoto se sintió el viernes 28 de diciembre de 2012, a las 5 y 50 a.m., y fue percibido con la mayor intensidad en la localidad serrana de Salsacate, aunque también hubo posibilidades de notarlo en poblaciones cercanas y hasta en Córdoba Capital.

2. ¿Dónde se localizó el epicentro?

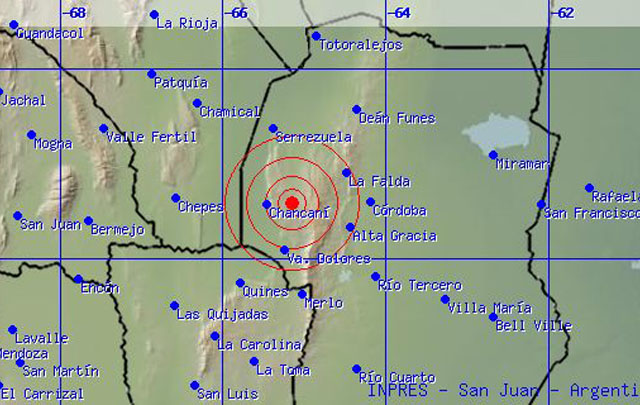

Como puede verse en la figura, el epicentro estuvo localizado a unos 10 km de la población de Salsacate, más específicamente en las Cumbres de Gaspar, en un punto distante aproximadamente 90 km desde la ciudad de Córdoba.

Para una mejor ubicación conviene recordar que la Provincia de Córdoba abarca dos Provincias Geológicas: la Llanura Pampeana al este, y las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis al oeste. Esta última región comprende, en la provincia de Córdoba, tres sistemas de elevaciones o cordones montañosos, que de este a oeste se conocen como: Sierras Chicas, Sierras Grandes, que ya desde el nombre se presentan como las más elevadas y extendidas, y Sierras Occidentales.

Las Cumbres de Gaspar forman parte del segundo de los sistemas, del que son un desprendimiento lateral que se extiende hacia el norte y oeste a partir del Cerro Los Gigantes. Estas Cumbres continúan más allá de la Pampa de Pocho hasta casi confundirse con las Sierras Occidentales, y están flanqueadas al este y al oeste por sendas estructuras geológicas, denominadas fallas, pues se trata de fracturas en los macizos rocosos, a lo largo de las cuales eventualmente se deslizan inmensos bloques de roca. Las características de los desplazamientos a lo largo de los planos de falla nos permiten clasificarlas como inversas o compresionales, pero de eso hablaremos en futuros posts.

3. ¿Qué causa provocó el movimiento sísmico?

El movimiento se produjo a lo largo de una falla geológica, denominada precisamente Falla de Gaspar o Falla de Cumbres de Gaspar, que se extiende hasta las proximidades de Cura Brochero. De las dos mencionadas más arriba, esta falla es la que bordea las cumbres por el lado oriental, mientras que el flanco occidental está definido por la falla Concepción-El Mirador o Principal de la Sierra Grande, al oeste de la cual aparece un bloque hundido.

Las Cumbres de Gaspar constituyen un cordón alargado en dirección N-S, y el plano de la falla se inclina hacia el oeste. Debido a que la mayor parte de las fracturas regionales se inclinan, en cambio, hacia el este, esta falla de Gaspar se considera parte de un sistema antitético (contrera nomás, podríamos decir ;D )

Si pensamos en un marco más amplio que lo meramente local, debemos recordar que toda la provincia geológica serrana se encuentra afectada por una subducción de muy bajo ángulo, que ya les expliqué en otro post, y es por eso que resulta sensible en cierta medida a los acomodamientos de las grandes placas tectónicas que últimamente han estado liberando energía, afortunadamente a través de pulsos bastante frecuentes que restan reservas para posibles eventos de gran magnitud.

4. ¿Qué magnitud alcanzó el sismo de Salsacate?

Recuerden ustedes que la magnitud se mide con la escala abierta de Richter, y que en ella este evento alcanzó el valor 4.8 , lo cual no es alarmante, ya que involucra un monto de energía comparativamente módico. Las diferencias entre magnitud e intensidad las he explicado ya anteriormente en otro post.

5. ¿Cuál fue su intensidad?

La intensidad, medida en la escala de Mercali modificada, donde existen 12 grados, fue de entre III y IV en la localidad misma de Salsacate, y de entre II y III en zonas aledañas. En Córdoba capital, en cambio se registró intensidad entre I y II.

6. ¿Es entonces Córdoba una zona sísmica?

Desde el punto de vista de la evaluación del Riesgo Geológico, los territorios se dividen en tres grandes grupos: zonas asísmicas, donde la amenaza (si no me hicieron caso de ir a leer el post del link anterior, tendrán que hacerlo ahora para entender el concepto de amenaza) es casi nula, y corresponden a regiones estables como las llanuras y penillanuras, de las que sirve de ejemplo nuestra región pampeana.

Las zonas sísmicas, son por el contrario las que exhiben las estadísticas de mayores y más frecuentes eventos sísmicos, y podemos mencionar como ejemplo, nuestras provincias de San Juan y Mendoza.

Las zonas perisísmicas, son las transicionales que no se encuentran exentas de los terremotos, pero estadísticamente muestran menos recurrencia y menores intensidades y magnitudes que las zonas sísmicas. Las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis están en ese grupo.

Si analizamos el tema desde un punto de vista estrictamente científico, más que desde el pragmatismo del ordenamiento territorial, las sierras de Córdoba constituyen el «Área Sismotectónica de las Sierras de Córdoba y San Luis».

Esto es así, porque la ciencia se despoja del antropocentrismo implícito en una evaluación de riesgos, y simplemente analiza si hay o no eventos y cómo son ellos, desentendiéndose de los efectos sobre la vida y actividad humanas.

En esta área sismotectónica, se han registrado sismos con magnitudes estimadas entre 5.7 y 6.7 en este siglo y hay abundantes evidencias de actividad tectónica anterior a los registros históricos, pero geológicamente reciente (eso es precisamente lo que se entiende como neotectónica).

7. ¿Puede repetirse el terremoto en el corto plazo?

Considerando que estamos en zona perisísmica, de neotectonismo comprobado, y que las fallas se han mostrado activas y deben reajustar sus nuevas relaciones de equilibrio, la respuesta es sí.

Pero como diría el Chavo «que no panda el cúnico», porque las liberaciones en pulsos son una buena noticia, lo preocupante es cuando la energía se acumula «arteramente» y se manifiesta tras un largo «disimulo».

Más o menos como cuando uno tiene niños pequeños en casa: la alarma surge cuando hacen un largo silencio y uno se pregunta «¿qué estarán haciendo tan calladitos?» ¿Les queda claro así?

8. ¿Hay otras fallas susceptibles de desplazarse y generar terremotos en Córdoba?

Sí, claro, a los cordobeses no nos gusta privarnos de nada, y tenemos entonces varios sistemas de fallas, con los principales orientados en dirección norte sur, y los secundarios según direcciones NW-SE y NE- SW.

Las fallas regionales de mayor importancia se pueden enumerar de este a oeste como sigue: falla del frente occidental de las Sierras Chicas, falla Copina-San Felipe, falla La Cumbrecita, falla Los Gigantes, falla de Achala, falla Potrero de Gero-Los Ramblones, falla Niña Paula, falla de Nono, falla Cumbres de Gaspar, falla Characato-Oro Grueso, falla de Cumbres del Perchel, falla Concepción-El Mirador o principal de las Sierras Grandes, falla Ambul-Mussi, falla de Guasapampa, falla La Higuera, falla de Pocho, y falla Quebrada del Tigre (o Sierra de Santa Rita).

9. ¿Hay antecedentes de eventos sísmicos destructivos en la Provincia de Córdoba?

En el ámbito del territorio provincial, y en tiempos históricos, el más destructivo de los eventos sísmicos fue el terremoto de Sampacho, acontecido el 11 de junio de 1934, a las 3.07.09 a.m.

Alcanzó magnitud 6.0 en la escala de Richter, e intensidad VIII en la escala de Mercali. Su epicentro se estableció en las coordenadas aproximadas de 33°50′ S y 64°50′ W, y a una profundidad de 30 km.

Como lo indica la intensidad, la ciudad de Sampacho fue parcialmente destruida y se produjeron víctimas, aunque no fatales. Sin embargo, la falta de experiencia previa y lo inesperado del evento, dejó serias secuelas psicológicas en los habitantes del pueblo.

La fallas que se movieron en ese momento fueron: la regional del frente occidental de las Sierras Chicas que se extiende desde Villa Carlos Paz hasta Berrotarán y Elena; y seguramente también la local de Las Lagunas, conocida también como de Sampacho, la cual llega hasta Río Cuarto.

10. ¿Qué clase de daños se reportaron en el evento del 28 de diciembre de 2012 en Salsacate?

La baja intensidad registrada dice por sí misma que no hubo daños de mayor importancia. Se mencionan tres casas con algunos agrietamientos, y rotura de vidrios, solamente.

Espero que les haya quedado algo más claro el panorama, y que este post les haya interesado. Les recomiendo siempre seguir cada uno de los links que aparecen en el texto, ya que allí podrán refrescar explicaciones que ya he dado antes para determinados puntos, o eventualmente leerlas por primera vez, lo que les hará completar el conocimiento sobre el tema. Un abrazo y Feliz Año Nuevo. Nos vemos el miércoles. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de la página de Cadena 3

Los sismos y las construcciones. Parte II

En el post del lunes pasado, comenzamos a ver algo de los efectos de los sismos sobre las construcciones, y cómo minimizarlos, y hoy charlaremos un poquito sobre las preguntas que quedaron pendientes esa vez.

¿Existe sólo un tipo de construcciones sismorresistentes?

No, en realidad, puesto que al perseguirse la preservación de las estructuras, eso puede hacerse de diversas maneras. En algunas concepciones de diseño, se propone la mayor solidez (resistencia) posible, de modo que se requiera la aplicación de fuerzas de gran magnitud para superar su punto de ruptura; en otros casos, se busca dotarlas de elasticidad para que su deformación sea en gran medida reversible una vez pasado el sismo; o aumentar su flexibilidad, de modo que el campo de deformación sea amplio (menor rigidez) antes de alcanzar la ruptura; o también es deseable que la obra se mueva con las ondas en lugar de oponerse a ellas.

Cada uno de estos objetivos se alcanza con diseños diferentes, y en muchos casos se intenta combinar las cualidades de manera que los daños se minimicen. Esto último no es sencillo, porque a veces son cualidades prácticamente opuestas, muy difíciles de conciliar.

En todo caso, se puede aseverar que no hay una única receta aplicable en las edificaciones sismorresistentes.

¿Cuáles son las medidas generales que se deben tomar en cuenta en las zonas sísmicas, al planificar las urbanizaciones?

Por si no lo han notado, la pregunta está ya implicando que una urbanización no debería dejarse librada a situaciones fácticas, como lamentablemente sucede muy a menudo, sino que debería ser planificada según estudios previos y por supuesto con Evaluaciones de Impacto Ambiental en mano. Esto no es el caso cuando la ocupación del terreno sucede de manera espontánea, y se trata luego de implementar medidas inconexas ante la emergencia ya en curso. Muchos son los ejemplos de catástrofes que no habrían tenido por qué suceder si se hubiera respetado la vocación natural del espacio físico.

El primer punto a considerar, entonces, es la localización. Hoy en día hay disponibles mapas de riesgos geológicos que podrían usarse para delimitar zonas donde bajo ningún concepto deberían permitirse asentamientos, por su alta amenaza.

Suponiendo que de todas maneras se construye en áreas con peligrosidad sísmica, entonces, para minimizar el riesgo resultante, deben buscarse lugares en los cuales el suelo sea comparativamente estable, donde a la amenaza de terremotos no se sume la posibilidad de deslizamientos o caídas de rocas, pues en tales situaciones, el propio sismo suele tener efecto disparador sobre esos otros fenómenos.

Emplazar una construcción a los pies de una ladera, la coloca en riesgo de sepultamiento, y de estar la obra en la ladera misma, puede llegar a deslizarse con ella. En general, las pendientes cuya intensidad supera el 30% son zonas de alto riesgo geológico.

En zonas de alta sismicidad, tampoco deben realizarse asentamientos demasiado próximos a las costas, ya sea del mar, por la probabilidad de tsunamis, o de los ríos, pues ellos pueden desbordarse o cambiar su curso como consecuencia de los cambios topográficos generados por terremotos.

¿Qué características de las construcciones disminuyen la vulnerabilidad en las zonas sísmicas?

Aun sin empezar a referirnos a los edificios diseñados como estructuras sismorresistentes, hay una serie de precauciones recomendables para las zonas sísmicas, que resultan de la simple aplicación del sentido común.

Por ejemplo, es obvio, que las edificaciones precarias, como ranchos de adobe, por ejemplo, serán los primeros damnificados, pero además, es de tener en cuenta que las obras más sólidas deben evitar los balcones colgantes u ornamentos voladizos que pueden desprenderse en la eventualidad sísmica, con serios daños para vehículos y personas que transiten por el lugar.

Las puertas que se abren hacia adentro, o giratorias pueden constituir trampas insalvables en caso de evacuaciones rápidas que pueden generar estampidas hacia el exterior. No pueden, obviamente, faltar ni estar obstruidas, las salidas de emergencia debidamente señalizadas.

Por otra parte, el centro de gravedad de las edificaciones, debe estar tan bajo como sea posible, de manera que ornamentaciones de gran peso en pisos altos son por completo desaconsejables.

¿Cuáles son las características generales de las construcciones específicamente sismorresistentes?

Cuando se plantea la estructura de un edificio que debe superar la prueba impuesta por los eventos sísmicos, las cargas que dichos eventos generan, deben ser tenidas en cuenta, y por ende, se debe contar con un profundo conocimiento estadístico de la sismicidad del lugar.

Se parte de la aceptación de que cualquier obra civil, sometida a la acción de un terremoto sufre inevitablemente un cierto grado de deformación. Cuánta deformación y movimientos resiste antes de la ruptura, depende de muchas variables intrínsecas (además de las características del evento sísmico), como el tamaño, las cargas o pesos en cada piso, las características del terreno de fundación, la geometría de la construcción, los materiales empleados, etc.

Algunos de los rasgos a destacar en los edificios sismorresistentes son:

Configuración del edificio:

La configuración más adecuada, generalmente es aquélla simétrica, regular, con tamaño en planta y altura acordes a la situación sísmica, y realizada sobre terrenos firmes, con estructuras sólidas, materiales de calidad y un área perimetral de seguridad.

No siempre es sencillo tener en cuenta tantas variables, y no es mi intención meterme en un terreno ingenieril que desconozco, pero sí puedo contarles algunos detalles generales sobre los puntos mencionados.

Respecto a la simetría, podemos acotar que la falta de simetría tiende a producir torsión, ya que no todas las partes del edificio reaccionarán de la misma manera ante el esfuerzo, concentrádose éste en áreas que resultarán, por ende, más vulnerables.

La forma regular es la más recomendable porque la geometría irregular favorece también la torsión de la estructura, o la hace girar en forma desordenada.

Respecto al tamaño y altura, es bueno recordar que los esfuerzos producidos por actividades sísmicas son función del tamaño del edificio, de modo tal que las viviendas pequeñas, si están bien diseñadas, resisten en general sin grandes inconvenientes.

Con relación a la altura, ésta influye de forma directamente proporcional sobre el periodo de oscilación, lo cual significa que la aceleración tiende a ser menor en edificios más altos. Por lo tanto, los daños dependen más de la calidad de la construcción en su conjunto, que simplemente de su altura. Es decir que se debe buscar la altura adecuada a cada circunstancia, y no estipular un metraje dado.

El tamaño, puede tener además distribuciones diferentes, de manera que la extensión en planta es variable, y de suma importancia, ya que si bien es cierto que una gran base dificultan el vuelco de un edificio, cuando el área es excesiva, aunque sea simétrica la construcción no responderá como una unidad, (porque la onda sísmica tiene un tiempo de retardo para llegar de un extremo a otro) generándose tensiones diferenciales que amenazan la estructura.

Por otra parte, la distribución de masas debe ser lo más uniforme posible, tanto en cada planta como en altura, para evitar discontinuidades en la reacción ante las solicitaciones sísmicas, lo que introduce puntos de concentración de esfuerzos. Toda ornamentación innecesaria debe evitarse para no agregar masas superfluas al sistema de por sí complejo.

Los muros con función estructural, columnas y pilares que transfieren las cargas gravitatorias y sísmicas hasta el terreno por vías directas, muy comunes en obras antiguas, han demostrado gran competencia a lo largo de siglos de supervivencia en zonas de terremotos frecuentes.

Con relación al emplazamiento, y condiciones del terreno, ya me he referido en el post anterior.

La solidez de una estructura tiene relación directa con su resistencia y rigidez. En el primer caso es la oposición a la ruptura; en el segundo, a la deformación, y se refieren a la cantidad de carga que un cuerpo soporta antes de que se produzca cada una de ambas. La flexibilidad es la cualidad opuesta a la rigidez.

Lo deseable es una gran resistencia, y una rigidez tal, que la deformación se inicie tarde, pero con flexibilidad suficiente como para que una vez comenzada dicha deformación, se extienda por un amplio intervalo antes de que el material se rompa.

Hablando de la materia prima, es deseable una densidad relativamente baja para minimizar los daños ante el eventual derrumbe total del edificio, o ante el desprendimiento de algunos componentes de la edificación. No es fácil equilibrar este requerimiento con los anteriores, pero cualquiera sea el material utilizado, debe ser de la mejor calidad posible, y superar los controles correspondientes.

El área perimetral de seguridad tiende a evitar el efecto dominó de la caída de una edificación que podría arrastrar a todas las adyacentes.

¿Cuál es la nueva tendencia en el diseño de construcciones sismorresistentes?

Lo más moderno y novedoso en el concepto de sismorresistencia tiene todavía costos muy elevados, pero está comenzando a aplicarse en países con potencial económico y alta sismicidad, como Japón por ejemplo, y se relaciona con la tendencia de pensar el sismo como lo que realmente es: algo de tal naturaleza y energía que es imposible oponerse a él. En consecuencia, la presente investigación se dirige hacia nuevos diseños que acompañen el movimiento, en lugar de intentar resistirlo.

Para eso se está trabajando en la concepción de plataformas móviles de materiales flexibles, sobre las cuales se asientan las construcciones; y en monstruosos sistemas de fuelles que permiten hasta cierto punto que las construcciones se agiten con el pasaje de las ondas, volviendo luego indemnes a su posición inicial.

Conceptualmente es la aproximación más promisoria, pero hay muchísimas dificultades técnicas y económicas que todavía se deben superar.

¿Cuánta garantía de seguridad ofrecen las construcciones sismorresistentes?

Si quieren una respuesta corta aquí va; ninguna.

Para una respuesta más elaborada, hay que tener presente que las eventos sísmicos no son simples, producen esfuerzos que fluctúan rápidamente de manera caótica, y nunca se repiten de manera idéntica en el mismo lugar. Por otra parte, se cuenta con estadísticas sísmicas incompletas, ya que no en todos los sitios hay un buen monitoreo de larga data.

Es decir, que se puede intentar una mayor seguridad, pero ella nunca será absoluta. El terremoto de Kobe, en 1995, es un triste ejemplo de ello. Las normas de regulación inicialmente muy estrictas, permitieron a la ciudad resistir numerosos eventos, conduciendo a considerarla como indestructible (me suena a Titanic) y a aflojar un tanto los requerimientos a partir de los años ochenta. El 16 de enero de 1995, un sismo de magnitud 7.2 produjo el colapso de 50.000 edificios y arrojó un total de unas 5.000 muertes (humanas), dejando claramente demostrado, que la única forma de enfrentarse a la Naturaleza, es aceptando sus reglas.

Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, nos vemos el miércoles. Un abrazo Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque está registrado con iBSN 04-10-1952-01.

P.S.: Las fotos que ilustran el post son gentileza de Paulino, lector del blog, y corresponden al mismo edifico, antes y después del devastador sismo de Chile de 2010.

Los sismos y las construcciones. Parte I.

En algún post anterior, he señalado los efectos de los sismos sobre las construcciones, y hoy me gustaría referirme a los esfuerzos que hace el hombre por proteger su obra de esa devastación.

En algún post anterior, he señalado los efectos de los sismos sobre las construcciones, y hoy me gustaría referirme a los esfuerzos que hace el hombre por proteger su obra de esa devastación.

Como se trata de un tema muy amplio, este post tendrá dos partes, en la primera de las cuales charlaremos un poco sobre los conceptos generales y trataremos de aclarar algunos malentendidos muy generalizados.

En la segunda, el próximo lunes, veremos las reglas más concretas que se aplican a la construcción, desde lo más básico a lo más novedoso, siempre por supuesto, presentado para un público curioso, pero no especialista… y sobre todo en este caso porque yo tampoco soy ingeniera sino geóloga, de modo que mi mirada es desde la óptica del riesgo geológico, vale decir que se centra en las medidas que reducen la vulnerabilidad.

¿Qué se entiende por prevención?

Para comenzar con esta conversación, lo primero que hice fue recurrir al sitio de la Real Academia Española, para entender cómo se aplica y cuándo la palabra prevención (del latín: praeventio, -onis), y éstas son las diversas acepciones que encontré:

1. f. Acción y efecto de prevenir.

2. f. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.

3. f. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin.

4. f. Concepto, por lo común desfavorable, que se tiene de alguien o algo.

5. f. Puesto de policía o vigilancia de un distrito, donde se lleva preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta.

6. f. Mil. Guardia del cuartel, que cela el orden y policía de la tropa.

7. f. Mil. Lugar donde está.

Es obvio que de todos los posibles significados, sólo el primero y el segundo son aplicables al fenómeno que nos ocupa, pero no lo son tampoco de cualquier manera.

Veamos con relación al primero, qué dice la RAE que es prevenir (del latín: praevenire):

1. tr. Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin.

2. tr. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio.

3. tr. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.

4. tr. Advertir, informar o avisar a alguien de algo.

5. tr. Imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndole a prejuzgar personas o cosas.

6. tr. Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción.

7. prnl. Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo.

De todas estas acepciones, eliminemos de entrada la número 5, y la 1, en este último caso, porque si hablamos de sismos, ellos nunca podrán ser un fin u objetivo para el que persona alguna vaya a preparar lo necesario para obtenerlo.

Las acepciones 2 y 4 se relacionan estrechamente porque tienen que ver con el conocimiento anticipado de un evento próximo a ocurrir, y su correspondiente advertencia. Esos aspectos están siendo cada día más estudiados por los científicos, y hay ya mucha tecnología que si bien no puede aún definir con exactitud el momento y lugar de un terremoto de manera absolutamente confiable, sí permite identificar los indicadores de cambios que suelen ser precursores de los terremotos, lo cual posibilita alertar sobre su probable ocurrencia.

El tema es amplio, complejo y apasionante, de modo que nos ocupará más de una vez, pero no en este post.

Los restantes significados (relacionados a su vez con la segunda acepción de la palabra prevención) tienen que ver con las medidas concretas que pueden tomarse para minimizar los daños al momento de producirse el sismo. De algunas de ellas, que tienen que ver con precauciones individuales de las personas, he hablado en otro post.

Hoy quiero avanzar en cambio, sobre las medidas estructurales que deberían estar no solamente contempladas en los códigos de construcción de zonas particularmente afectadas por los movimientos telúricos, sino también muy estrictamente controladas, cosa que no siempre sucede, por múltiples razones, muchas veces socioeconómicas y culturales.

¿La prevención de sismos es posible?

De acuerdo con lo ya expresado más arriba, la prevención sísmica, entendida como alerta temprana, o como medidas de preparación para que los daños se minimicen, sí es posible.

Si en cambio pretendemos dar al término el sentido de su acepción 3, es decir impedir o evitar que ocurra el sismo; se trata de una absoluta imposibilidad, ya que más allá de cuál sea nuestra manera de construir, con cuánta anticipación conozcamos la posible ocurrencia del sismo, cuánta preparación personal tengamos ante él, etc., etc., el terremoto ocurrirá de todas maneras, y con la misma magnitud, hagamos o dejemos de hacer lo que sea. En definitiva, sólo podremos incidir sobre la intensidad, pero no sobre la magnitud.

Y como conclusión final de esta pregunta, si queremos ser absolutamente correctos y aplicar bien el término prevención en cualquiera de sus posibles acepciones, más que decir prevención de sismos, sugiero decir prevención de daños sísmicos. Porque sobre éstos tanto podemos alertar, (acepciones 2 y 4) como hacer preparativos para afrontarlos (acepciones 5, 6 y 7) como intentar hasta evitarlos (acepción 3) hasta donde eso sea posible.

¿Existen las construcciones antisísmicas?

Otra vez, si me permiten ser exquisita desde lo semántico, voy a oponerme al término, porque «anti» parece significar que uno está impidiendo que algo tenga lugar, cuando en realidad como ya dije, el sismo ocurre, más allá de nuestra voluntad en contrario. Por esa razón la palabra está cayendo rápidamente en desuso, y se prefiere la expresión más moderna de «construcción sismo- resistente o sismorresistente».

¿Qué se entiende por construcciones sismorresistentes?

Son aquéllas que están diseñadas para tolerar el paso de las ondas sísmicas sin colapsar, o registrando sólo daños menores. Para ello son construidas con una determinada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales adecuados para soportar los esfuerzos a que las someten los sismos frecuentes en una región dada. Como puede entenderse entonces, un conocimiento del comportamiento sísmico de cada zona a urbanizar es el requisito para que los cálculos de las estructuras sean los más apropiados en cada emplazamiento. Sobre eso veremos unas pocas cosas más en el próximo post, porque éste ya es bastante extenso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque el blog tiene registro IBSN, N° 04-10-1952-01.

P.S.: La foto que ilustra el post es una gentileza de Paulino, lector del blog, y fue tomada durante el devastador sismo de Chile de 2010.