Entradas con la etiqueta ‘Sismos’

El sismo de México del 19 de Septiembre de 2017

Nuevamente, una agitación telúrica me convoca para explicar algunos de sus aspectos. Como nunca quiero repetir cosas ya expresadas en este mismo blog, les sugiero que lean, antes de entrar en este post, tanto como puedan de cuanto vengo subiendo bajo la etiqueta Sismos. Si eso les parece mucho, sigan al menos los links que incluyo en el texto, porque de lo contrario se les escaparán algunos conceptos que yo ya doy por conocidos.

Nuevamente, una agitación telúrica me convoca para explicar algunos de sus aspectos. Como nunca quiero repetir cosas ya expresadas en este mismo blog, les sugiero que lean, antes de entrar en este post, tanto como puedan de cuanto vengo subiendo bajo la etiqueta Sismos. Si eso les parece mucho, sigan al menos los links que incluyo en el texto, porque de lo contrario se les escaparán algunos conceptos que yo ya doy por conocidos.

¿Cuándo, cómo y dónde sucedió el evento sísmico?

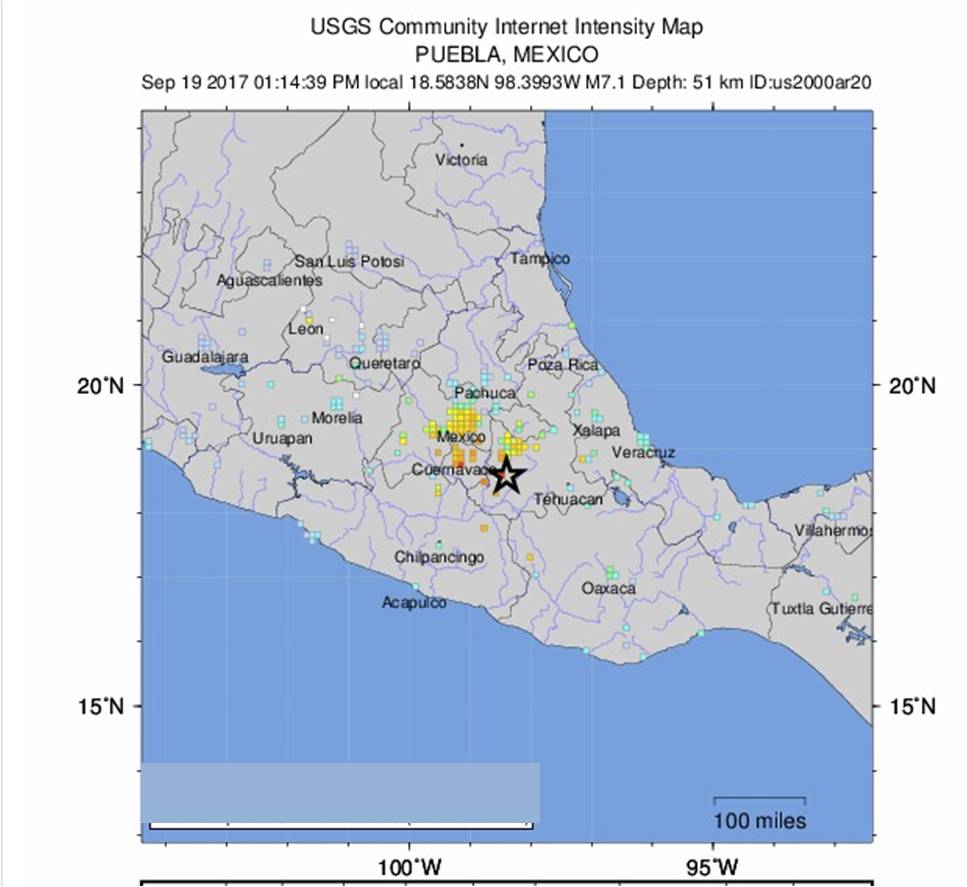

El pasado martes 19 de Septiembre, a las 13 horas y 14 minutos de la hora local, y sólo unos diez días después del terremoto -de mayor magnitud- de Chiapas, se produjo un nuevo terremoto, con magnitud 7,1 de Richter.

Fue además un sismo bastante prolongado, ya que alcanzó al menos un minuto de duración.

El epicentro se situó cercano al límite entre Morelos y Puebla, más específicamente, 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, correspondiendo a las coordenadas 18,584° de latitud N y 98,399° de longitud W.

El hipocentro tuvo una profundidad de entre 51 km según el informe del USGS, y 57 km, según la estimación del Servicio Sismológico Nacional de México.

Al menos son 224 las víctimas humanas fatales, aunque con el correr de las horas la cifra podría incrementarse.

El sismo se produjo en coincidencia con la fecha en que 32 años atrás, se producía la peor tragedia del país: el terremoto que provocó cerca de 10.000 muertos en 1985.

¿Fue algo absolutamente inesperado?

De ninguna manera, forma parte del reacomodamiento de placas -que como yo misma les anuncié hace 10 días en otro post– debía producirse. Y fue también, como allí les dije, de menor magnitud. Recuerden que tratándose de una escala logarítmica, ese ligero cambio entre los grados 7 y 8, es sólo aparente, ya que en la realidad la energía liberada es muchísimo menor.

¿En qué se parece y en qué se diferencia del acontecido hace diez días?

El contexto geológico en escala megascópica es el mismo que les expliqué en el anterior terremoto, de modo que no voy a repetirlo ahora, sólo les recuerdo que se relaciona con el contacto entre las placas de Cocos y Norteamericana.

En cuanto a las diferencias, las más significativas son los efectos en materia de daños, que analizaré más abajo, y la característica dominante del movimiento, que fue trepidatorio en esta oportunidad.

¿Qué significa que fue «trepidatorio»?

Éste es el momento exacto en que deberían ir a leer mi post sobre los diferentes tipos de ondas sísmicas, ya que todas las explicaciones que siguen se basan sobre esos conceptos.

En el post que les linkeé más arriba, les expliqué que las ondas superficiales son las responsables de los daños de los terremotos, puesto que las ondas internas o profundas disipan gran parte de su energía lejos del hábitat humano, a gran distancia de la superficie.

Por ende, nos centraremos ahora en las ondas superficiales, aunque un poco más abajo hablaremos también de las ondas internas, por razones muy distintas.

Pero vayamos a lo nuestro:

Recordemos que en todos los tipos de ondas, las partículas individuales no se desplazan recorriendo distancias, sino que solamente vibran en su lugar, transmitiendo su energía a las adyacentes, de modo que es la energía y no la materia, la que se moviliza por cientos o miles de kilómetros.

Por otro lado, recordemos que existen diversos tipos de ondas superficiales, uno de los cuales es el que conocemos como Ondas Rayleigh.

En este tipo de ondas, las partículas vibran en un movimiento elíptico y retrógrado, casi como si dieran «vueltas de carnero hacia atrás» en su lugar, lo que se expresa en sacudidas pronunciadamente verticales en el mismo sitio. Eso es lo que se entiende como un movimiento trepidatorio, y es poco habitual, siendo más común que la mayor parte de la energía se manifieste como desplazamientos oscilatorios.

La disipación de la energía Rayleigh es relativamente rápida, de modo que a gran distancia del epicentro, los terrenos sufren casi en su totalidad movimientos horizontales y oscilatorios, mientras que en zonas muy próximas al centro de ruptura, aumenta la componente trepidacional. También la distribución de la energía que se transmite de una u otra forma depende de las condiciones propias del terreno atravesado.

¿Por qué hubo tantos daños?

Ahora necesitan leer el post en que les explico el riesgo geológico, para entender esto que sigue.

Puede uno preguntarse cómo es que hubo en este sismo más daños que en el de hace diez días, que fue, sin embargo de mayor magnitud.

Pues por la convergencia de tres causas principales:

- Susceptibilidad del territorio afectado. Se entiende como tal a la fragilidad natural del área de afectación. En este caso, debe recordarse que México está construida principalmente sobre un material que ha rellenado un antiguo lago, y tanto los suelos blandos como los de relleno, tienden a magnificar los efectos sísmicos, con mayores asentamientos, deslizamientos y hasta posible licuefacción. (Situación en que el suelo supera su límite plástico- líquido, y fluye como si no fuera sólido).

- Vulnerabilidad, ésta es la fragilidad artificial, inducida por las construcciones, la carga estructural y poblacional, la educación y las estrategias de prevención, etc. México está asentada en un terreno muy susceptible, y es además una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y conserva todavía muchas construcciones antiguas, que no cumplen el protocolo de la arquitectura sismorresistente. Un combo realmente alarmante.

- Ineficacia ocasional del sistema de alarma temprana.

¿Por qué fue inefectiva la alarma temprana?

Volvamos a las ondas. Dijimos ya que hay ondas internas- relativamente inocuas- y superficiales, que son las que causan los peores daños.

Afortunadamente, las primeras ondas en llegar a los detectores son las que se propagan en profundidad, más específicamente las ondas longitudinales o p, así llamadas precisamente porque son las «prima» o primeras en llegar.

El retraso de las superficiales respecto a las p, aumenta con la distancia al epicentro, de modo que al detectarse las primeras, puede haber entre 50 y 70 segundos, lo que da tiempo para alejarse de estructuras colgantes, apagar cocinas, desconectar luces, y/o refugiarse bajo una protección relativamente segura. No es mucho, pero a veces hace toda la diferencia.

En este caso, fue tan escasa la distancia entre el epicentro y el área poblada, que el tiempo de detección entre las primeras ondas y las destructivas fue extremadamente escaso. No hay responsabilidad humana en esto, pero el efecto fue devastador.

¿Y ahora qué sigue?

Sigue lo de siempre, un tiempo de agitación en toda la región, hasta que las placas encuentren su nueva situación de equilibrio. Pero esto ya lo he dicho en el post que les mandé a leer, de modo que prefiero enfocarme en otra cosa: los volcanes.

Toda esa región es de intensa actividad volcánica, y las placas que se han movido podrían cambiar la configuración de los caminos profundos de ascenso del magma.

En unos casos podrían sellarlos, desactivando al menos temporalmente centros activos, lo cual no es preocupante; pero en otros podrían abrir espacios para el ascenso magmático, generando erupciones, y es a eso a lo que debe prestarse especial atención ahora. Y no sólo en México sino también en países vecinos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Ei terremoto en México. Septiembre de 2017.

Una vez más debo apartarme de mi programación habitual, puesto que ha ocurrido un evento sísmico que no puedo menos que tratar de explicar de manera sencilla.

¿Dónde, cuándo y cómo tuvo lugar el terremoto?

El sismo tuvo lugar a las 23h 39 minutos de la hora de México, el día 7 de septiembre de 2017, en las proximidades de la localidad de Chiapas, y debido a su magnitud, se sintió también en todo el resto del país e inclusive en Guatemala.

Se trató de un movimiento de profundidad intermedia (58 km) y magnitud 8,2 de la escala Richter. Su epicentro se ubicó a 109 kilómetros al suroeste de El Palmarcito, y a 228 kilómetros al suroeste de Tuxtla, Se han registrado desde entonces y hasta el momento en que escribo este post, hasta 132 réplicas, nueve de las cuales superaron los 5 grados Richter.

Se ha observado también un aumento en el nivel del mar del orden de un metro, y se considera el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en los últimos cien años en México.

El recuento de víctimas humanas estaría ya superando la treintena.

¿Por qué se habla de efectos luminosos?

Se trata de luces que se observaron antes, durante y después del evento, en la baja atmósfera. Ya desde 2001 se tiene una explicación para este fenómeno que se viene describiendo desde hace varios siglos, pero que por la imposibilidad de registrarlo en esa época, fue atribuido a mitos, leyendas, y hasta a sugestión.

Hoy en día se asume que estas luces son causadas por ciertas propiedades eléctricas de las rocas, que se ven afectadas por la tensión mecánica que tiene lugar durante esos movimientos repentinos de las placas tectónicas que se manifiestan como terremotos.

Durante la última década, los especialistas están intentando analizar estadísticamente la ocurrencia de estos fenómenos, pues prometen será una manera más de predecir los movimientos telúricos. Esto es por el momento motivo de investigación, ya que se requiere sistematizar una información a la que se le prestó poca atención hasta no hace mucho. Adicionalmente, otros fenómenos atmosféricos pueden enmascarar su verdadero significado, de modo que es un campo promisorio, pero todavía no se incluye oficialmente entre los métodos de detección precoz de sismos.

¿A qué se debió el sismo?

Según la información preliminar, que seguramente los geólogos de la zona podrán completar un poco más en los próximos días, el sismo de México, occurrió como resultado de un fallamiento normal o directo, de profundidad intermedia.

Podría deberse tanto a un deslizamiento de bajo buzamiento hacia el sudoeste, o bien a un desplazamiento de alto ángulo a lo largo de una falla de rumbo NW-SE.

Cualquiera sea el movimiento dominante, la causa última es la subducción de la placa de Cocos bajo la Noreamericana, que ocurre con velocidad aproximada de 76 mm por año.

No obstante, cabe consignar que debido a las características de ubicación, profundidad y mecanismo de fallamiento normal, este sismo sería más asimilable a un fenómeno de intraplaca que a los de la zona de contacto propiamente dicho, entre placas adyacentes.

¿Por qué es México un territorio tan altamanente sísmico?

Durante el siglo pasado, la región que hoy nos ocupa ha sobrellevado al menos otros siete terremotos de magnitud superior a 7 de Richter, pero no todos se deben a la subducción, ya que en México, a lo largo de su costa oeste, ocurren interacciones de al menos cinco placas de distintos tamaños, pero igualmente inquietas.

Ya con motivo del sismo de 2010, yo les expliqué que ese acontecimiento tenía un origen que no se relacionaba con fenómenos de subducción, sino de otra clase de contacto, en el que las placas se desplazan lateralmente en lo que los geólogos llamamos un límite transformante.

Un ejemplo de este tipo de límite es el famoso sistema de fallas de rumbo de San Andrés.

Así pues, comprendemos por qué este lugar del planeta es uno de los más activos sísmicamente, porque cuando una placa no se mueve bruscamente, otra lo hace.

¿Por qué hay alertas de tsunami?

Porque la placa de Cocos es una placa oceánica, y al estar buscando una nueva posición de equilibrio, puede generar maremotos o tsunamis.

No obstante, debido a la vigilancia permanente del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, y otras instituciones, nada debería ocurrir sin que se tomen las previsiones del caso, y sólo cabe recordar a la población que seguir las indicaciones de las autoridades es su mejor opción.

¿Qué cabe esperar ahora?

Debo repetir una vez más, como en tantos otros posts, que seguramente la zona estará temblando algún tiempo, porque todo el rompecabezas de las placas cercanas debe reajustar su posición, en un nuevo estado de equilibrio.

No obstante, como siempre les digo, una vez que se ha roto el silencio sísmico, la mayor parte de la energía acumulada ya ha sido liberada, de modo que lo que viene debería ser de magnitud siempre decreciente, al menos en teoría.

Las zonas aledañas a las placas que se contactan con la de Cocos, sobre los bordes Pacíficos, seguramente serán las que más deban acomodarse, y tendrán las mayores probabilidades de ocurrencia de otros eventos.

Hay también un efecto posible, del que no he hablado otras veces porque todavía no les había contado algo que les permitiría comprenderlo mejor.

Como ahora ya les he subido el post que necesitan leer para entender lo que sigue, voy a comentarles este posible efecto a largo plazo. Pero vayan a leer este post primero, así nos entendemos mejor.

Si ya leyeron el post que les indiqué arriba, saben que uno de los movimientos planetarios es el Período de Chandler, que se conoce desde el S XlX y que incluye desplazamientos del eje terrestre de no más de 9 metros, en respuesta a los movimientos de grandes masas (como las placas tectónicas) sobre su superficie.

En conclusión, este sismo de gran magnitud podría haber ya provocado algún cambio ligero en la posición del eje, lo cual a largo plazo también podría incidir en algún grado, en el cambio climático que forma parte natural de la historia del planeta.

Un abrazo y hasta el lunes, Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio. Corresponde al Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terremoto de Chile, 25 de Diciembre de 2016

Otra vez una sorpresa, que me pone a trabajar en plena Navidad. Esta vez se trata del terremoto que acaba de tener lugar en Chile.

¿Cómo, cuándo y dónde ocurrió el evento?

Según la información accesible, el sismo ocurrió en la localidad de Quellón, en el sur de Chile, a las 11.01 hora local, con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de dicha comuna, y a 1.284 kilómetros aproximadamente, de Santiago de Chile. Sus efectos se sintieron en numerosas localidades del sur de Argentina, pero afortunadamente no se registraron víctimas fatales, ni a uno ni a otro lado de la frontera internacional. Existió por algunas horas una alerta de tsunami, que determinó la evacuación del lugar, hasta la posterior cancelación de la medida preventiva.

¿Dónde queda la localidad de Quellón y qué características tiene?

Quellón se encuentra en la Región XII o de Los Lagos, en Chile, y ocupa aproximadamente un tercio de la Isla Grande de Chiloé, por su parte sur. La capital de la comuna se llama también Quellón.

Existe un cierto desacuerdo respecto al origen del nombre, que podría provenir de la palabra mapudungun külon, un arbusto abundante en el lugar y conocido como maqui en castellano; o bien del término kellun, que significa ayudar, con lo que Quellón sería «lugar de auxilio», y podría relacionarse con las condiciones de navegación y climáticas bastante extremas en la zona.

La población es escasa porque la mayor parte del terreno está conformado por bosques muy densos, que han dado lugar a la creación de reservas privadas, como el Parque Tantauco y el Parque El Pudú.

El pueblo mismo de Quellón fue fundado en 1905 por la Compañía Destilatoria Quellón, (cerrada en 1952), que explotaba los bosques para producir alcohol a partir de la madera. Originalmente, las únicas vías de comunicación existentes eran: una corta línea ferroviaria de trocha angosta, construida por la compañía para unir la destilería con el puerto, y el propio mar. Sólo a partir de 1966 se completó la Carretera Panamericana, que conecta el área con el resto del continente.

Hoy en día, Quellón es el principal puerto de la Isla de Chiloé, y su economía se basa en la extracción de productos de mar.

¿A qué se debió la ocurrencia del sismo?

Como ya lo he dicho varias veces, la causa última es el movimiento brusco a lo largo de un contacto entre placas que se acercan entre sí, en el fenómeno conocido como subducción. En este caso, están afectadas tanto la placa de Nazca, como seguramente la Antártica, debido a la latitud del hipocentro, las cuales se hunden bajo la placa Sudamericana, que yace al este de ellas.

Este fenómeno ya lo he explicado en otros posts, de modo que les sugiero seguir los links que aquí les incluyo, para no verme obligada a repetir cosas ya dichas, porque quiero en cambio, agregar otros nuevos detalles, al conocimiento que ustedes vienen adquiriendo en sus visitas a mi querido blog.

¿Qué características geológicas se describen en el evento?

Los principales datos son:

Región má¡s afectada: Los Lagos, Chile.

Coordenadas aproximadas del epicentro: 43.36 latitud S y 73.80 longitud W.

Profundidad del hipocentro: alrededor de 47 km, lo cual corresponde a un terremoto somero, si se acepta que el límite entre éstos y los intermedios se sitúa alrededor de los 60 km, tal como se menciona en mucha bibliografía.

Magnitud Mw: 7,7 de Richter.

¿Qué significa el símbolo Mw que mencionamos más arriba?

En un comentario dejado en el post relativo al terremoto de Chile que les mandé a leer antes, alguien preguntó por qué razón diferían los números de las magnitudes citadas por los diarios, y hubo quienes afirmaban que se trataba de «mentiras políticas». En ese momento ya les adelanté que no existía un concepto único para el valor de la magnitud, ya que hay diversas maneras de medirla, y por ende las designaciones cambian.

Es pues el momento de comenzar a hablar del tema.

En principio, debemos aclarar que la elección del método a aplicar para estimar la magnitud de un sismo dado no es caprichosa, sino que responde a las restricciones impuestas por el propio sismo- ya que cada método sólo es aplicable para determinado rango de energías liberadas- y por la aparatología disponible, porque cada magnitud a medir se hace con determinados tipos de sismómetros. No hay pues intencionalidad «política», como las teorías conspirativas de turno tienden a afirmar.

Es corriente, además, que se informe rápidamente sobre una magnitud apenas estimada, antes de alcanzar la mayor precisión de los datos, simplemente porque, como en el caso de Chile, es vital contar con información inmediata, a los fines de establecer si corresponde o no una alerta por tusnamis. Pesa más en tal caso la premura que la precisión. Luego se corrigen los valores a reportar, cuando las decisiones urgentes ya se han tomado.

En el caso que nos ocupa, la magnitud que se informó, de valor Mw= 7,7 es la conocida como Magnitud del momento del terremoto, la cual se calcula multiplicando la rigidez de la superficie afectada, por la cantidad promedio de deslizamiento sobre la falla involucrada, por la extensión del área que se desplazó.

Este valor es utilizado para rangos sísmicos de magnitud de terremoto mayor que 3.5, y se puede aplicar sobre sismómetros dispuestos a cualquier distancia del epicentro.

¿Cuál es la historia sísmica de la región afectada?

Los principales antecedentes registrados en tiempos históricos, para la XII Región de Chile incluyen:

- El sismo del 31 de julio de 1893, conocido como Terremoto de Punta Arenas de 1893, que tuvo magnitud 6 y produjo 16 muertes humanas.

- El terremoto del 17 de diciembre de 1949, a las 2:53 hs, conocido como Terremoto de Tierra del Fuego de 1949, que tuvo magnitud 7,8 y produjo 8 muertes, y

- el terremoto de 1960, que afectó toda la costa chilena, principalmente por el posterior tsunami. Este sismo determinó que la mayor parte de la población de la XII Región, que por entonces ocupaba con palafitos la zona costera, fuera trasladada a partes más altas donde hoy se encuentra la ciudad.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.:La foto que ilustra el post es de este sitio

El sismo de San Juan, del 20 de Noviembre de 2016

Hoy estaba pacíficamente disfrutando mi tarde de domingo, cuando el sof en el que estaba cómodamente leyendo, se encabritó, y mis llamadores de Ángeles comenzaron a repicar. Señal de que debo comunicarme con el sitio del Inpres y averiguar dónde fue el sismo cuyas causas tengo que analizar para poder explicarlas a mis lectores. Y allá vamos…

Hoy estaba pacíficamente disfrutando mi tarde de domingo, cuando el sof en el que estaba cómodamente leyendo, se encabritó, y mis llamadores de Ángeles comenzaron a repicar. Señal de que debo comunicarme con el sitio del Inpres y averiguar dónde fue el sismo cuyas causas tengo que analizar para poder explicarlas a mis lectores. Y allá vamos…

¿Cómo y cuando tuvo lugar el evento sísmico?

El terremoto ocurrió el 20 de noviembre de 2016 a las 17 h 57′ hora local. Su magnitud fue de 6.4° Richter y la profundidad de su hipocentro se calcula en 115,8 km según el USGS, aunque el Inpres la estima en 130. Las coordenadas del epicentro son: 31.643° latitud sur y 68.765° longitud oeste, lo que lo ubica en las proximidades de la ciudad de San Juan, y a unos 36 kilómetros al oeste de la localidad de Caucete, tristemente célebre por otro evento sísmico anterior. Todo dentro del Valle de Zonda.

A este primer temblor siguieron casi inmediatamente, al menos tres réplicas, hasta el momento en que escribo esto. Afortunadamente, pese al temor generalizado, no se ha informado que existan víctimas humanas ni daños materiales, aunque se sintió claramente en lugares tan distantes como Mendoza, Córdoba y hasta Buenos Aires en el lado argentino; y por la parte chilena, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 0’Higgins y Metropolitana, incluido Santiago.

¿Dónde queda el Valle de Zonda?

Se trata en realidad de una parte deprimida del departamento homónimo, que se encuentra ubicado en el centro sur de la Provincia de San Juan, y distante aproximadamente 20 km de la ciudad capital. Ocupa unos 2.905 kilómetros cuadrados, y posee un relieve netamente montañoso, enclavado en la precordillera.

Debe su nombre al idioma indígena, en el que Zonda significa «cielo alto», y designó originalmente al viento cálido característico de San Juan. Por extensión, toda la zona tomó el nombre de ese viento.

¿Es una zona sísmica?

Efectivamente, en esta región, se identificaron distintas líneas de debilidad, representadas por trazas de falla que afectan depósitos cuaternarios, en los que interactúan dos frentes morfoestructurales de rumbo meridional y vergencia opuesta. El valle queda encerrado hacia el oeste, por la Precordillera Central con vergencia hacia el este; y en el levante, por la Precordillera Oriental con vergencia hacia el oeste.

¿Por qué se trata de una zona tan activa?

Porque está regida por la dinámica propia del contacto entre la placa de Nazca, en subducción, que se mueve acercándose a la Sudamericana, bajo la cual se hunde.

Ese proceso de convergencia entre placas, y la subducción resultante, son responsables del levantamiento de la Cordillera de los Andes, y de la cadena volcánica incluida en ella.

Si se considera a la Sudamericana como una placa relativamente en reposo, la de Nazca se desplaza hacia el noreste, a una velocidad de entre 70 y 80 mm anuales, según se mida más al sur o más al norte, respectivamente. Esta velocidad es superior al promedio calculado para todas las placas que conforman el rompecabezas tectónico, y que es del orden de los 25 mm por año.

La sismicidad del área de Cuyo es frecuente, pero por fortuna de baja magnitud, aunque en su conjunto, el área andina proporciona aproximadamente el 15% de la energía total liberada anualmente por todos los terremotos del planeta.

¿Qué otros eventos sísmicos tuvieron lugar en la zona en tiempos históricos?

El más próximo en el tiempo, fue el terremoto de Caucete, acontecido el 23 de noviembre de 1977, que llegó a provocar daños menores en sitios tan alejados como Córdoba, Río Cuarto y Buenos Aires. Afortunadamente, por tratarse de una población muy pequeña, sólo hubo un número reducido de víctimas, pese a que la precariedad de las construcciones determinó daños materiales muy significativos.

Muchos años antes, tuvo lugar el terremoto de San Juan del 15 de enero de 1944, que fue de verdad muy luctuoso y dio lugar a una reconstrucción edilicia, en la que por primera vez se aplicaron en el país los criterios de urbanización sismorresistente, aunque claro, según la metodología por entonces conocida, y hoy ya ampliamente superada.

¿Qué puede esperarse ahora?

Como ya he dicho muchas veces, la zona debe reacomodarse hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio que resulte relativamente duradera. Por ello, y por ser tantas las fallas presentes en el lugar, movimientos menores no deberían sorprender a nadie.

Por otra parte, por la topografía propia de la Precordillera, todos los fenómenos de remoción en masa son también posibles y hasta diría probables.

Y en un panorama más amplio, las dos placas involucradas, también deberán reajustar su equilibrio, a través de movimientos posiblemente menores, porque ya algo de energía se ha disipado en este sismo.

En las zonas volcánicas, los movimientos magmáticos seguramente verán también interrumpido el statu- quo, y puede haber algunos cambios, si nuevos caminos se han abierto, cerrado o modificado en el desplazamiento de las fallas de hoy.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de la página del USGS (United States Geological Service).

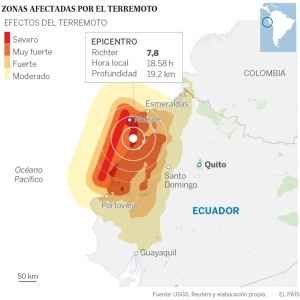

Unas pocas palabras relativas al sismo en Ecuador.

Ya sé que queda feo, ya sé que es antipático pero ¿no se los dije?

Ya sé que queda feo, ya sé que es antipático pero ¿no se los dije?

En octubre de 2015, con motivo de terremotos en el norte argentino, ya les anticipé que en el corto plazo (y 6 meses son un parpadeo en geología) había que estar alerta a todos los acomodamientos de placas a lo largo de los países de la costa pacífica Sudamericana.

Si quieren saber por qué lo advertía, no tienen más que ir a ver este post cuyo link les dejo, y todos los que a su vez están linkeados en él. En su momento fui mesurada para no causar ningún pánico, pero cumplí en recomendar atención. Y no se trata de un sismo más, de esos que ocurren a cada momento y cualquiera puede anunciar, sino de un terremoto que alcanzó una magnitud que no se registraba allí desde hace más de treinta años.

La naturaleza sorprende, sí, pero no traiciona. Responde a leyes físicas y a una lógica bastante rigurosa. No puede predecirse con seriedad el momento exacto en que una serie de eventos de esta clase va a dispararse, pero sí cabe estar alerta cuando algo ya está en curso, como es el caso de un rompecabezas cuyo equilibrio se ha roto y debe ser restaurado, tal como les expliqué en el post que los mando ahora a repasar.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta pagina está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio